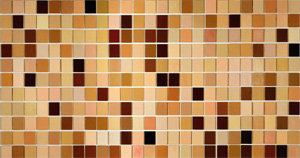

바이런 킴, ‘Synecdoche’, 1991.

이처럼 화가들은 오랫동안 동식물이나 광물에서 추출한 안료에 의지해왔기에 작품의 양이나 다양성을 기대하기가 어려웠습니다. 만일 당시 화가들이 누구든지 마음만 먹으면 페인트칠로 집 분위기를 바꿀 수 있는 오늘날을 본다면 기절할 노릇일 겁니다. 화방에서만 겨우 구할 수 있던 물감을 동네 철물점에서도 손쉽게 구할 수 있게 된 것은 제2차 세계대전 이후 화학물감이 개발됐기 때문입니다.

예술가들이 물감을 수용하는 태도에도 일대 변화가 옵니다. 색상의 대량생산과 상업화에 가속도가 붙으면서 예술가들은 더 이상 색을 특별 취급하지 않게 되죠. 즉 색을 통해 중세화가들이 종교를, 반 고흐가 감정을, 마티스가 하모니를 표현했다면 현대 화가들은 색을 임의로 골라서 사용하는 ‘제품’이자 ‘의미 없는 공백’으로 받아들입니다.

이런 변화를 한눈에 꿸 수 있는 전시인 ‘Colour Chart : Reinventing Colour, 1950 to Today’(색상표 : 색의 재창조, 1950년부터 현재까지)가 영국 테이트 리버풀(Tate Liverpool)에서 9월13일까지 열립니다. 앤디 워홀이 “나는 기계가 되고 싶다”고 했듯, 프랭크 스텔라가 “붓을 물감통에 담갔다가 바로 캔버스 위에 칠하는 것이 최고의 작품”이라고 했듯 게르하르트 리히터를 비롯한 1950년대 이후 화가들은 마치 색상표를 확대, 축소한 것을 기계적으로 캔버스에 옮겨놓은 듯한 작품에 몰두하죠.

포커페이스가 된 캔버스가 환기하는 ‘무감정한 감각(unfeeling feeling)’이야말로 20세기 화가들이 매료된 새로운 감각입니다. 특히 형상이 아닌 다른 요소에서 자율성을 갖는 것이 목표였던 서구 모더니즘 회화에서 이런 현상은 극에 달하죠.

하지만 이번 전시에서 예외적인 작품이 있으니 바로 한국계 미국작가 바이런 킴(Byron Kim)의 ‘제유법(Synecdoche)’입니다. 언뜻 보면 형식적으로 다른 작품과 맥락이 같아 보입니다. 하지만 그가 뽑아낸 색상이 실은 다양한 인종의 피부 샘플에서 추출한 것이라는 사실을 알고 나면, 이 작품이 오늘날 핵심 주제인 ‘정체성’과 ‘신체성’을 관통한다는 것을 발견하게 됩니다.

재료가 갖는 물질적 특성 외에 모든 것을 배제한 미니멀리즘과는 완전히 다른 맥락이죠. 사물의 한 부분으로 전체를 나타내는 수사법인 ‘제유법’이라는 제목이 암시하듯, 하나하나의 패널은 개인사를 담은 한 사람의 초상이며 수백 개의 패널은 부글거리며 끓고 있는 미국 다인종사회의 집단 초상이기도 합니다. 화장품 가게에 피부 밝기 순으로 분류된 투웨이 케이크와 달리 무작위로 구성된 이 작품은 피부색에 따른 차별이 얼마나 근거가 박약한 ‘분류법’인지도 지적합니다.

|