![[사진 제공 · 잔다리페스타]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5b/c9/70/b8/5bc970b815c0d2738de6.jpg)

[사진 제공 · 잔다리페스타]

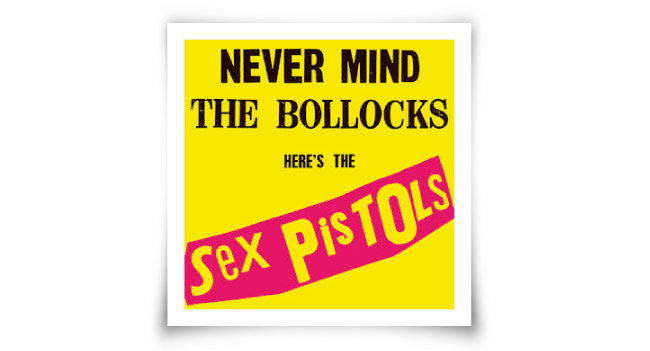

그들은 같이 펑크 명곡인 섹스 피스톨스의 ‘Pretty Vacant’ ‘God Save the Queen’ ‘Anarchy in The U.K.’를 연주했다. 펑크의 아버지와 1970년대 펑크를 동경하며 처음 기타를 잡고 섹스 피스톨스를 커버하던 아이들이 모두 나이를 먹고 한자리에 선 것만으로도 기념비적인 사건이었다. 잔다리페스타(잔다리)의 스페셜 스테이지를 장식한 글렌 매틀록과 차승우, 크라잉넛이 그 주인공이었다.

10월 4일부터 7일까지 올해로 일곱 번째 행사를 끝낸 잔다리는 국내 여느 페스티벌과는 차별화된 행사다. 일반 페스티벌이 야외에 무대를 세워 열리는 반면, 잔다리는 서울 홍대 앞 10여 곳의 라이브 클럽에서 열린다. 이름값 높은 뮤지션을 헤드라이너로 내걸어 위세를 과시하는 대신 한국을 포함한 아시아는 물론, 유럽과 북미에서 날아온 100여 팀의 공연이 펼쳐진다.

미국, 캐나다, 멕시코, 일본, 태국, 인도네시아, 몽골, 영국, 프랑스, 벨기에, 헝가리, 리투아니아…. 이미 가본 나라와 향후 갈 일이 없을 나라의 음악을 두루두루 만날 수 있다. 이 팀들은 대부분 자국에서도 대중적인 인기를 누리는 팀이 아니다. 그래서 잔다리는 1년에 한 번 홍대 앞에서 열리는 세계 인디음악 축제라 해도 좋다.

전설적 그룹의 베이시스트

사회에 대한 ‘대안 없는’ 반발이라는 점에서 밥 딜런 등 1960년대 저항 문화와는 선을 그었다. 핑크 플로이드, 예스 등 갈수록 숙련된 연주력과 이론을 요구한 당시 록이 표방하던 엘리트주의를 정면으로 찢어발겼다. 죄수복을 개조한 바지, 안전핀으로 이은 찢어진 티셔츠, 뾰족뾰족 세운 머리 등 ‘안티 패션’이라 해도 틀리지 않은 고유의 스타일 또한 당대 문제아 출현을 알리는 선언이었다.

무엇보다 생방송에 출연해 진행자에게 쌍욕을 날리고, 영국 여왕 즉위 기념일에 템스강을 보트로 달리며 여왕을 비하하는 노래를 부르는, 문화적 테러에 가까운 일련의 행동은 음악계를 넘어 사회적 파장을 불러일으켰다. 요컨대 비틀스 이래 록의 미덕으로 여겨지던 많은 가치와 관습을 부인하며, 아름답지 않은 것을 새로운 아름다움의 영역으로 끌어당긴 이들이 바로 섹스 피스톨스다. 그들이 주도한 펑크 무브먼트는 헤비메탈, 칼리지록 등 1980년대 록의 등장에 진한 영향을 미쳤다. 너바나를 비롯한 1990년대 얼터너티브 혁명의 뿌리도 펑크에 있는 건 물론이다.

섹스 피스톨스란 무엇인가

![1977년 섹스 피스톨스 시절의 글렌 매틀록(맨 왼쪽). [위키피디아]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5b/c9/70/f0/5bc970f00184d2738de6.jpg)

1977년 섹스 피스톨스 시절의 글렌 매틀록(맨 왼쪽). [위키피디아]

그는 밴드의 원년 멤버였지만 정작 앨범 크레디트에는 이름을 올리지 못했다. 리더이자 보컬인 조니 로튼과 처음부터 반목 관계였기 때문이다. 폴 매카트니를 좋아한 매틀록은 밴드에서 유일하게 제대로 된 곡을 쓸 수 있는 사람이었고, 섹스 피스톨스의 많은 노래 초안을 마련했다. 하지만 자신이 만든 노래에 로튼이 쓰는 반사회적이고 공격적인 가사가 더해지는 걸 기피했다. 로튼의 자서전에 따르면 “엄마가 싫어한다”는 이유로 여왕에 대한 저주로 가득 찬 ‘God Save the Queen’ 연주를 꺼렸다고 하니 애초에 펑크와는 거리가 멀었던 인물인 셈이다. 결국 매틀록은 쫓겨났고 앨범에 남은 흔적은 ‘Anarchy In The U.K.’의 베이스 연주뿐이다.

2000년대 들어 섹스 피스톨스는 재결성했다. 매틀록도 합류했다. 당시 로튼은 대놓고 말했다. “우리는 여전히 서로를 증오하지만 돈이라는 공통의 비즈니스가 있다.”

펑크보다 팝 뮤지션을 지향하던 청년 시절에도, 돈 때문에 자신이 꺼리던 노래를 연주한 중년 시절에도 매틀록은 결코 펑크족이었던 적이 없다.

이런 배경을 떠올리며 다시 그날 무대를 돌아보니 흥분과 노스탤지어 외에도 새삼 밀려오는 감정이 있다. 아이러니. 사회에도, 동시대 음악계에도 온통 불만과 반항심뿐이던 아이들은 40대가 됐다. 그들은 더는 스스로를 펑크로 규정하지 않는다. 밴드의 짧은 활동기에 이미 팀을 떠났기에 사진조차 남아 있지 않은, 우상의 일원이 조용히 한국을 찾아 자신이 만들었지만 완성하지는 않은 노래들을 부르고 연주한다. 심지어 그토록 싫어했던 가사를 자신의 입으로 내뱉는다. 그 공연에 벅차오르던 나는 무엇을 봤는가. 눈앞의 현재인가, 기억 속 과거인가. 무대 위 매틀록은 우리가 열광하던 섹스 피스톨스인가, 아닌가.