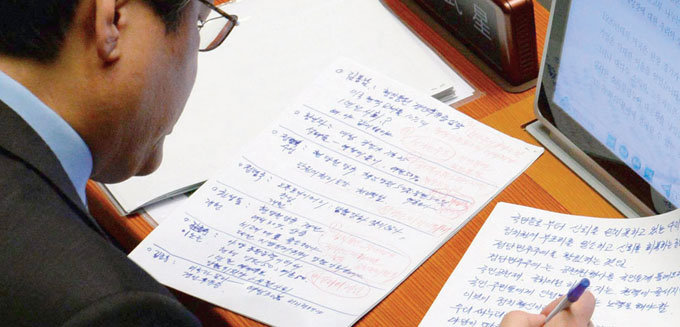

새누리당 김무성 대표가 4월 9일 새누리당 의원총회에서 인사말을 정리하고 있다.

그런 김 대표도 번쩍이는 눈빛을 숨기지 못할 때가 있다. 바로 ‘오픈프라이머리’(완전국민경선제)에 대해 언급할 때다. 4월 2일 새누리당 의원총회에서 오픈프라이머리 도입을 놓고 격론이 벌어지자 김 대표가 강한 어조로 이렇게 말한 것으로 전해졌다.

“내가 공천권을 행사하지 않겠다는데 왜 나에게 공천을 하라고 하느냐.”

이런 화법은 그가 이 제도에 강한 확신을 갖고 있음을 시사한다. ‘같은 당 의원들이 왜 나의 진정성을 몰라주느냐’는 섭섭함도 느껴진다. 어쨌든 진통 끝에 오픈프라이머리는 당론으로 채택됐다. 4월 9일 의원총회에서 이 제도를 ‘국민공천제’라는 이름으로 도입키로 결정한 것. 일부 의원이 불만을 터뜨렸지만, 그동안 이를 강력히 주장했던 김 대표로서는 일종의 ‘숙원사업’을 1단계 해결한 셈이다. 만약 이 안이 시행되면 선거권을 가진 모든 유권자가 참여하는 예비선거(여론조사 포함)를 통해 후보자가 결정된다. 예비선거는 선거일 전 60일 이후 첫 번째 토요일에 실시된다.

김 대표는 왜 이 방안을 강한 애착을 갖고 밀어붙였을까. 특히 지도부 권한이라 불리던 이른바 ‘전략공천’ 폐지까지 주장한 것일까. 여러 관측이 나오는 가운데 ‘이유 있는 반항’이란 분석이 나오고 있다. 기성 정치에 대한 반항, ‘구악세력’에 대한 거부감, 그리고 본인의 미래 전략을 고려한 다목적 카드를 뽑았다는 분석이다.

“계파공천 악몽, 나도 겪었다”

먼저 김 대표의 의지는 ‘트라우마의 역설’로 해석된다. 쓰린 경험을 바탕으로 대안을 찾는 데 몰두했고, 그 답으로 찾은 오픈프라이머리에 대한 확신이 강해졌다는 것이다. 앞서 그는 2008년과 2012년 4월 공천에서 탈락했다. 한 번도 아닌 두 번이나 수모를 겪은 것. 더구나 그가 받아들이기 어려운 결과였다. 2008년에는 이른바 ‘친박(친박근혜)인 김무성 배제 공천’이 논란이 됐다. 4년 후에는 역으로 ‘친박 핵심들에 의해 김무성이 뒤통수를 맞았다’는 해석이 나왔다. 물론 그는 2013년 재·보궐선거(재보선) 당선 등으로 부활에 성공했지만, 당시 충격을 쉽게 잊지 못한 것으로 보인다. 김 대표가 의원총회에서 “지역에서 열심히 활동한 사람이 아무 이유 없이 공천에서 탈락하는 것을 계속 묵인해야 되겠느냐”고 강조한 것은 경험에서 나온 말로 해석된다.

더불어 스스로 ‘공천 학살’을 겪었다고 느끼는 의원들도 김 대표 발언에 적극 동의한다. 새누리당 보수혁신특별위원회에서 활동하는 나경원 의원이 대표적 인물이다. 나 의원은 각종 토론회에서 ‘계파공천 문제점’을 지적하면서 오픈프라이머리의 필요성을 강조해왔다. 나 의원도 2012년 총선 공천에서 탈락했고, 2014년 7·30 재보선을 통해 여의도에 재입성했다.

이 밖에도 새누리당 한 의원은 “정치인에게 공천 탈락은 ‘사회적 사망 선고’와 같다”며 “적어도 오픈프라이머리를 하면 공천 여부를 결정한 객관적 수치라도 확인할 수 있지 않느냐”고 말했다. 또 다른 의원도 “개인의 힘이 아닌 제도로서 ‘구악세력’은 이제 정리해야 한다”며 “지금부터 노력하면 신인에게도 새로운 기회가 생기는 것”이라고 긍정 평가했다.

반면 김 대표의 시도를 순수하게만 바라보기 어렵다는 말도 나온다. 제도 취지는 좋으나, 실현되기 쉽지 않다는 점을 알고도 ‘업적용’으로 밀어붙인 것 아니냐는 의심이다. 새누리당 한 관계자는 “박근혜 대통령이 정치인 시절 ‘천막당사’ 신화를 만들어내고, 19대 총선에서 신인들을 영입한 것을 김 대표가 벤치마킹한 것 아니냐”고 말했다. 김 대표가 ‘정치 지도자로서 성과를 내고 싶은 마음’에 오픈프라이머리를 강력 주장했다는 해석이다.

새누리당 보수혁신특별위원회와 새정치민주연합 정치혁신실천위원회가 1월 22일 서울 여의도 국회 의원회관에서 오픈프라이머리(완전국민경선제) 도입을 위한 토론회를 공동 개최했다. 왼쪽부터 새누리당 나경원 의원과 김문수 보수혁신특별위원장, 새정치민주연합 원혜영 정치혁신실천위원장과 박영선 의원.

또 다른 관계자는 김 대표가 ‘보수정당이 주도하는 정치혁신’을 강조한 점을 언급하면서 “본인을 ‘보수의 아이콘’인 동시에 ‘변화의 선두주자’로 자리매김하려는 전략”이라고 분석했다. 차기 총선에서 변화의 태풍을 일으키고, 이 힘으로 대선(대통령선거) 주자로 부상하려는 목적도 있다는 것이다. 하지만 김 대표의 측근들은 이런 해석들에 대해 억울해한다. 대선을 준비하기 위한 세력을 만들려면 지금부터 ‘공천장사’ 분위기를 띄워야 하는데, 역으로 이를 포기한 ‘진정성’만큼은 인정해야 한다는 것이다. 이런 가운데 김 대표도 ‘정당민주주의’를 거듭 강조하고 있다. 또 오픈프라이머리 도입은 지난해 7월 대표 경선 때부터 전 당원과 국민을 향해 공개적으로 약속한 내용이라고 강조한다.

한편 야권에서는 오픈프라이머리 ‘취지’에 공감하나, 일괄 적용하기는 어렵다는 말이 나온다. 특히 새정치민주연합(새정연)은 전략공천을 일부 유지할 공산이 크다. 새정연 정치혁신실천위원회 위원장인 원혜영 의원은 “(새정연) 당헌 부칙에 이미 ‘여야가 오픈프라이머리 도입 등 선거법을 개정하면 이를 수용한다’고 규정돼 있다”며 “하지만 이를 모든 정당이 전 지역에서 실시하자는 여당 측 주장은 헌법 정신에 위배된다”고 밝혔다. 또 “오픈프라이머리를 실행할 법적 제도를 만들되, 지역별로 이를 적용할지는 정당의 자율적 선택에 맡기자는 것”이라고 주장했다.

정의당 심상정 원내대표는 오픈프라이머리를 반대한다. 게다가 그는 4월 13일 국회 비교섭단체 대표연설에서 김 대표의 주장을 조목조목 반박했다. 오픈프라이머리는 정당민주주의에 역행하는 것이며, 정당이 할 일을 국민에게 미루는 제도라는 비판이다. 그는 특히 “중복선거에 400억 원이 넘는 혈세를 쓰겠다는 것은 어불성설”이라고 꼬집었다. 즉 김 대표의 숙원 사업인 오픈프라이머리가 여야 합의 및 국회 차원의 제도로 정착하려면 넘어야 할 산이 여전히 많은 셈이다. 새누리당 단독으로 추진하는 방법도 거론되지만, 이 역시 내부 반발이 만만치 않을 전망이다. 한 전직 의원은 “당장 원외 인사가 되고 보니 명함 돌리는 것도 쉽지 않다”며 “선거법을 비롯한 더 근본적인 제도를 건드리지 않고 오픈프라이머리를 추진한다면 당장 물밑에서 불만이 제기될 것”이라고 말했다. 일부 전문가도 2016년 총선에서 부분 시험 시행을, 이 결과를 바탕으로 2020년 총선에서 제도를 정착시킬지 여부를 여야가 다시 논의하는 방안을 제시했다. 이런 상황에서 오픈프라이머리를 향한 김 대표의 ‘진격’은 계속될 수 있을까.