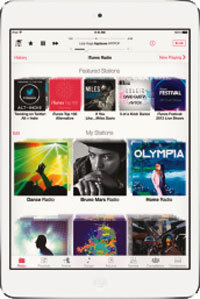

6월 10일 에디 큐 애플 수석부사장이 애플 아이튠즈 라디오를 소개했다. 아이튠즈 라디오는 사용자의 취향과 스타일을 반영한다.

대중문화는 시공간의 한계를 넘어서고, 기술과 자본의 독과점을 깨뜨리며 발전해왔다. 머나먼 과거에 음악은 음악가가 연주하는 곳에 직접 가서 듣는 예술이었다. 혹은 악기를 연주하고 악보를 읽는 능력을 습득해야만 향유할 수 있는 장르였다.

하지만 토머스 에디슨이 레코딩 기술과 축음기를 발명한 후 모든 게 바뀌었다. 콘서트홀에 갇혀 있던 음악은 축음기를 보유한 누군가의 집에서 재현됐다. 즉 공연이 아닌 녹음의 시대가 열린 것이다. 아티스트의 소리와 사진은 대량으로 복제돼 수십만 명이 공유할 수 있게 됐다. 스타가 탄생했고 명반이 등장했다. 20세기 음악이 걸어온 길, 그것은 복제를 바탕으로 한 시공간적 제약의 해방이었다.

21세기 정보기술(IT)은 지난 100년간 음악이 걸어온 길의 방향을 틀었다. 그전까지 음악이나 사진을 복제하려면 기술과 자본이 필요했다. 음반 판권이 하나의 재산이 될 수 있던 이유다. 하지만 LP, CD 등의 ‘물질’에서 떨어져 나온 음악은 음원이란 이름으로 대중에게 복제되고 있다. 개인용 컴퓨터(PC)와 인터넷만 있으면 충분하다. 스티브 잡스가 음원을 산업 영역으로 끌어들이기 전까지 음악 산업은 파도 앞에 스러지는 모래성처럼 보였다.

누구나 스마트폰으로 음악을 듣는 세상에서는 소유라는 개념이 사라졌다. 굳이 다운로드하지 않아도 언제 어디서나 스트리밍으로 음악을 들을 수 있다. 소유가 아닌, 실시간 청취 목적의 음악이 존재하게 된 것이다. 하지만 이렇게 어떤 제약도 없이 모든 음악을 들을 수 있다는 것은 곧 정보의 홍수에 휘말린다는 의미이기도 하다. 모든 걸 갖고 있다는 건 종종 아무것도 갖고 있지 않다는 것과 통하니까.

음반 시대에 나침반 구실을 했던 건 라디오다. 다운로드 시대에는 인터넷 웹진과 음원 사이트가 그 구실을 했다. 모바일 스트리밍 시대, 라디오는 또 다른 모습으로 우리 곁에 다가왔다. 더욱 강고하고 디테일한 취향을 파고든다. 키워드 몇 개만으로 듣고 싶은 스타일의 음악을 하루 종일 청취할 수 있게 됐다.

이런 시대에 중요한 건 의외로 분명하다. 무엇을 얼마나 알고 있느냐는 중요하지 않다. 어디에 뭐가 있는지 선별해내는 능력이야말로 모바일 스트리밍 시대에서 중요한 요소다. 스트리밍의 바다를 항해하는 입문자에게 정확한 항로를 알려주는 능력 말이다. 기본 앱으로 장착한 아이튠즈 라디오를 사용하며 음악의 미래를 생각해본다.