오아시스, 딜런, 스팅과 함께 하는 술자리

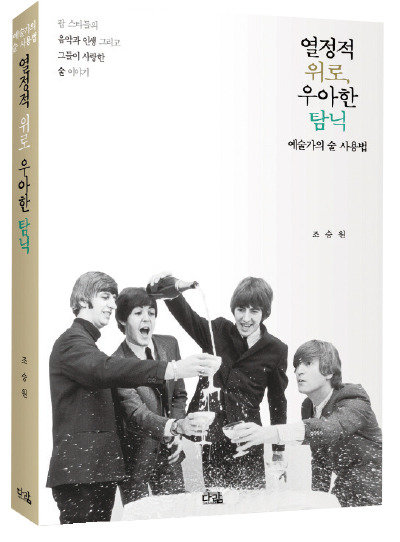

술과 음악은 떼려야 뗄 수 없는 관계다. 소싯적 록에 빠져들면서 주워들은 록스타의 기행은 삼분지 일이 약이요, 삼분지 일이 여자요, 나머지 삼분지 일이 술과 관련된 것이었다. 당당히 술병을 들고 사진을 찍는 록스타는 또 얼마나 많았던가. 무엇보다 오랜 세월 음악을 듣고 술을 마시며 깨달은 하나의 진리가 있으니, 그것은 바로 술과 음악을 좋아하는 사람치고 악인은 없다는 거다. 당연히 음악가도 대부분 술을 좋아한다. 내가 청춘을 보냈던 서울 홍대 앞에서 목격한 음악인의 기행만으로도 책 한 장(章) 정도는 아무렇지도 않게 쓸 수 있을 것 같다. 그런 음악가들은 또 대부분 때가 묻지 않았다.‘열정적 위로, 우아한 탐닉 : 예술가의 술 사용법’(예술가의 술 사용법)은 록스타가 사랑하던 술 이야기다. 저자 조승원의 이력이 먼저 심상치 않다. 본업이 MBC 기자다. 기자도 술 좋아하기로 둘째가라면 서러운 존재다. 그런데 저자는 한발 더 나아가 조주기능사 자격증을 갖고 있다. 술을 소재로 한 다큐멘터리를 만들기도 했다. ‘대학 시절 아르바이트로 번 돈을 몽땅 LP와 CD를 사 모으는 데 썼고, 월간 ‘핫 뮤직’을 정기 구독’했던, ‘록 덕후’이기도 한 그의 첫 책이 음악과 술의 앙상블이라는 건 일종의 필연처럼 느껴진다.

건너 건너 이런 책이 나온다는 소식을 들었을 때 일단 반가웠다. 비록 술과 음악에 관한 칼럼은 이미 연재가 끝났지만 언젠가 다시 한 번 써보겠다는 생각을 갖고 있었기 때문이다. 이 책은 요긴한 자료가 될 게 분명했다. 칼럼 연재 당시 늘 자료가 부족해 허덕였던 터다. 하지만 막상 읽어보니 이 책은 자료 이상의 재미가 있었다.

오아시스와 기네스 맥주, 밥 딜런과 위스키, 존 레넌과 칵테일(브랜디 알렉산더), 스팅과 와인 등 총 11개 장으로 구성된 ‘예술가의 술 사용법’은 음악, 술에 빠진 사람과 함께 음악을 들으며 즐기는 술자리처럼 읽힌다. 글보다는 말 같다.

음악 애호가끼리 술을 마실 때 가장 흥미진진한 이야깃거리는 진지하지 않은 것들이다. 특히 나처럼 음악에 대해 쓰고 말하는 걸 업으로 삼은 사람은 더욱 그렇다. 술자리에서조차 고담준론이 오가면 피로가 극에 달한다. 호텔 셰프가 집에서는 칼도 잡지 않는 것과 같다. 취기가 고조되고 음악이 일이 아닌 순수한 즐거움으로 돌아갈 때, 최고 안주는 ‘야사’다. 록스타의 기행과 뒷이야기가 오갈 때, 그 자리는 비로소 엔도르핀으로 가득해진다. ‘예술가의 술 사용법’은 그런 야사로 가득 차 있다. 등장인물의 음악성이야 이미 검증이 끝난 것, 중언부언할 필요가 없다. 음악에 대해 쓴다면 당연히 말하고 싶을 것들을 저자는 과감히 건너뛴다. 책장 너머 있는 이가 당연히 주인공들을 알고 있다는 전제 아래 그는 진짜 ‘이야기’를 풀어낸다. 공연을 통해 만났던 이야기, 그들의 음악을 들으며 생겼던 이야기, 그들과 술로 인해 벌어졌던 이야기를 유려하게 털어놓는다.

“무슨 얘기하다 여기까지 왔지?”

의학계의 연구 대상이 될 만큼 강력한 알코올 분해 효소를 가진 오지 오즈번의 기행담을 읽다 보면 실소가 터진다. ‘원조 주폭’ 존 레넌의 음주 폭행 사고 뒷이야기는 어지간한 비틀스 팬이 아니면 처음 듣는 것일 테다. 스팅의 와인 사랑이야 유명하지만, 저자의 상세한 설명을 듣노라면 새삼 그의 품격이 드러난다. 어지간히 구글링해도 잘 나오지 않는 이 뒷이야기들을 찾아내려고 저자는 1년 넘게 자료를 수집했다.아티스트들의 공식 전기를 비롯한 각종 서적은 물론이고, 해외 뉴스, 심지어 공연 테크라이더(아티스트가 공연 프로모터에게 요구하는 장비 및 각종 물품 목록)까지 뒤졌다. 그렇게 채집한 ‘팩트’들이 수많은 이야기의 대동맥에서부터 모세혈관까지 신선하게 흐른다.

팩트들이 지식의 과시가 아닌, 철저히 이야기의 재미 보강을 위해 존재하는 것도 이 책의 장점이다. 팩트를 나열하면서 자신의 지식을 과시하는 데 몰두하는 이야말로 재미없기 짝이 없는 술 상대임을 저자는 알고 있는 것이다. 그렇게 흥미를 낚아챈 후 본색이 드러난다. 자연스럽게 이야기와 관련된 술의 역사적 배경, 성분 분석 등 전문적인 내용을 풀어놓는다. 이 또한 자기 과시의 냄새가 나지 않는다. 말하자면 맛있는 걸 먹으면서 다른 맛집 이야기를 나누는 기분이랄까. 잭 다니엘이 왜 록큰롤의 상징이 됐는지, 제이지는 왜 크리스탈 샴페인을 버리고 아르망 드 브리냑을 택해 샴페인 산업의 판도를 바꿔놓았는지, 금주법 시대의 밀주 문화가 현대 술 문화에 어떤 영향을 끼쳤는지 등 웬만한 술 박사도 모를 이야기가 줄줄이 흘러나온다.

음악으로 들어간 이야기는 술이 돼 나오고, 술로 들어간 이야기는 음악이 돼 나온다. 즐거운 술자리처럼 격식이 정해진 것도 아니고 틀에 얽매인 것도 아니다. 나오는 대로, 흐르는 대로 음악과 술이 얽히고설킨다. “무슨 얘기하다 여기까지 왔지?”라고 우리가 술자리에서 종종 내뱉는 탄성처럼, 두 소재는 자연스럽게 섞여 들며 다음으로 넘어간다. 그렇게 읽다 보면 마시고 싶고 또 듣고 싶어진다.

‘혼술’ 시대다. 요즘은 ‘책바’도 있다고 한다. 책을 읽으면서 술을 마실 수 있는 곳이다. 책장에서 술냄새가 나는 곳. ‘예술가의 술 사용법’은 그런 곳에서 마시는 술에 최고로 어울리는 안주다. 혼자 있어도 입담 좋은 친구와 같이 있는 듯한 착각이 들 것이다.