![감홍로, 이강주, 안동소주, 대장부, 일품진로, 화요(왼쪽부터). [동아DB, shutterstock, 동아DB, shutterstock]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5c/66/4a/c7/5c664ac7227ed2738de6.jpg)

감홍로, 이강주, 안동소주, 대장부, 일품진로, 화요(왼쪽부터). [동아DB, shutterstock, 동아DB, shutterstock]

소주는 어떻게 만들까. 막걸리, 청주 같은 발효주를 끓이면 두 종의 매질(媒質)이 다른 온도에서 끓는다. 물은 100도, 에탄올은 78도다. 즉 알코올이 먼저 증발한다. 이렇게 기화된 알코올이 차가운 물체에 닿으면 다시 액체가 된다. 이것을 우리는 불사를 소(燒), 술 주(酒)를 합해 소주(燒 酒)라 부른다. 서양에선 발효주의 영혼(알코올)을 뽑아냈다고 해 스피릿(spirit)이라고 한다. 와인을 증류한 술이 브랜디(brandy)인데, 그 어원은 ‘불에 탄 와인(burnt wine)’으로 소주와 같은 개념이다. 증류식 술에 대한 생각은 동서양이 비슷한 셈이다.

‘참이슬’ ‘처음처럼’ 같은 희석식 소주는 주정(酒 精)에 물을 타고 감미료를 넣어 만든다. 알코올을 물로 희석했다고 해 붙은 이름이다. 하지만 희석식 소주도 발효 및 증류 과정을 거친다. 다만 거대한 탱크 안에서 200번 넘게 증류를 하는데, 이 과정을 통해 최종적으로 알코올 도수 95% 이상의 순수 알코올이 나온다. 다시 말해 알코올밖에 없는 상태로, 술이 가진 본래의 향미가 다 사라지고 만다. 이렇다 보니 지역 농산물을 쓸 필요도, 동일한 농산물만 사용할 이유도 없다. 다양한 잉여 농산물을 ‘가성비’(가격 대비 성능비) 좋게 섞어 써도 상관없다. 쌀이 남아돌면 쌀을 사용하고, 낙과(落果)가 많은 철에는 낙과를 쓴다. 그래서 우리가 저렴하게 즐길 수 있는 것이다.

![전남 담양 ‘추성주’의 양대수 명인이 소주 증류를 시연하는 모습. [사진 제공 · 명욱]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5c/66/4b/9d/5c664b9d1d30d2738de6.jpg)

전남 담양 ‘추성주’의 양대수 명인이 소주 증류를 시연하는 모습. [사진 제공 · 명욱]

소주에도 香과 개성 있다!

일본은 희석식 소주를 소주갑류(焼酎甲類), 증류식 소주를 소주을류(焼酎乙類)로 불러왔다. 일본은 2002년 주세법을 개정하면서 증류식 소주를 ‘본격소주(本格焼酎)’라는 이름으로 바꿨다. 영어 표기는 ‘리얼 소주(Real Shochu)’. 증류식 소주에 ‘진짜’라는 이미지가 부여된 것이다.

바뀐 것은 명칭만이 아니다. 산지와 원료를 전면에 내세웠다. 가고시마 고구마소주, 오이타 보리소주, 구마모토 쌀소주 등 소주와 지역을 결부했다. 이에 따라 증류식 소주에 대해 ‘지역 농산물을 사용해 정성스럽게 만든 술’이라는 인식이 확산됐다. 법 개정 1년 만에 일본의 증류식 소주는 희석식 소주를 소주시장 점유율에서 앞섰다. 일본 소비자들은 소주에 저마다의 고유한 향과 지역의 개성이 있다고 생각한다. ‘마시고 취하는’ 문화가 ‘향과 맛을 즐기는’ 문화로 바뀐 것이다.

“소주가 국산 농산물 주요 소비처 될 것”

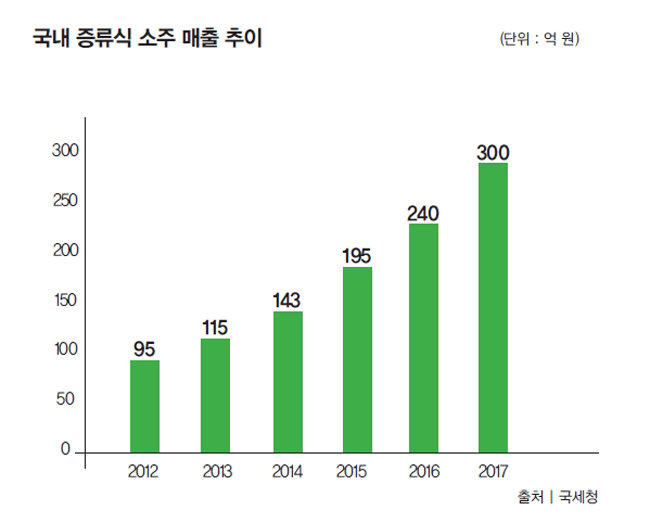

희석식 소주의 우위가 굳건한 한국에서도 변화의 조짐이 보인다. 하이트진로의 일품진로는 한때 품귀 현상을 빚었다. 롯데주류는 대장부, 금복주는 제왕을 선보였다. 화요도 알코올 도수 17도에서 53도까지 다양하게 출시되고 있다. 지난해 농림축산식품부(농림부)가 주관하는 우리술품평회에서 경기 용인 백옥쌀로 빚은 증류식 소주 ‘미르 40’이 최고상인 대통령상을 받았다.증류식 소주 소비를 선도하는 곳은 고급 한식주점과 일본식 선술집 이자카야다. 맛과 향이 풍부한 증류식 소주가 자극성이 적은 고급 한식, 일식과 잘 어울리기 때문이다. 트렌디한 소비를 추구하는 2030세대, 손님을 접대하는 비즈니스맨, 맛으로 술을 즐기는 주류 애호가가 증류식 소주를 선호한다. 또 인천 파라다이스시티, 서울 서초구 JW메리어트호텔서울 등에서는 한국의 고급술을 찾는 외국인을 겨냥해 증류식 소주를 칵테일로 만들어 내놓고 있다.

최근에는 집에서 술을 마시는 ‘홈술’ 문화가 확대되고, 농림부 규제 완화로 무형문화재, 식품명인, 지역특산주로 인증받은 증류식 소주의 인터넷 판매가 가능해지면서 가정 내 소비 또한 늘고 있다.

크래프트 맥주, 프리미엄 장기 숙성 막걸리 등 술시장이 고급화, 세분화되는 현상이 소주시장에서도 나타나고 있다. 이는 한 잔이라도 맛있는 술을 마시겠다는 ‘소확행’, 옛것을 트렌디하게 소화하는 ‘뉴트로(New-tro)’, 일에 매몰되지 않겠다는 ‘워라밸’ 등과도 맞물려 있다. 문정훈 서울대 푸드비즈니스랩 교수는 “최근에는 제주 감귤, 문경 오미자 등 지역 농산물로 만든 증류식 소주가 계속 등장하고 있다”며 “증류식 소주가 국산 농산물의 중요 고객이 될 것”이라고 진단했다.

100종 넘는 증류식 소주 고르는 법

![[사진 제공 · 기리시마주조]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5c/66/4b/49/5c664b491785d2738de6.jpg)

[사진 제공 · 기리시마주조]

원료 - 쌀은 경쾌하고, 고구마는 고소해

쌀, 보리, 고구마 등 주원료를 확인한다. 쌀은 가볍고 경쾌하며, 보리는 구수한 향이 난다. 고구마는 특유의 고소함을 뽐낸다. 쌀의 경우 수입쌀로 만든 소주라면 가치가 떨어진다. 국산쌀 중 어느 지역 쌀을 사용했는지 표기돼 있다면 상당히 높은 원료 비용을 감당한 제품일 개연성이 높다. 그만큼 지역 특화 술이라는 사회적 가치가 녹아 있다고 볼 수 있다.

숙성 기간 - 숙성 기간이 길수록 풍미 짙어져

증류식 소주는 6개월~18년가량 숙성시킨다. 숙성시키는 원액의 도수는 보통 60~70도다. 여기에 물을 넣어 도수를 맞추는 경우가 많다. 숙성 과정에서 알코올이 증발하며 도수는 낮아지지만 풍미는 더욱 강해진다. 제품으로 만들 때 도수가 낮아진 만큼 물도 적게 넣을 수 있다. 즉 숙성시키면 시킬수록 원액 비율이 높아지고 원료가 가진 맛도 증폭된다.

인공 감미료 - 감미료 첨가된 증류식 소주

증류식 소주를 고급소주라고 하지만, 여전히 감미료를 넣는 경우가 많다. 감미료가 나쁜 것은 아니다. 하지만 원료 고유의 풍미를 느끼고자 하는데 감미료가 첨가됐다고 하면 괜한 배신감이 드는 것도 사실. 따라서 라벨을 꼼꼼히 읽어 감미료 첨가 여부를 확인하자.

무형문화재 & 식품명인 - 빚는 이의 개성 느낄 수 있어

증류식 소주를 만드는 무형문화재 또는 식품명인이 있다. 전주 이강주(조정형), 김포 문배주(이기춘), 안동소주(조옥화), 정읍 죽력고(송명섭), 함양 담솔(박흥선), 파주 감홍로(이기숙) 등이다. 무형문화재는 문화재청, 식품명인은 농림부로 관할 부처가 다르지만 이들이 생산한 제품 모두 개성이 강해 독특한 풍미를 느낄 수 있다.

증류 방식(상압, 감압)과 숙성 용기(도자기, 유리, 오크통)도 다양하다. 이것도 자신의 취향에 맞출 수 있다. 여기에 함께 즐길 음식까지 고려한다면 증류식 소주 선택은 고차원 방정식이 된다. 현재 100종 넘게 출시된 증류식 소주 가운데 자신의 취향에 맞는 제품을 골라 즐기는 음주문화가 확산되길 기대해본다.

증류식 소주, 홈술로 즐겨보기

콜라, 시나몬, 따뜻한 물로 호텔급 칵테일 가능!

![이병기 선생의 ‘가람본 춘향가’에 등장하는 전통소주 감홍로는 아이스크림과 함께 즐기기에 좋다(왼쪽). 인천 파라다이스시티의 전통주 칵테일. [사진 제공 · 켄싱턴 제주호텔, 사진 제공 · 조영진]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5c/66/4b/c1/5c664bc1267dd2738de6.jpg)

이병기 선생의 ‘가람본 춘향가’에 등장하는 전통소주 감홍로는 아이스크림과 함께 즐기기에 좋다(왼쪽). 인천 파라다이스시티의 전통주 칵테일. [사진 제공 · 켄싱턴 제주호텔, 사진 제공 · 조영진]

알코올 도수 40도인 담솔 50㎖에 콜라 200㎖, 시나몬(계피) 막대를 넣어주면 10도 전후의 훌륭한 칵테일이 된다. 콜라 대신 탄산수를 넣어도 좋다.

정영진 인천 파라다이스시티 바텐더는 조선 3대 명주로 불리는 이강주에 우유가 첨가된 탄산음료 밀키스 등을 넣어 마시는 것을 추천한다. 이강주와 밀키스를 1 대 3 비율로 섞으면 6도 전후의 달콤한 칵테일이 된다.

춘향과 이몽룡이 마신 술로 알려진 감홍로는 쌀, 밀, 좁쌀을 베이스로 진피, 용안육, 계피 등이 들어간 알코올 도수 40도의 증류식 소주다. 감홍로에선 초콜릿과 헤이즐넛향이 난다. 켄싱턴제주호텔은 바닐라아이스크림에 감홍로를 넣어 아포가토 형식으로 제공한다. 감홍로와 아이스크림 비율은 4 대 1이 좋다. 향이 날 정도로 가볍게 마시는 것이다.

일본인은 증류식 소주에 따뜻한 물을 넣어 마신다. 이는 겨울에 특히 좋다. 따뜻한 물과 술 중 어느 것을 먼저 따르느냐에 따라 향이 달라진다. 술을 먼저 따른 뒤 따뜻한 물을 넣으면 알코올이 증발되면서 향이 강하게 난다. 반대로 하면 술잔 안에서 대류(對流) 현상이 일어나 술맛이 부드러워진다. 술과 물의 비율은 25도 증류식 소주의 경우 1 대 1을 추천한다. 12~13도의 와인과 비슷한 알코올 도수가 돼 식사하면서 즐기는 식중주(食中酒)로 손색없다. 취향에 따라 물 비율을 높여 5도 전후로 즐겨도 좋다.

![[영상] “달러 투자는 가격 예측 빗나가도 이득… <br>달러 보유하는 것만으로도 방어 효과”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/699bae1b11add2738e25.jpg)

![[영상] AI 반려로봇 88만 원… <br>마트에서 스마트폰 사듯 로봇 쇼핑한다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/8e/b9/cf/698eb9cf1c04a0a0a0a.jpg)