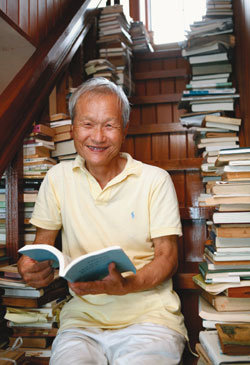

김열규<br>● 1932년 경남 고성 출생<br> ● 서울대 국어국문학과 및 동대학원 졸업<br> ● 충남대 문리과대학 조교수, 미국 하버드대 옌칭연구소 객원교수, 서강대 국문학과 교수 역임<br>● 現 서강대 국어국문학과 명예교수<br>● ‘이젠 없는 것들’(전 2권/ 문학과지성사), ‘읽기 쓰기 그리고 살기’(한울) 등 저서 다수

저마다 사람마다 얼굴 다르듯

나는 어릴 적부터 그게 궁금했다. 초등학교 꼬맹이 시절, 한 반 동무의 생김새가 모두 제각각으로 다른 게 어찌된 이유에선지 궁금하게 여겼다. 그것이 어린 나로 하여금 남다르게 행동하고 생각하게 만들었다고 믿는다. 내 얼굴이 나 하나만의 것이듯, 내가 하는 행동이나 머리 쓰는 일도 오직 나 혼자만의 것이길 은근히 꿈꿔왔다. 조금 부풀려 말하자면, 그게 나를 웬만큼 독창적이고 창의적이게 만들었다고 감히 자부한다.

아이들이 술래잡기를 하는 것에, 제기차기를 하는 것에 고분고분 말려들지 않았다. 멀거니 쳐다보면 봤지 굳이 끼어들 생각을 하지 않았다. 그러기에 나는 거의 언제나 ‘국외자(局外者)’였고, 소외자(疏外者)에 겹친 제3자였던 셈이다.

내가 이렇게 된 이유는 병골인 데다 약골이어서 남들처럼 뛰놀고 야단법석 떠는 것이 금기이다시피 했기 때문이라고 얘기해도 괜찮을 것이다. 늘 시난고난 잔병을 앓았다. 배탈에 자주 시달렸고 감기몸살에도 잘 걸렸다. 그래서 다른 아이들의 놀이며 장난질과는 담을 쌓게 됐는데 세상에 공짜 없다고, 나는 그 덕을 톡톡히 봤다.

초등학생 시절, 쉬는 시간에 다들 밖으로 나가 왕창왕창 놀아댈 때 나는 그런 것을 나 몰라라 하며 교실 안에 박혀 있었다. 책상에 눌어붙어 책을 읽었다. 동시, 동화, 소년소설을 눈에서도 손에서도 떼지 않았다. 동시는 달달 외우기도 했다. 친구들이 책벌레라고 놀려대는 걸 자랑스럽게 여겼다. 그러자니 학교에서 글짓기를 하면 내 글이 으레 교실 뒷벽에 붙곤 했다. 담임선생이 요긴한 대목에 붉은색 줄을 쳐준 내 글짓기 종이는 기세등등했다. 6학년 때는 당시 ‘부산일보’에서 주최한 글짓기대회에서 우수상을 받기도 했다. 어릴 때 이미 저널리즘에 이름을 올린 셈이다.

‘책상에 눌어붙어 책 읽는 꼬맹이.’

‘남들이야 뛰어놀든 말든 죽치고 앉아 글에 넋을 파는 꼬맹이.’

그게 초등학생 시절 내 자화상이었다. 골똘히 책에 머리를 박는 순간 나는 나다울 수 있었다. 정성들여 알뜰살뜰 글을 써나갈 때 내 숨결은 비로소 생기에 넘쳤다. 내가 나로서 한몫할 수 있는 순간이었다. 어린 내가 창의적이라면 창의적이고 창조적이라면 창조적일 수 있던 찰나였다.

‘책 읽기, 누구든 나와봐. 그래 겨루자고!’

‘글짓기, 그걸로 누가 나를 당해?’

이런 소리 없는 외침으로 나는 내 창의성을 내세우고 싶었던 것이다. 그 점은 중고교에서도 마찬가지였다. 1945년 광복 전 일제강점기 당시 부산엔 조선 학생을 위한 인문학교가 없던 탓에 나는 공업학교에서 중고교 시절을 보냈다.

한데 공업 과목은 질색이었다. 넌더리가 나고 구역질이 났다. 그래서 전공과목 시간에는 노상 책 ‘도둑 읽기’와 ‘훔쳐 읽기’를 했다. 선생이 칠판으로 돌아설 때마다 책상 속에 감춰둔 시며 소설을 슬쩍 꺼내 읽은 것이다. 그러다 들켜서 혼쭐나면 날수록 나의 책 도둑 읽기는 한층 더 심해졌다.

그럴 때 나는 나다울 수 있었다. ‘나, 김열규야!’ 그런 소리 없는 절규를 해댔다. 그 덕에 나는 바라던 대로 인문계 대학에 가서 문학을 공부할 수 있었다. 대학을 졸업한 뒤 이내 J신문사 신춘문예에서 입상했고, 그 여세로 지금까지 70권 가까운 책을 낼 수 있었다.

나이 팔순을 넘은 지금도 꼬맹이 약골 시절만큼 글을 쓴다. 그래서 굳이 창의성이라고 불러도 별로 거리낌이 없는 나다운 개성이 예나 지금이나 멀쩡히 살아 있다.

시대적 이데올로기를 위한 진통

5월 22일 미국 미시간 주 랜싱 시 미시간주립대에서 열린 제34회 세계학생창의력올림피아드 개막식에 수많은 인파가 몰렸다.

오늘날은 지난날과 비교가 안 될 만큼 개성이 넘치는 시대다. 먼저 몸치장이며 얼굴 치장이 남녀 가릴 것 없이 강조되고 남 다른 모습, 오직 나만의 인상이 도드라지고 있다. 두발 모양이 5만 가지까지는 아니어도 100가지, 1000가지는 돼 보인다. 화장도 여간 정성을 들이는 게 아니다. 별나고 별난 의상까지 치면 한 사람 한 사람이 남다른 작품이 돼가고 있다.

그러자니 온 거리, 온 지역이 패션쇼로 흥청댄다고 표현해도 지나치지 않다. 거리가 창의 전시장이 되고 창조 전람회장이 된다. 이 나라 안에서 모두 ‘나는 나다!’라는 구호를 소리 없이 외치는 식이다.

하다못해 명함까지도 전체 디자인은 물론, 글씨체와 색채까지 남다르게 고안한다. 다양하고 색색이며 각각이다. 수시로 주고받는 명함 한 장에도 창의성이 살아 나불댄다. 이젠 개인 이름이나 직장명만으로는 통하지 않는다. 손바닥 크기에도 미치지 못하는 작은 명함에 남다르고 색다른 창의성이 태산만큼 크게 으쓱대고 있다.

TV 광고나 홍보는 또 어떤가. 정작 프로그램이 광고에 밀릴 정도다. 프로그램 사이사이에 광고며 홍보가 나서는 게 아니다. 광고는 광고마다, 홍보는 홍보마다 제각각이다. 요란하고 야단법석이다. 오늘날 산업사회에서 광고와 홍보는 한층 남다른 디자인, 색채로 아우성친다. 다른 문화 양상과는 비교도 안 될 정도로 남다른, 창의적인 개성이 넘쳐난다. 그래서 광고와 홍보는 오늘날 창의성 지표가 되고 대변자가 된다.

이제 창의성, 창조성은 시대적 구호가 되고 이데올로기가 돼간다. 반가운 일이고 즐겨 맞아야 마땅할 것이다. 누구 하나 뒤처지지 말고 소외되지 말아야 할 것이다.

한데 창의성이 강할수록 번뇌와 번민도 그만큼 따르게 마련이라는 사실을 간과해선 안 된다. 남다르고 색다를수록 고통과 어려움의 긴 터널을 헤쳐 나가야 한다. 오래고 질긴 인내를 감당해내야 할 것이다.

고민은, 번민은 창조성의 기틀이다. 인내 또한 그렇다. 막심한 진통을 죽도록 겪고 이겨내야 창의성은 제 보람을 거두게 된다. 그러자니 지금 우리 사회가 아직 경솔하고 심지어 경박한 나머지, 서둘러대고 또 설쳐대는 것은 아닌지 마음에 걸린다.

혹독한 진통의 아픔, 끈질긴 인내에 겹친 고통이야말로 창의성이자 창조의 모태라는 사실을 한시도 잊지 말아야 한다고 강조하고 싶다.

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, 은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)

![[영상] 폰을 ‘두 번’ 펼치니 ‘태블릿’이 됐습니다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a9/23/6948a9231242a0a0a0a.png)