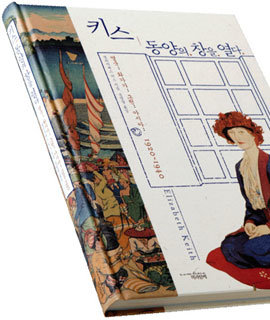

엘리자베스 키스 지음/ 송영달 옮김/ 책과함께/ 268쪽/ 2만5000원

“온종일 제일 바쁜 사람은 신부의 어머니였어요. 훌륭한 안주인 행세를 하려다 보니 개중에 가장 지저분한 사람도 신부의 어머니였죠. 마당에는 커다란 솥에서 걸쭉한 국물이 끓고 있었는데, 솥 옆 통에 담긴 마카로니(국수)를 이 국물에 내놓는답니다. 마카로니 통은 파리를 막느라 신문지로 덮여 있었고요. 야단법석 잔치가 열리는 가운데, 오늘의 주인공인 신부는 방 안 상석에 앉아 있었어요. 몸집이 자그마한 신부는 마치 밀랍 주형틀에서 그대로 부어낸 것처럼 전혀 움직임이 없었어요.”

마치 사진을 찍듯 결혼식 모습을 생생하게 화폭에 담고 편지를 써서 남긴 여인은 영국 출신 엘리자베스 키스다. 그는 일본에서 ‘그림 잘 그리는 여자’로 명성을 얻었지만 식민지 조선에 대해서는 잘 몰랐다. 영국으로 귀국하기 전 언니와 함께 잠시 조선 여행길에 올랐다가 문화적 충격을 받는다. 특히 몸뚱이가 보이지 않을 정도로 나뭇짐을 잔뜩 진 사람과 황톳길을 걸어가는 하얀 옷을 입은 촌부 모습이 가슴으로 다가왔다.

키스의 조선 사랑은 남달랐다. 유명한 명승고적이나 경치를 화폭에 담기도 했지만, 여러 계층의 조선 사람들과 그들이 살아가는 모습에 특히 애정을 가졌다. 종묘제례를 참관하다 국악원장을 비롯한 ‘궁중음악가’를 그리기도 했고, 금강산을 찾아가 구룡폭포를 보면서 전설 속 부처들이 하강하는 모습을 화폭에 담기도 했다. 원산에서는 흥겨움이 물씬 풍기는 ‘시골 결혼 잔치’를, 서울에서는 가마를 타고 신랑 집으로 향하는 ‘신부 행차’를 그렸다. 그는 서울에 머물며 고위층과도 활발히 교류했다. ‘민씨 가문의 규수’는 최초 프랑스 공사였던 민영찬의 딸이 모델이었다.

일본과 조선을 오가며 그림을 그리던 그는 1921년과 34년 서울에서 두 차례 전시회를 연다. 당시 조선인은 크게 주목하지 않았지만 서양 여류 화가가 최초로 연 전시회는 그 자체로 큰 화제였다. 당시 언론은 “조선의 향토색을 재현했다”고 보도했다.

화가로 경력을 쌓아가던 키스의 눈은 자연스럽게 동양의 다른 나라로 옮겨갔다. 중국에선 북경은 물론 소주와 상해, 광동, 홍콩에 머물렀다. 그는 언니에게 쓴 편지에서 쇠퇴한 제국의 수도에 매료됐음을 실토한다.

“북경은 저를 완전히 압도합니다. 잠을 못 이룰 정도로요. 이런저런 인상이 밀려들며 저를 들뜨게 해요. 알고 싶은 열망을 걷잡을 수 없네요. 깜박거리는 불빛에 어른대는 성벽을 처음 본 건 밤이었어요. 제가 받은 그 감상을 화폭에 옮기는 것조차 고역입니다.”

필리핀 방문은 중국 정세가 불안해지면서 급작스럽게 잡은 계획이었다. 바기오, 모로랜드, 홀로, 삼보앙가 등지를 찾아다니며 원시 부족을 화폭에 담았다. 특히 단발머리에 키가 크고 팔과 다리에 팔찌를 감고 다니는 이푸가오 족, 뒤통수에 밀짚을 곱게 엮은 컵받침 모양의 모자를 쓰고 다니는 본톡 족 등을 강렬한 색채로 표현했다.

일본은 그가 가장 오랜 시간 머물렀던 곳으로 어린이와 승려, 지역마다 벌이던 축제가 모델이 됐다. 특히 북해도 아이누 족의 마을에 머물면서 일본인들에 의해 삶의 터전을 빼앗기고 의욕까지 잃어가는 아이누 전통을 아쉬워했다.

1세기 전 동양에 대한 애정이 넘쳤던 한 여인. 그는 동양인과 진정한 친구가 되기를 원했다. 작품은 물론 편지에도 동양인을 사랑하는 마음을 뜨겁게 담았다.

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, 은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)

![[영상] 폰을 ‘두 번’ 펼치니 ‘태블릿’이 됐습니다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a9/23/6948a9231242a0a0a0a.png)