2012년 1월 30일 CNK인터내셔널 주가 조작 의혹으로 검찰의 압수수색을 받은 외교통상부 청사.

필자가 주목하는 것은 그 과정에서 벌어진 또 다른 사건이다. 사업 관련 논의가 한창이던 2010년 6월, 한국 정부는 카메룬에 대한 공적개발협력(ODA) 지원을 결정한다. 국무총리실 관계자들이 ‘자원외교’를 명분으로 카메룬을 다녀온 직후의 일이다. 김재균 민주통합당 의원이 공개한 자료에 따르면, 카메룬의 ODA 중점협력대상국 지정은 예정에 없던 사안이었고, 외교통상부(이하 외교부)와 논의 없이 총리실에서 기획한 일이었다.

정보공개 거부하는 총리실

중점협력대상국으로 지정된 이후 카메룬에 대한 정부의 지원은 2009년 46만 달러에서 2011년 313만 달러로 대폭 늘어났다. 카메룬 광물시험연구소 건립사업 예산만 해도 CNK의 다이아몬드 개발권 획득 이후인 2011년 1월 345만 달러에서 700만 달러로 증가했다. ‘자원외교’의 핵심 구실을 맡았던 박영준 전 지식경제부 제2차관은 언론과의 인터뷰에서 “중점협력대상국 지정과 다이아몬드 사업은 아무 관련 없다”고 해명한 바 있다. 과연 이 말을 어디까지 믿을 수 있을까.

‘선진국 정부 또는 공공기관이 개발도상국의 경제·사회발전과 복지증진을 주목적으로 개발도상국에 공여하는 증여 및 양허성 차관.’ 백과사전에 나온 ‘공적개발원조’에 대한 정의다. 그러나 일련의 과정은 한국 정부가 진행하는 ODA 사업이 그 투명성에 총체적인 문제가 있음을 보여준다. 무능한 혹은 부패한 정부가 기업 로비에 놀아나 자원외교를 무분별하게 확대하는 과정에서 벌어진 부작용이라고도 할 수 있을 것이다.

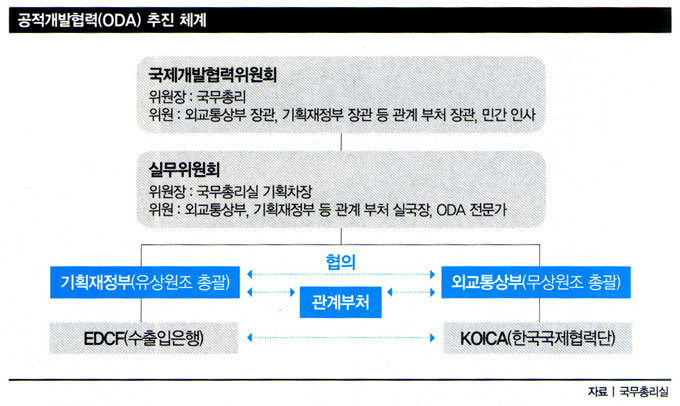

정부는 2010년 국제개발협력기본법을 제정하고 시행령을 통해 중점협력대상국 선정 절차를 규정한 바 있다. 시행령 10조는 ‘중점협력대상국을 선정하는 경우 주관기관(여기서는 기획재정부나 외교통상부)은 선정 기준과 대상국가안을 국제개발협력위원회에 제출할 수 있’으며, ‘선정된 중점협력대상국은 주관기관의 요청이 있거나 위원회가 필요하다고 판단하는 경우 위원회의 심의를 거쳐 변경할 수 있다’고 돼 있다. 위원회가 자체적으로 선정방안을 만들 근거는 없다.

2010년 총리실이 발표한 ‘ODA 선진화 방안 5개년 계획’은 더욱 명확하다. 각 지역의 상황을 고려해 중점협력대상국을 선정하고 이들에 대한 국가별 협력전략을 기획재정부와 외교부가 수립한 다음 ‘초안을 일정 기간 공개해 다양한 의견을 수렴함으로써 활용도 높게 내용을 보완하고 수립과정의 투명성을 제고’한다고 명시돼 있는 것이다.

그러나 2010년 당시 카메룬을 중점협력대상국으로 지정하는 과정에서 이러한 절차는 유명무실했다. 언론보도에 따르면, 카메룬의 대상국 지정 방안은 총리실에서 자체적으로 마련했고, 외교부 담당직원은 이에 대해 아는 바가 없었다. 총리실이 주재하는 국제개별협력위원회는 법적 근거도 명확치 않은 협력국 자체 선정을 밀어붙였고, 주관기관인 외교부는 사전통보도 받지 못한 채 떠밀려 이를 진행했다. 당시의 결정이 도마 위에 오른 지금, 외교부는 총리실 지시에 따랐으므로 문제없다고 발뺌하기 바쁘고, 문제의 총리실 핵심인사는 ‘정무적 판단의 중요성’을 강조하는 데 급급하다. 투명하지 못한 진행 과정에 대한 문제의식은 어디에도 없는 것이다.

1월 31일 참여연대는 이 사안에 대한 감사원 감사결과를 바탕으로 총리실에 ODA 중점협력대상국 명단과 선정 기준, 사유에 관한 정보를 공개할 것을 청구했다. 그러나 2월 초순 총리실은 ‘국가 안전보장, 국방, 통일, 외교관계 등에 관한 사항으로 국가의 중대한 이익을 현저히 해할 우려’가 있다며 정보 공개에 관한 법률 관련 조항을 근거로 비공개를 통보해왔다. 카메룬의 중점협력대상국 지정을 법률에 규정된 절차에 따라 투명하게 진행했다면 ‘국가의 중대한 이익을 현저히 해할 우려’가 있을까.

거슬러 올라가보면, 시민사회와 학계는 오래전부터 ODA의 본격적인 확대와 선진화에 앞서 정책수립과 수행체계를 점검해야 한다고 목소리를 높였다. 타당한 지원 이유도 없이 정부 고위층의 외유에 딸려나가는 선물단지 정도로 치부되던 ODA 사업의 틀을 투명하게 만들어야 한다는 요지였다. 이유는 간단하다. ODA에 들어가는 돈은 국민 세금이기 때문이다.

2012년 한 해에만 예정된 ODA 사업 규모가 1조9000억 원 규모고, 정부는 이를 2015년까지 3조 원 규모로 늘릴 예정이다. 막대한 돈이 오가는 절차가 투명하지 않을 경우 부패와 비리에 연루될 수밖에 없다는 사실은 ODA 사업의 선진국에 해당하는 주요 공여국이 공통적으로 체득한 교훈이다. 세계적으로 모범적인 개발원조 기관으로 손꼽히는 영국 국제개발부(DFID) 역시 한때는 기업 로비에 휩쓸려 불필요한 사업을 벌이다 날선 비판을 받아야 했다. 카메룬 사례에서 확인할 수 있는 한국 ODA 사업의 현실과 신기하리만큼 닮았다.

참여연대는 2011년 말 ODA 사업의 투명성 제고를 위한 정책제안서를 발간한 바 있다. 정부는 원조사업 시행의 모든 정보를 단계별로 공개하고 부패를 방지하기 위한 제도를 정비해야 한다는 내용이다. 바야흐로 21세기, 경제협력개발기구(OECD) 13위의 경제 규모를 자랑하며 G20 정상회의, 세계개발원조총회, 핵안보정상회의를 치르는 ‘국격’의 정부라면 마땅히 가져야 할 자세가 아닐까. “자국 경제를 위한 수단으로 제3세계에 대한 개발원조 사업을 오용해서는 안 된다”는 국제 사회의 합의를 망각한 채 자원외교의 반대급부로 ODA를 사용하는 행태를 반복한다면, 국제적 망신이 언제든 재발할 수 있다는 게 이번 사건의 가장 큰 교훈일 것이다.

![[오늘의 급등주] ‘통합 HD현대중공업’ 훈풍에 <br>현대마린엔진 강세](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a5/27/6948a5272273a0a0a0a.jpg)