“예전에는 300병상의 병원에 2, 3명이 고작이던 당뇨병 환자가 지금은 1000병상에 130명이 넘는다.”(가톨릭의대 서울성모병원 내분비내과 윤건호 교수)

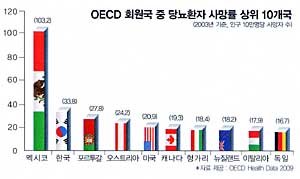

국내 당뇨병 환자의 증가세는 이렇듯 가히 폭발적이다. 대한당뇨학회와 건강보험심사평가원의 ‘2007년 한국인 당뇨병 연구보고서’에 따르면 지난 30년간 당뇨병 환자는 6배 급증했다. 20~79세 인구 기준 국내 당뇨병 유병률은 7.7%(269만4220명, 전체 환자는 286만명)로 경제협력개발기구(OECD) 30개 회원국 중 12~14위다.

이런 추세라면 2010년에 351만명(전 인구 추계 기준 7.08%), 2029년 455만명(8.97%), 2030년 545만명(10.85%)으로 증가할 것으로 예상된다. 2030년에는 한국인 10명 중 1명이 당뇨병 환자가 된다는 얘기인데, 이는 OECD 회원국 중 가장 높은 수준. 이 연구보고서가 2003년 병원을 찾은 환자 수를 기준으로 한 것임을 감안하면, 병원을 찾지 않은 환자까지 포함한 국내 당뇨병 환자는 현재 약 400만명으로 추산된다.

우울한 뉴스는 또 있다. 최근 서울성모병원 윤건호 교수 등이 참여한 ‘아시아 지역의 당뇨-유행병학, 위험요인 그리고 병리생리학(Diabetes in Asia-Epidemiology, Risk Factors, and Pathophysiology)’ 논문은 2007년 2억4000만명이던 세계 당뇨병 환자가 2025년에는 3억8000만명으로 급증하며, 그중 60% 이상이 아시아 환자가 될 것으로 전망했다.

이 논문에 따르면 당뇨병 환자의 주요 사망원인은 동양인의 경우 뇌졸중과 만성신부전이며, 서양인은 심혈관계 질환이다. 아시아인 환자에게 미세혈관 합병증(만성신부전, 당뇨망막증)이 주로 나타나는 것은 비교적 젊은 나이에 당뇨병이 발생해 오랜 기간 노출되기 때문인 것으로 분석됐다. 또 당뇨 환자는 비당뇨 환자보다 유방암, 자궁내막암, 췌장암, 간암 발병률이 30~40% 높았고, 당뇨가 있는 암 환자는 당뇨가 없는 환자보다 40~80% 높은 사망위험률을 보였다.

1970년 총인구의 1% 미만으로 추정되던 국내 당뇨병 환자가 30년 사이에 이처럼 급증한 까닭은 무엇일까. 왜 유독 한국을 포함한 아시아에 ‘당뇨병 쓰나미’가 밀려오는 것일까. “의사들끼리는 ‘당뇨 치료는 되는 것도, 안 되는 것도 없다’고 말한다. 당뇨 약 투여와 효과가 사람마다 각양각색이기 때문이다. 같은 환자라도 의사마다 처방이 달라질 수 있다. 그만큼 당뇨 유발요인은 다양하다.”

차봉수 교수의 말처럼 당뇨병 환자가 폭증한 이유를 명확하게 설명하기는 어렵다. 다만 당뇨병 환자들을 통해 그 원인을 추정할 수 있다. 윤건호 교수는 아시아 각국에서 당뇨병 환자가 급증한 이유로 서구화한 식생활과 트랜스 지방 섭취 증가, 도시화 및 산업화에 따른 신체활동 감소, 과도한 스트레스와 수면시간 부족, 흡연인구 증가 등을 꼽는다.

“보통 1인당 GDP가 4000~5000달러인 나라에서 당뇨병이 급격히 늘어나고, 4만 달러가 되면 줄어드는 경향을 보인다. 5000달러 수준의 나라는 국민들이 마음먹고 먹으면 양껏 먹을 수 있는 경제력이 있다. 우리나라도 4000~5000달러 시대인 1980년대에 당뇨 환자가 급격히 늘었고 2000년 들어 합병증 등으로 인한 내원 환자가 폭증했다. 우리는 그때서야 이 사실을 알았다. 15년 이상을 사실상 방치한 거다.”

서울성모병원 윤건호 교수는 “서양인은 보통 60대에 발병해 80대에 합병증이 나타나는 반면 한국인은 30대에 생겨 50대에 합병증이 나타나는 경우가 많다”며 “한국인은 발병 초기부터 철저히 생활을 조심해야 한다”고 조언했다.

복부 등에 체지방이 쌓이면 췌장에서 인슐린이 활발히 분비되고, 인슐린이 과도하게 분비돼도 기능이 떨어져 제대로 활용되지 못한다. 결국 췌장은 과로로 점점 기능이 약해지는 것으로 알려져 있다.

개발도상국 초입병 … 시·군 환자 증가세

평소 탄산음료나 정크푸드 등 ‘비만 유발 음식’을 먹지 않는다 하더라도 안심할 수는 없다. 예를 들어 최근에 포도 한 송이를 먹었을 때와 30년 전 포도 한 송이를 먹었을 때는 당 섭취량에서 확연히 차이가 난다. 지난 30년간 품종개량으로 포도는 꾸준히 당도를 높였다. 어디 포도뿐이랴. 그만큼 환경이 ‘살찌는 환경’으로 변한 것이다.

대한비만학회지에 실린 논문(‘한국인의 10년간 비만 수준의 변화 양상 : 1997~2007’)에 따르면 ‘뚱뚱한 한국인’이 빠른 속도로 늘고 있다. 한국인 남성의 경우 과체중군과 비만군이 1997년에는 각각 26.3%, 21.6%였지만 2007년에는 29.5%, 33.4%로 증가했다. 여성은 1997년 19.1%, 17.2%에서 2007년 각각 23.0%, 23.6%로 늘었다.

“당뇨를 흔히 ‘부자병’이라고 하는데 사실은 그렇지가 않다. ‘개발도상국 초입병’이라고 할 수 있다. 탄산음료와 지방질 섭취는 늘지만 교육수준이 낮은 나라에서 더욱 폭발적으로 증가한다. 서울 강남지역 당뇨 환자의 수가 감소 추세를 보이는 반면, 시·군·구 지역 환자들은 증가세를 보이는 것도 이런 사정 때문이다.”

단순하게 비만이 당뇨병의 주범이라고 한다면, 서구에 비해 비만도가 훨씬 낮은 우리나라에서 당뇨병 유병률이 비슷하게 보고되는 것은 어떻게 설명해야 할까. 윤 교수를 비롯한 다수의 연구진은 민족 또는 인종적 특성으로 눈을 돌린다. “아시아인에게는 (인슐린을 분비하는) 베타세포의 양이나 기능이 약하거나, 혹은 기능에 영향을 주는 유전자에 문제가 있다.”

현재 아시아인은 서양인보다 인슐린 분비를 촉진하는 베타세포 양이 적어 당뇨병에 취약하며, 약간의 당 부하만 발생해도 베타세포의 기능이 조기에 심하게 떨어지는 것으로 보고되고 있다. 미국 당뇨병학회는 ‘아시아인은 당뇨병 위험 인종’이라고까지 경고한 바 있다. 결국 한국인은 선천적으로 췌장에서 인슐린 분비 능력이 떨어지는 데다 설상가상으로 식생활의 서구화와 운동량 부족으로 서양인보다 복부비만이 쉽게 쌓이고, 이렇게 쌓인 복부비만이 인슐린 저항성을 유도함으로써 당뇨병의 급속한 증가를 초래한다는 얘기다.

그렇다면 스트레스와 흡연, 음주와의 상관관계는 어떨까. 차 교수의 설명이다. “스트레스는 몸에 위기상황이라는 경고를 보내 몸으로 하여금 에너지를 만들어내게 한다. 결국 스트레스는 호르몬을 통해 혈당을 높이는 작용을 한다. 일반적으로 중·후진국은 급격한 사회적 변화로 스트레스와 분노를 많이 받는다.”

‘만병의 근원’으로 꼽히는 흡연과 음주도 당뇨에 직접적인 영향을 준다고 말할 수는 없다. 다만 담배는 몸의 교감신경을 자극해 인슐린 저항성을 올릴 수 있고, 술자리는 음식 조절 등 ‘셀프 케어’가 어렵기 때문에 되도록 자제해야 한다는 게 일반적인 견해다. 그렇다고 당뇨가 ‘죽음의 쓰나미’만은 아니다. 관리를 잘하면 더 건강하게 살 수 있다. 돈을 적게 벌어도 규모 있게 쓰면 되듯, 아시아인이 인슐린 분비 능력이 떨어진다면 거기에 맞게 생활하면 된다.

“고교시절에 열심히 공부하면 평생을 잘 살 수도 있듯이 발병 초기에 관리를 잘하면 평생 건강하게 살 수 있다. 다만 합병증으로 전환되는 등 증상을 느끼는 시점에서 병원을 찾으면 늦다.” 윤 교수는 평균수명 60세일 때 당뇨병 같은 만성질환은 문제 되지 않지만, 평균수명 80세에 육박하는 요즘은 건강에 대한 개념을 바꿔야 한다고 지적한다.

“과거에는 30, 40대에 당뇨병이 생겼다 해도 합병증이 올 때쯤인 60대에 죽어도 억울할 게 없다. 하지만 요즘은 100세까지 살게 하려고 치료를 한다. 당뇨 환자 중에는 비싼 약을 처방한다고 가끔 항의하는 사람이 있는데, 제때 투약하지 않아 심장병이라도 생기면 당뇨 약값의 4배는 더 든다. 당뇨는 안경을 쓰는 개념이다. 눈이 나쁘면 안경을 쓰듯 현대의학의 도움을 받으면 된다.”

윤 교수는 당뇨 같은 만성질환자가 늘면서 진료의 패러다임도 바뀌어야 한다고 지적한다. 환자와의 네트워크가 필요하고 수시로 커뮤니케이션할 수 있는 ‘U-헬스케어’ 기반이 필요하다는 것이다. 역설적으로 당뇨병이 없다면 사람은 끝없이 뚱뚱해지고 몸속의 혈관은 다 망가질 수 있다. 당뇨로 당이 빠져나가면서 그나마 체중을 줄일 수 있기 때문이다. 다만 하느님이 인슐린 분비 세포를 몸속 장기 한 곳에서만 나오게 한 것은 사람들이 설마 이렇게 뚱뚱해질 줄 몰랐기 때문이 아닐까.

|