![[AP=뉴시스]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5d/3a/a8/d7/5d3aa8d7177bd2738de6.jpg)

[AP=뉴시스]

말은 안 했지만 사실상 이별 통보나 다름없었다. 그래서 헤어지자는 거냐고, 물을 엄두가 나지 않았다. 나의 시간은 아침 9시였고 여자친구는 밤 11시였다. 드문드문 끊기고 상태도 좋지 않은 스카이프 통화는 나를 더 지치게 했고, 여자친구를 더 차갑게 했다. 전화기가 뜨거워질수록 목소리는 식어갔다. 통화가 끝났다. 아무것도 달라진 건 없었다.

2016년 숨진 레너드 코헨

![레너드 코헨(오른쪽)과 마리안느 일렌. [Roadside Attractions via AP]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5d/3a/a9/17/5d3aa9171f76d2738de6.jpg)

레너드 코헨(오른쪽)과 마리안느 일렌. [Roadside Attractions via AP]

돌이켜보면 2016년은 음악 팬에게는 참으로 슬픈 해였다. 유달리 많은 스타가 세상을 떠났다. 데이비드 보위, 프린스, 조지 마이클…. 그중 가장 숭고했던 죽음은 데이비드 보위와 레너드 코헨이었다. 그들의 음악적 위대함이야 말할 필요도 없다. 감히 내가 ‘숭고’라는 단어를 쓴 이유는 그들이 인생의 마지막을 맞이한 방식 때문이다. 둘 다 최후 순간까지 음악 작업을 했으며 멋진 유작을 내놨다. 특히 레너드 코헨의 말년은 서산으로 지는 태양처럼 빛났다.

![음유시인으로 불린 레너드 코헨. [셔터스톡 에디토리얼, AP=뉴시스]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5d/3a/a9/37/5d3aa9371a51d2738de6.jpg)

음유시인으로 불린 레너드 코헨. [셔터스톡 에디토리얼, AP=뉴시스]

말년의 작품들을 들으면 나도 모르게 경건해진다. 자신의 생이 얼마 남지 않았음을 알고 있었을 것이라는 확신이 들기 때문이다. 2016년 7월 자신의 영원한 뮤즈였던, ‘Hallelujah’ ‘Bird On The Wire’ 그리고 ‘So Long, Marianne’ 같은 명곡에 영감을 불어넣어준 마리안느 일렌의 타계 소식을 듣고 그는 ‘곧 당신의 곁으로 가리라’는 편지를 썼다.

‘뉴요커’와 가진 인터뷰에서 죽음에 대한 질문에 “죽을 준비가 돼 있다”며 “아직 할 일은 많지만 연연하지 않는다”고 대답했던 건 오랜 시간에 걸친 숙고의 결과였을 테다. 살다 죽는 것이 아닌, 의연히 마지막을 준비하는 단계의 악상들을 그는 초월과 성찰의 시, 음악으로 남겼다. 영원한 작별의 순간까지 음악으로 승화시켰던 거장의 짙은 회색빛 마침표였다.

R.E.M.의 ‘First We Take Manhattan’

![[빌보드]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5d/3a/aa/63/5d3aaa632376d2738de6.jpg)

[빌보드]

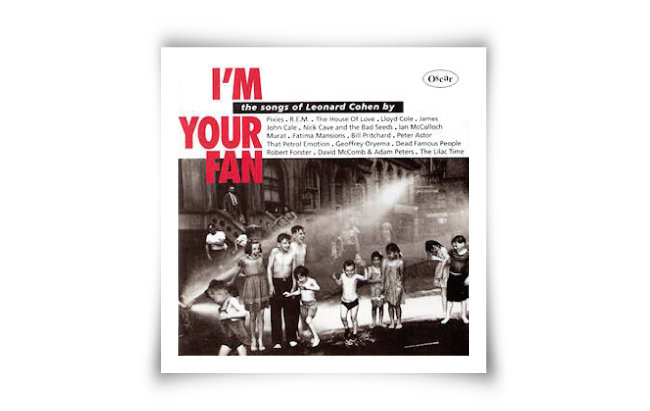

트리뷰트 앨범 ‘I’m Your Fan’.

대부분은 그 후에도 언더그라운드에 머물렀지만, 1990년대라는 물결을 타고 세계적 스타가 된 이들도 있다. R.E.M.이 대표적이다. R.E.M.은 이 앨범에서 ‘First We Take Manhattan’을 불렀다.

레너드 코헨의 열여섯 번째 앨범 ‘Famous Blue Raincoat’에 담긴 원곡은 어떤 면에서는 촌스럽다. 아직 전자악기가 발전 도상에 있던 1986년의 사운드를 그대로 담고 있다 할까. 화려한 외모의 오버스러운 가수들이 이용했다면 구수했으련만, 이미 중년이던 레너드 코헨의 허스키하고 좁은 음역에는 어울리지 않았다.

그러나 밥 딜런의 노래들이 그러하듯, 레너드 코헨의 멜로디는 제대로 된 임자를 만나 재해석될 때 가공된 원석과 같은 빛을 발한다. 제프 버클리와 루퍼스 웨인라이트가 각각 리메이크한 ‘Hallelujah’가 가장 잘 알려진 경우다. R.E.M.역시 그렇다.

불안하게 떨리는 마이크 스타이프의 목소리와 이를 뒷받침하는 피터 벅의 예리하고 쓸쓸한 기타는 원곡의 정서가 가진 본질을 극대화한다. 동경하던 낯선 곳에 첫 방문했을 때의 막막함과 설렘, 그 교차점에 찍히는 좌표 말이다. 처음으로 정한 해외 여행지에서 누구나 느꼈을 바로 그 감정. 1986년 레너드 코헨이 숨겨둔 원석에 1991년 R.E.M.이 공기가 흐르는 빛을 불어넣었다.

조플린&코헨@첼시호텔

![첼시호텔(왼쪽)과 재니스 조플린. [위키피디아]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5d/3a/a9/a4/5d3aa9a406cdd2738de6.jpg)

첼시호텔(왼쪽)과 재니스 조플린. [위키피디아]

1960년대 밥 딜런, 재니스 조플린, 패티 스미스, 톰 웨이츠, 이기 팝 등이 젊은 시절 묵으며 음악과 시를 썼던 곳이다. 청년 레너드 코헨은 여기서 우연히 재니스 조플린을 만났다. 둘은 하룻밤을 같이 보냈다. 그 추억을 레너드 코헨은 ‘Chelsea Hotel #2’라는 곡으로 남겼다. 전설적인 예술인들이 거쳐간 이곳 입구에는 코헨의 업적을 기리는 현판이 붙어 있다. 코헨의 가사를 연구하는 학회에서 붙였다.

씁쓸하던 뉴욕 여행 중에 설레는 마음으로 찾아간 첼시호텔은 리뉴얼을 하고 있었다. 문득 근황이 궁금해 검색해보니 여전히 공사 중이다. 언젠가 다시 뉴욕에 가게 되면, 그때 첼시호텔이 재개장한다면 그 안에 들어가 레너드 코헨의 음악을 들을 것이다. ‘First We Take Manhattan’도 들으며 그날 아침과 밤을 떠올릴 것이다. 오래된 책 속의 책갈피 같은 기억들을 떠올릴 것이다. 화석 같은 과거를 견고히 다질 것이다.

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)