8월 한 달 동안 글로벌 금융시장은 패닉 양상으로 요동쳤다. 별 문제가 없으리라 믿었던 유럽 경제가 재정위기로 어려움을 겪고, 세계 시장을 주도하는 미국 경제의 경우에는 장기 국채의 신용등급 강등이라는 실망스러운 소식에 이어 일부 경제지표가 예상치를 하회한다는 발표까지 나왔다. 미국 경제의 이중 침체, 이른바 더블딥(double dip)에 대한 우려가 급속도로 확산한 배경이다.

그러나 상황을 냉정하게 따져보면, 현 시점에서 미국 경제가 침체에 빠졌다고 볼 만한 자료는 찾을 수 없다. 일반적으로 경기침체는 2분기 연속 마이너스 성장률을 기록한 경우에 해당하지만, 미국의 1분기와 2분기 성장률은 전분기 연율 기준으로 0.4%와 1.3% 플러스 성장을 기록했다. 오히려 성장률이 개선된 것이다.

눈을 과거로 돌려보자. 미국 경제에서 더블딥이 발생한 사례는 1930년대 대공황 이후와 1981년 저축대부조합(S·L) 파산 이후 등 두 차례다. 1930년대 대공황은 경제시스템이 무너지면서 더블딥이 나타났고, 1981년 저축대부조합 파산은 2008년 금융위기와 유사하게 부동산 거품이 주요 원인이었다. 요즘 미국의 더블딥을 우려하는 분석들이 대부분 1930년대 대공황보다 1981년 사례와 비교한 것은 발생 시점이 가깝다는 점과 함께 침체 원인이 부동산 버블 붕괴라는 사실 때문이다.

당시 미국 정부는 1979년 발생한 2차 오일쇼크 이후 인플레이션을 안정시키려고 강력한 통화긴축 정책을 펼쳤다. 소비자물가 상승률이 14%대까지 치솟자 정부는 이를 억제하려고 기준금리를 10%에서 16.5%까지 인상했다. 과도한 금리 인상으로 경기가 침체에 빠지자 당시 레이건 행정부는 세율 인하와 규제 완화를 통해 경기부양을 유도했다. 문제는 이 경기부양책에 포함된 부동산 관련 정책이었다. 부동산 투자에 대한 우대세제를 도입하면서 우후죽순으로 설립한 저축대부조합이 부동산 대출을 과도하게 확장했고, 결국 버블이 부풀어 오른 것이다.

시장에 신뢰를 주려는 금리 유지 카드

이후 미국 정부는 11%대까지 낮췄던 기준금리를 인플레이션 억제를 위해 다시 19%대까지 인상했고, 이로 인해 저축대부조합의 자금 마련 비용이 급등하면서 247개 저축금융기관이 파산했다. 이 시기 3년간 기준금리 변동 폭은 9%에 달했다. 엄연한 정부 정책 실패였다. 물가 안정만을 위해 금리를 함부로 다루다가 시장의 신뢰를 잃으면서 발생한 결과가 바로 더블딥이었던 것이다.

부동산 거품은 1987년 다시 한 번 발생해 미국 경제를 괴롭혔다. 1988년 한 해에만 파산한 금융기관이 200여 개, 1991년까지 총 700개 남짓한 저축대부조합이 파산했으며, 여기에 1990년 일본의 버블 붕괴가 겹치면서 1991년 미국은 또다시 심각한 침체를 경험했다. 눈여겨볼 것은 이때 상황이 1981년과 사뭇 달랐다는 사실이다. 당시 미국 정부는 경기회복이 가시화할 때까지 저금리 기조를 유지하면서 경기부양을 도모했다. 정부 정책의 신뢰성이 경제 주체들에게 매우 중요한 판단 근거라는 점을 깨달은 덕분이었다.

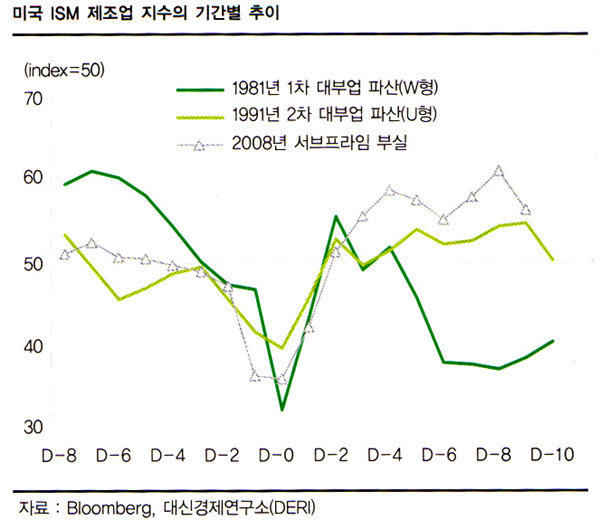

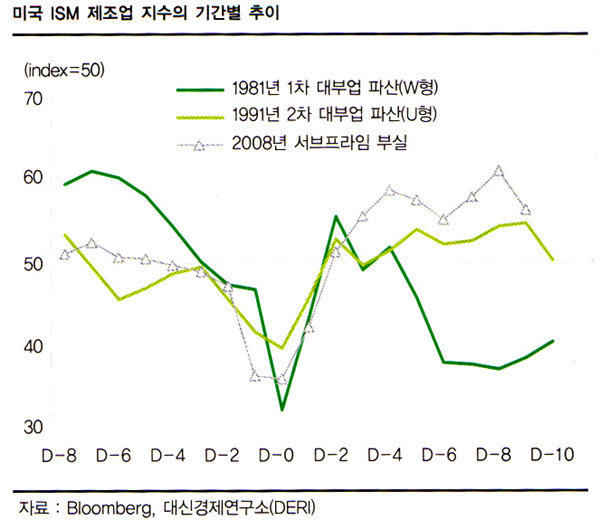

다시 현재로 돌아와 보자. 결론적으로 말해, 지금의 미국 경제는 1981년 더블딥보다 1991년 사례와 훨씬 유사한 것으로 보인다. 먼저 침체 전후의 경제성장률 흐름이나 대표적인 경기지표인 미 공급관리자협회(ISM) 제조업 지수의 흐름이 1981년보다 1991년과 유사하다. 이번 금융위기에도 부동산 버블 붕괴가 나타났지만, 미국 정부는 통화량 회수를 위한 출구전략을 시행하는 대신 2010년 경기회복 이후 2011년 현재까지 양적완화(quantitative easing)라는 통화완화 정책을 고수한다.

8월 연방준비제도이사회 공개시장위원회(FOMC)에서 벤 버냉키 의장이 3차 양적완화(QE3) 대신 제로금리 2년 유지 카드를 꺼내든 것도 같은 맥락에서 해석할 수 있다. 3차 양적완화는 오히려 통화량 증가로 인한 인플레이션만 부추길 수 있으므로, 그 대신 제로금리 기간을 명시해 가계의 대출 수요와 기업의 투자 수요를 유도한다면 경제가 자생적으로 회복할 수 있으리라는 미국 경제당국의 판단이 깔린 것이다. 물론 이는 시장에 신뢰를 주려는 선택이다.

미국 경제 곧바로 급락 가능성 낮아

미국 경제 곧바로 급락 가능성 낮아

현재 미국의 경기 사이클은 여전히 확장 국면에 있다. 대표적인 경기동행지표인 산업생산과 비농업 취업자 수를 이용해 경기순환시계를 그려보면 이런 추세를 분명히 확인할 수 있다. 더욱이 두 지표 모두 변동성이 매우 낮아 향후 둔화 국면에 진입한다 해도 침체에 이르는 데는 적어도 반년 이상의 기간이 걸린다. 다시 말해 미국 경제가 하반기에 다소 둔화할 가능성은 있지만, 곧바로 침체 국면으로 급락할 가능성은 매우 낮다는 것이다.

골드만삭스나 JP모건을 비롯해 40개 넘는 주요 투자은행의 하반기 미국 경제성장률 조사치도 중간 값은 전분기 연율 기준 2.0~2.5%로 나타나, 상반기의 1.0%대 성장률보다 개선될 것이라는 전망이 우세하다. 이러한 전망치는 신용등급 강등과 금융시장 불안이 한창이던 8월 19일에 나온 것으로, 최근 상황을 고려해 성장률을 충분히 하향 조정한 결과물이다.

통시적 비교와 공시적 자료를 모두 살펴봐도, 시장에서 쏟아져 나오는 더블딥 우려는 명확한 근거를 찾기가 쉽지 않다. 물론 미국 경제가 더블딥에 빠질 개연성이 전무하다고 말할 수는 없다. 글로벌 경제상황 자체가 매우 불확실한 데다 리먼 브러더스 사태를 경험한 지 3년여밖에 지나지 않았고, 특히 유럽 재정위기는 가장 큰 리스크 요인이다. 그러나 이 또한 독일과 프랑스의 정상회담, 유로존 재무장관 협상 등 다양한 테이블의 정책공조가 예정돼 있어 최악의 상황인 디폴트에 이르지는 않으리라는 전망이 우세하다.

결국 유럽 재정위기가 파탄에 이를지 모른다는 우려나 미국 경제가 더블딥에 빠질 것이라는 염려는 모두 시장에서 만들어져 다시 시장에서 확대 해석하는 형국이다. 공포감을 조성하는 주체가 바로 시장이라는 것이다. 뒤집어 말해 이러한 시장의 불확실성 요인을 해소할 경우 경제 상황은 빠르게 안정될 것이고, 경제 주체의 심리도 개선될 수 있다. 이렇게 되면 머지않아 시장은 언제 그랬느냐는 듯 더블딥 공포를 잊을 것이다.

그러나 상황을 냉정하게 따져보면, 현 시점에서 미국 경제가 침체에 빠졌다고 볼 만한 자료는 찾을 수 없다. 일반적으로 경기침체는 2분기 연속 마이너스 성장률을 기록한 경우에 해당하지만, 미국의 1분기와 2분기 성장률은 전분기 연율 기준으로 0.4%와 1.3% 플러스 성장을 기록했다. 오히려 성장률이 개선된 것이다.

눈을 과거로 돌려보자. 미국 경제에서 더블딥이 발생한 사례는 1930년대 대공황 이후와 1981년 저축대부조합(S·L) 파산 이후 등 두 차례다. 1930년대 대공황은 경제시스템이 무너지면서 더블딥이 나타났고, 1981년 저축대부조합 파산은 2008년 금융위기와 유사하게 부동산 거품이 주요 원인이었다. 요즘 미국의 더블딥을 우려하는 분석들이 대부분 1930년대 대공황보다 1981년 사례와 비교한 것은 발생 시점이 가깝다는 점과 함께 침체 원인이 부동산 버블 붕괴라는 사실 때문이다.

당시 미국 정부는 1979년 발생한 2차 오일쇼크 이후 인플레이션을 안정시키려고 강력한 통화긴축 정책을 펼쳤다. 소비자물가 상승률이 14%대까지 치솟자 정부는 이를 억제하려고 기준금리를 10%에서 16.5%까지 인상했다. 과도한 금리 인상으로 경기가 침체에 빠지자 당시 레이건 행정부는 세율 인하와 규제 완화를 통해 경기부양을 유도했다. 문제는 이 경기부양책에 포함된 부동산 관련 정책이었다. 부동산 투자에 대한 우대세제를 도입하면서 우후죽순으로 설립한 저축대부조합이 부동산 대출을 과도하게 확장했고, 결국 버블이 부풀어 오른 것이다.

시장에 신뢰를 주려는 금리 유지 카드

이후 미국 정부는 11%대까지 낮췄던 기준금리를 인플레이션 억제를 위해 다시 19%대까지 인상했고, 이로 인해 저축대부조합의 자금 마련 비용이 급등하면서 247개 저축금융기관이 파산했다. 이 시기 3년간 기준금리 변동 폭은 9%에 달했다. 엄연한 정부 정책 실패였다. 물가 안정만을 위해 금리를 함부로 다루다가 시장의 신뢰를 잃으면서 발생한 결과가 바로 더블딥이었던 것이다.

부동산 거품은 1987년 다시 한 번 발생해 미국 경제를 괴롭혔다. 1988년 한 해에만 파산한 금융기관이 200여 개, 1991년까지 총 700개 남짓한 저축대부조합이 파산했으며, 여기에 1990년 일본의 버블 붕괴가 겹치면서 1991년 미국은 또다시 심각한 침체를 경험했다. 눈여겨볼 것은 이때 상황이 1981년과 사뭇 달랐다는 사실이다. 당시 미국 정부는 경기회복이 가시화할 때까지 저금리 기조를 유지하면서 경기부양을 도모했다. 정부 정책의 신뢰성이 경제 주체들에게 매우 중요한 판단 근거라는 점을 깨달은 덕분이었다.

다시 현재로 돌아와 보자. 결론적으로 말해, 지금의 미국 경제는 1981년 더블딥보다 1991년 사례와 훨씬 유사한 것으로 보인다. 먼저 침체 전후의 경제성장률 흐름이나 대표적인 경기지표인 미 공급관리자협회(ISM) 제조업 지수의 흐름이 1981년보다 1991년과 유사하다. 이번 금융위기에도 부동산 버블 붕괴가 나타났지만, 미국 정부는 통화량 회수를 위한 출구전략을 시행하는 대신 2010년 경기회복 이후 2011년 현재까지 양적완화(quantitative easing)라는 통화완화 정책을 고수한다.

8월 연방준비제도이사회 공개시장위원회(FOMC)에서 벤 버냉키 의장이 3차 양적완화(QE3) 대신 제로금리 2년 유지 카드를 꺼내든 것도 같은 맥락에서 해석할 수 있다. 3차 양적완화는 오히려 통화량 증가로 인한 인플레이션만 부추길 수 있으므로, 그 대신 제로금리 기간을 명시해 가계의 대출 수요와 기업의 투자 수요를 유도한다면 경제가 자생적으로 회복할 수 있으리라는 미국 경제당국의 판단이 깔린 것이다. 물론 이는 시장에 신뢰를 주려는 선택이다.

현재 미국의 경기 사이클은 여전히 확장 국면에 있다. 대표적인 경기동행지표인 산업생산과 비농업 취업자 수를 이용해 경기순환시계를 그려보면 이런 추세를 분명히 확인할 수 있다. 더욱이 두 지표 모두 변동성이 매우 낮아 향후 둔화 국면에 진입한다 해도 침체에 이르는 데는 적어도 반년 이상의 기간이 걸린다. 다시 말해 미국 경제가 하반기에 다소 둔화할 가능성은 있지만, 곧바로 침체 국면으로 급락할 가능성은 매우 낮다는 것이다.

골드만삭스나 JP모건을 비롯해 40개 넘는 주요 투자은행의 하반기 미국 경제성장률 조사치도 중간 값은 전분기 연율 기준 2.0~2.5%로 나타나, 상반기의 1.0%대 성장률보다 개선될 것이라는 전망이 우세하다. 이러한 전망치는 신용등급 강등과 금융시장 불안이 한창이던 8월 19일에 나온 것으로, 최근 상황을 고려해 성장률을 충분히 하향 조정한 결과물이다.

통시적 비교와 공시적 자료를 모두 살펴봐도, 시장에서 쏟아져 나오는 더블딥 우려는 명확한 근거를 찾기가 쉽지 않다. 물론 미국 경제가 더블딥에 빠질 개연성이 전무하다고 말할 수는 없다. 글로벌 경제상황 자체가 매우 불확실한 데다 리먼 브러더스 사태를 경험한 지 3년여밖에 지나지 않았고, 특히 유럽 재정위기는 가장 큰 리스크 요인이다. 그러나 이 또한 독일과 프랑스의 정상회담, 유로존 재무장관 협상 등 다양한 테이블의 정책공조가 예정돼 있어 최악의 상황인 디폴트에 이르지는 않으리라는 전망이 우세하다.

결국 유럽 재정위기가 파탄에 이를지 모른다는 우려나 미국 경제가 더블딥에 빠질 것이라는 염려는 모두 시장에서 만들어져 다시 시장에서 확대 해석하는 형국이다. 공포감을 조성하는 주체가 바로 시장이라는 것이다. 뒤집어 말해 이러한 시장의 불확실성 요인을 해소할 경우 경제 상황은 빠르게 안정될 것이고, 경제 주체의 심리도 개선될 수 있다. 이렇게 되면 머지않아 시장은 언제 그랬느냐는 듯 더블딥 공포를 잊을 것이다.