- ‘60년대, 70년대 청계천이 노동자의 아픔을 잉태하면서 수출 주도형 경제 성장을 떠받쳤다면 80년대, 90년대의 청계천은 상인들의 엘도라도(El Dorado)였다. 서울올림픽이 끝나고 한동안은 1년에 버는 돈(순이익)이 1억원 넘는 가게도 즐비했다고 한다. 그렇다면 ‘포스트모던한’ 청계천은 누구를 품에 끌어안을 것인가.’

서울 종로구 세종로 동아미디어센터 앞 청계광장의 분수.

“우리는 기계가 아니다.”

전.태.일. 그는 근대화한 청계천의 상징이다. ‘열사’ ‘아름다운 청년’…. 혹자는 그를 ‘인간 예수’라고도 불렀다. 읽고, 또 읽어 누더기가 된 산화한 재단사의 근로기준법 책자는 ‘청계천’을 울렸다.

‘전태일의 동생 전순옥’에게 ‘1970년 11월13일’은 ‘현재진행형’이다. ‘재봉사 언니’의 벼락같은 호통, 자정이 넘어서야 일을 접을 수 있었던 고된 일터가 아직도 귀와 눈에 선하다.

청계천 상인들 호시절 지나고 이제는 적자 걱정

콸콸 흐르는 물길이 만드는 ‘물바람’이 싱그럽다.

“청계고가도로와 그 아래의 풍경은 나에게 뜻하는 바가 크다. 새로 들어선 청계천은 또 다른 소외를 잉태하고 있는 것 같다.”

70년대 실밥, 바늘밥을 먹으며 살아가던 ‘시다 전순옥’의 삶은 근대화의 그늘이었다. 물론 그가 박사 학위까지 받을 수 있었던 동력이기도 했지만…. 압축 성장의 부정적 아이콘-복개도로와 청계고가도로-은 2003년 7월1일 고가도로 교각을 선두로 헐려나갔다.

어스름이 깔리자 청계천에 소주잔이 돈다. 신평화시장에 터를 잡은 정경주(41) 씨의 수건가게 앞에 상인 넷이 모였다. 청계천을 타고 흐르는 ‘물바람’이 시원하다.

정 씨는 15년째 청계천에 똬리를 틀고, 수건을 팔고 있다. 잘나갈 때는 제법 큰돈도 만졌으나, 70년대부터 장사치가 몰려들었으니 호시절이 길지는 않았던 셈이다. 요즘은 적자를 보는 달도 있다고 했다.

앞서거니 뒤서거니 술을 권하던 이들의 화제는 자연스레 청계천으로 옮겨간다. “‘나쁜 대통령’(전두환·노태우 대통령) 때는 그래도 장사가 잘됐다”면서 “고가도로를 헌 뒤로는 장사에 대한 희망을 버렸다”고 입을 모은다.

정 씨가 “장사로만 보면, 청계천에 물길이 나면서 경기가 완전히 죽었다”면서도 “시민들을 위해선 좋은 일을 했다. 깔끔해졌다”고 말끝을 흐리자, 소주잔을 막 비운 체육사 소종섭 씨가 “쓸데없는 소리 집어치우라”고 면박을 준다.

소 씨는 청계천 밥을 먹은 지 20년이 넘었다. 지방에서 물건을 떼러 온 ‘손님’들의 트럭에 주차위반 딱지가 붙을 땐 억장이 무너진다. 멀쩡한 고가도로를 헐어내고, 주차위반 딱지까지 붙이면 어떡하냐는 것이다.

“앞으로 정치하는 사람들은 서민들 삶엔 간섭하지 말았으면 좋겠다. 환경미화 하듯이 싹 쓸어버리는 건 잘못됐다.”(체육사 소 씨)

25년간 육교에서 가방 팔아 3남매 대학 보내

이종구(67) 씨는 청계천 오간수교 분수를 물끄러미 바라본다. 그는 청계천에 물길이 나면서 삶의 터전을 잃었다.

이 씨는 25년 동안 동대문종합상가와 평화시장을 잇는 육교에서 가방을 팔았다. 18명의 육교 상인들 상조회장 노릇도 한 그는 청계천 공사 전엔 “육교를 헐면 안 된다”며 서울시 사람들과 드잡이도 했다.

가방을 팔던 육교 터엔 분수가 섰다. 그는 공사 기간 내내 일주일에 한 번씩은 가게 터를 찾았단다. 이날도 옛 동료들과 술 한잔 하고, 청계천을 보려고 마실 나온 거였다. ‘육교 장사’로 3남매 대학공부까지 시켰다는 그는 말쑥해진 청계천을 보면 절로 웃음이 나온다고 했다.

모전교에서 광통교 가는 길에 산책 나온 직장인들.

60년대, 70년대 청계천이 노동자의 아픔을 잉태하면서 수출 주도형 경제 성장을 떠받쳤다면 80년대, 90년대의 청계천은 상인들의 엘도라도(El Dorado)였다. 서울올림픽이 끝나고 한동안은 1년에 버는 돈(순이익)이 1억원 넘는 가게도 즐비했다고 한다. 그렇다면 ‘포스트모던한’ 청계천은 누구를 품에 끌어안을 것인가.

박상민(30·서울 동대문구 전농동) 씨 부부는 하류서부터 거슬러 청계천을 올라왔다. 유모차를 끌고 나온 ‘스타일리시한’ 부부의 정겨운 모습이 청계천의 야경을 더욱 고즈넉하게 만든다. 남편은 유모차를 끌고 아내는 남편의 팔짱을 끼었다. 부부는 저녁식사를 마치고 산책을 겸해 동대문시장에 가는 길이었다. 밤 11시, 청계천에서 바라본 동대문 패션타운의 야경은 눈부셨다.

“처음 나와보았는데 정말 잘 해놓았네요. 집 근처에 이렇게 좋은 산책로가 생겼다니, 정말 좋습니다. 청계천 덕에 서울이 달라졌어요. 깔끔하고 쾌적해요.”

광통교 인근의 징검다리.

복개(覆蓋)공사는 58년부터 77년까지 진행됐다. 판잣집 군상들은 상계동, 봉천동, 도봉동, 신림동 등의 정착촌으로 흩어진다. 일찌감치 청계천을 버리지 못한 이들은 군용 트럭에 실려 경기 광주군(현 광주시)의 허허벌판으로 떠밀려나간다. 일거리도 먹을 것도 없던 이들은 71년 식칼을 들고 항거한다. 이름 하여 ‘8·10 광주 대단지 폭동’이다.

청계천 복개사(史)는 재건과 성장이 정신없이 휘몰아친 20년 세월이었다. 판잣집이 떠난 자리엔 노동자가 밀려들었고, 장사꾼들이 터를 잡았다. 그렇게 청계고가도로와 복개도로는 한국 경제발전의 상징이 됐다. 1가, 2가엔 고층빌딩이 들어섰고 3가, 4가엔 공구상가와 전자상가가 자리 잡았다. 그리고 5~7가에선 시다와 재봉사가 ‘달러’를 벌어들였다.

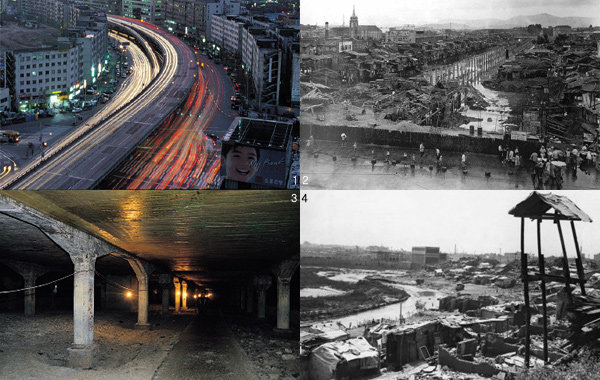

① 2003년 6월 철거 직전의 청계고가. ② 구린내 풀풀 풍기던 복개도로 밑 청계천. <br>③ 1960년대 오간수교 복개공사. <br>④ 청계천 하류 송정동의 철거 판자촌.

영욕을 끌어안은 청계천이 ‘맑은 시내’로 거듭나 10월1일부터 다시금 흐른다. 콘크리트에 덮인 지 44년, 2003년 7월 ‘복원 사업’에 들어간 지 2년여 만이다. 물길이 열린 청계천은 종로구 세종로 동아미디어센터(동아일보사) 앞에서 성동구 마장동 신답철교까지 5.84km. 근대화에 피와 살을 빼앗긴 청계천이 반백 년 만에 우리 곁으로 되돌아온 것이다.

물길의 들머리-청계광장-는 서울의 랜드마크가 될 것으로 보인다. 청계천이 시작하는 곳에 있는 폭포는 청량제 같다. 청색, 녹색, 백색의 조명이 나오는 분수와 폭포가 연출하는 야경은 호사스럽기까지 하다. 맑게 굽이치는 물길이 만든 바람은 늦더위를 날려버린다. 종로구 서린동 SK빌딩에서 일하는 김기영(40) 씨는 “사무실에서 내다보는 풍경이 아늑하다”면서 “물길을 제대로 내 서울에 명소가 생겼다”고 말했다.

가장 상류에 있는 모전교를 지나니 1910년 종로-남대문 전차선로 복선화 공사로 묻힌 지 95년 만에 다시 선 광통교가 들어온다. 광통교 다음은 광교, 그리고 장통교다. 장통교 부근에 조성된 길이 186m의 ‘정조대왕능행반차도(陵幸班次圖)’는 세계에서 가장 긴 도자 벽화란다. 관수교, 배오개다리, 새벽다리, 나래교, 버들다리…. 이름만큼이나 색다른 청계천의 다리는 한강의 무뚝뚝한 ‘거더교’에선 느낄 수 없는 ‘낭만’이 있다.

청계천 복원은 세계에서 유래를 찾기 어려운 환경 프로젝트다. 비가 내리면 한강에서 잉어, 메기, 버들치가 거슬러 올라온다. 흰뺨검둥오리와 백로는 청계천 하류의 손님이 된 지 오래다. 신답철교 부근에선 아이들이 벌써부터 텀벙텀벙 물놀이를 즐긴다. 청계천은 친환경 서울의 들머리다. 일본 요미우리신문은 “영화 이외의 한류(韓流)에도 주목하자”며 청계천의 환경을 소개하기도 했다.

그러나 역사 복원은 시원치 않다. 황평우 문화연대 문화유산위원회 위원장은 “ 복원이라는 서울시의 주장은 터무니없다. 청계천에 ‘재건’이라는 이름을 붙일 수 있을지언정 ‘복원’이라고 칭해서는 안 된다”고 꼬집었다(상자 기사 참조). ‘흐르는 청계천’은, ‘복원’이 아니라 탈근대적인 생태적 공간을 ‘건설’한 것이라고 봐야 할 듯싶다. 근대화의 콘크리트를 깨고, 포스트모던한 공간을 새로 만들었다는 얘기다.

조선시대 청계천은 잔치마당이었다. ‘백성’들은 청계천에서 연을 날렸고, 정월 대보름이면 개천의 다리를 오가며 노는 ‘다리밟기(답교놀이)’를 즐겼다. “답교는 주로 큰 광통교와 작은 광통교, 수표교에서 가장 성했다. 인산인해를 이룬 군중은 퉁소를 불고 북을 치며 야단법석이었다(동국세시기, 1849). 근대화의 회색빛을 날려버린 청계천에선 10월1일부터 다시 축제가 이어진다.