3년 차 직장인 A씨의 말이다. 최저임금도 오르고 연봉도 올랐는데 월 실수령액이 크게 늘지 않은 직장인이 의외로 많아 보인다. 왜 그럴까.

A씨는 입사 후 지금까지 말 그대로 일에 묻혀 살았다. 중학생 때부터 장래희망이던 업계에 들어갔으니 열의가 체력을 앞섰다. 자발적 야근은 물론, 주말까지 일을 놓지 않았다. 노력한 만큼 보상도 따르는 것 같았다. 회사는 해마다 평균 4~5%씩 연봉을 인상해줬고, A씨는 높은 업무 성과로 동료들에 비해 연봉이 빨리 올랐다. 입사할 때 연봉은 4100만 원가량이었지만 지금은 4800만 원 정도다.

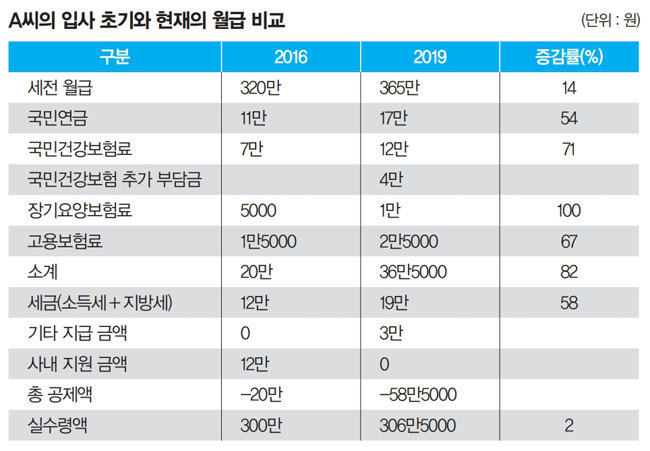

하지만 월 실수령액으로 따져보니 3년 전에 비해 6만 원 늘어난 것에 그쳤다. 먼저 소득세와 주민세 등 세금이 오르는 것은 당연했다. 당초 15%였던 세율이 24%로 인상됐다. 여기에 국민건강보험료율이 올랐다. 국민건강보험료율은 2017년 6.12%에서 2018년 6.24%, 2019년 6.46%로 상승했다. 국민건강보험료율이 오르면 따라 오르는 것이 장기요양보험료율이다. 국민건강보험이 전 국민을 대상으로 하는 보험이라면, 장기요양보험은 만 65세 이상 노인의 복지를 위해 보험료를 걷는 것이다. 내는 액수는 국민건강보험에 비해 훨씬 적지만 증가율은 가팔랐다. 장기요양보험료율은 2017년 국민건강보험료의 6.55%에서 2018년에는 7.38%, 올해는 8.51%가 됐다. 따라서 올해 연봉 4000만 원인 직장인이 매달 내는 국민건강보험료는 10만4430원, 장기요양보험료는 8880원으로 총 11만3310원이다. 하지만 2016년에는 국민건강보험료 9만9000원, 장기요양보험료 6500원 선으로 총 10만5500원이었다. 국민건강보험료와 장기요양보험료를 합하면 3년 사이 7.4% 늘어난 셈이다.

직장인은 소득이 늘어나면 국민건강보험료가 누진세처럼 불어난다. 올해 기준 인당 월평균 14만6000원을 더 냈다. 국민건강보험료는 매년 4월 지난해 소득 변동을 확인해 정산한다. 소득이 올랐으면 소득에서 추가로 보험료를 더 내고, 반대로 소득이 줄었으면 돌려받는다.

국민부담률 10년 만에 최대 폭 상승

3년이 지난 A씨의 월 실수령액은 306만 원가량이다. 세전 월급은 365만 원으로 약 14% 올랐다. 매달 인상분은 40만 원을 훌쩍 넘는다. 하지만 그만큼 공제 내역이 많다. 4대 보험료는 총 36만5000원 선으로 16만 원 정도 증가했다. 4대 보험 증가율은 82%로, 월급 인상률을 크게 앞지른다. 여기에다 국민건강보험 조정분이 5개월간 매달 4만 원가량씩 추가로 빠져나간다. 소득세와 주민세는 총 19만 원. 세금과 4대 보험료를 합하면 세전 월급에서 빠져나간 돈이 3년 전에 비해 28만 원가량 늘었다.

여기에다 이제는 야근해도 더는 택시비를 받지 못한다. A씨는 “관리자급보다 실무자에게 일이 몰려 입사 2~5년 차는 보통 주 1~2회 자정까지 야근을 하게 된다. 문제는 이 야근을 전부 인정해버리면 주52시간을 넘길 수 있다. 결국 밤 11시가 되면 회사 전등이 꺼져 일을 싸들고 집으로 가 야근을 한다”고 밝혔다. A씨는 또 노동조합과 팀 내 회비로 월 3만 원씩 낸다. 3년 전에는 신입사원이라 내지 않던 돈이다. 결국 세전 월급이 45만 원 올라도 실수령액은 6만 원가량 늘어나는 데 그친 것이다.

국민부담률은 2008~2012년에는 감세정책이 시행돼 오히려 점차 낮아졌지만, 2014년 이후로는 줄곧 올랐다. 2013년 23.1%에서 2014~2016년 23.4%, 23.7%, 24.7%로 소폭 상승했지만, 현 정부에서 그 증가세가 두드러진다. 2017년 25.4%로 시작해 지난해에는 26.8%에 달했다.

하지만 한국의 조세 및 사회보장기금 부담은 여전히 경제협력개발기구(OECD) 평균에 비해 낮은 편이다. OECD 평균 국민부담률은 2017년 34.2%를 기록했다. 주요 국가보다 국민부담률은 낮지만, 부담이 늘어나는 속도는 빨랐다. OECD 평균 국민부담률은 2012년부터 2015년까지 33%대를 횡보했다. 2016년 34%에서 2017년 34.2%로 소폭 올랐다. 5년간 총 1.2%p 오른 셈이다. 같은 기간 한국은 국민부담률이 2.3%p 상승했다.

국민부담률이 빠르게 오른 것은 지난해 세금이 늘었기 때문이다. 지난해 총 조세 수입은 역대 최대 수준인 377조9000억 원을 기록했다. 일각에서는 살림살이가 나아졌으니 세금이 늘어난 것 아니냐는 지적도 있다. 실제로 대한민국 가계 및 기업의 총소득은 크게 늘어났다. 하지만 근로소득은 크게 증가하지 않았다.

직장인 지갑 앞으로 더 얇아져

![[뉴스1]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5d/68/83/e8/5d6883e81b61d2738de6.jpg)

[뉴스1]

내 노력의 대가는 어디에?

![시민단체들이 8월 13일 정부세종청사 기획재정부 앞에서 ‘건강보험 재정, 국고지원 정상화 및 확대 쟁취를 위한 결의대회’를 가졌다. [뉴스1]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5d/68/83/bb/5d6883bb257cd2738de6.jpg)

시민단체들이 8월 13일 정부세종청사 기획재정부 앞에서 ‘건강보험 재정, 국고지원 정상화 및 확대 쟁취를 위한 결의대회’를 가졌다. [뉴스1]

고용노동부도 실업급여를 높인다. 고용보험의 실업급여 보험료율을 현행 1.3%에서 연말까지는 1.6%로 올릴 계획이다. 국민건강보험료도 여지없이 올라 올해 6.46%에서 내년에는 6.67%가 된다. 해당 안이 전부 통과된다면 직장인(4대 보험 중 산재보험을 제외한 3개는 회사와 근로자가 절반씩 부담)의 4대 보험료율은 올해 8.380%에서 내년 9.635%로 1.255%p 인상된다.

서울 여의도에서 만난 대기업 직장인 김모(27·여) 씨는 “2년째 실급여가 제자리걸음 수준이지만, 친구들에게 고민을 털어놓기 힘들다. 대기업 사원이 배부른 소리하느냐는 핀잔이 돌아오기 때문이다. 더 좋은 회사에 들어가려고 몇 년씩 공부하고, 입사한 뒤에도 야근을 불사하며 성과를 내려 애썼던 노력의 대가는 어디로 갔나 싶다”며 답답한 심경을 털어놓았다.

![[영상] “달러 수급 불균형 더 심화… <br>대비 안 하면 자신만 손해”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/52/0d/26/69520d26165ea0a0a0a.png)