테오도르 제리코의 ‘엡섬 더비’(1821). 이 그림이 유명한 이유 중 하나는 말들이 이런 모습으로 달리지 않기 때문이다. 고속촬영 기술이 발달한 이후에야 말이 질주하는 순간의 실제 다리 모양을 볼 수 있게 됐다.

그뿐인가. 모기는 외부 에너지와 정보를 모으고 다른 모기의 도움도 받아 자식 모기까지 만들어낸다. 모기만이 아니다. 눈을 돌려 주변을 보라. 어디를 봐도 경이롭지 않은 생명현상은 없다. 모기가 이처럼 위대하니 만물의 영장이라는 사람, 사람의 몸에서도 정보처리를 담당하는 기관인 뇌의 경이로움은 말로 다 설명하기 힘들 정도다.

약 1000억 개 신경세포

한 사람 한 사람의 뇌 안에는 태양계가 속한 우리 은하를 이루는 별의 수와 같은 약 1000억 개의 신경세포가 있다. 이 수많은 신경세포가 전기신호 형태로 서로 정보를 주고받으면서, 어떤 때는 어둠 속에서 반짝반짝 빛을 내는 반딧불이처럼, 어떤 때는 장엄한 불꽃을 이루는 폭죽처럼 각종 패턴을 쉼 없이 만들어내고 있다. 이 글을 쓰고 있는 필자의 머릿속, 그리고 지금 이 글을 읽는 독자의 머릿속에서도 말이다.

사람의 뇌는 우주에서 가장 효율적이고 우수한 정보처리 기관이어서 개선의 여지가 없다는 얘기를 들어본 독자도 있을 것이다. 정말 그럴까. 김빠지게도 ‘결코 아니다’가 정답이다. 사람의 뇌는 길고 긴 진화 과정을 통해 만들어진 것이지, 이리 재보고 저리 재보며 가능한 모든 구조를 비교한 다음 최적화된 형태로 설계된 것이 결코 아니다.

사람 뇌는 깊숙한 안쪽부터 바깥쪽까지 마치 아이스크림콘을 한 주걱 한 주걱 쌓아 올리듯 진화한 결과물이다(‘우연한 마음’ 참조/ 데이비드 J. 린든 지음/ 김한영 옮김). 이와 관련해 필자가 책에서 흥미롭게 읽은 내용 중 하나는 눈이 먼 사람이 무엇인가를 보는 것을 뜻하는 ‘맹시’(blindsight) 현상이다. 눈을 통해 들어오는 정보는 눈 반대쪽인 뒤통수에 있는 뇌의 시각피질 영역에서 주로 처리된다. 뇌의 이 부분이 손상되면 눈은 멀쩡해도 사물을 제대로 보지 못한다.

그런데 이런 환자 중 어렴풋이 사물을 인식하는 이가 있다. 이것이 바로 맹시인데, 이런 현상이 가능한 이유는 우리 뇌 안쪽 깊숙한 곳에 자리한 중뇌에 원시적인 시각중추가 있기 때문이다. 즉 인간의 뇌는 파충류의 뇌를 보전한 상태에서 그 위에 포유류의 고위 시각중추가 생긴 형태인 것이다. 대뇌피질의 고위 시각중추가 고장 나도 뇌의 깊숙한 안쪽에 자리한, 우리 선조가 원시 파충류였을 때 만들어진 시각중추를 이용해 어렴풋하게 볼 수 있다는 말이다.

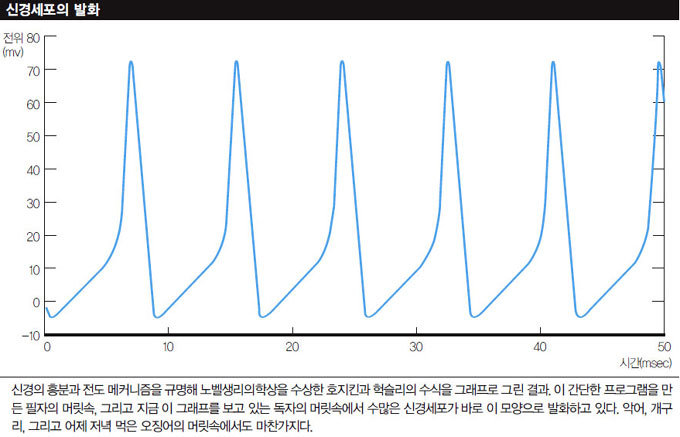

이처럼 구조적인 면에서 효율적이지 못한 사람의 뇌는 그 작동 방식도 최적화돼 있지 않다. 한 개의 신경세포가 갑자기 세포 밖보다 전압이 높아지는 상태가 되는 현상을 ‘발화’한다고 한다. 신경세포 사이의 정보 전달은 이처럼 발화한 전기신호 펄스의 형태를 띤다. 하나의 신경세포에 연결된 다른 신경세포 중 충분히 많은 수가 발화하면 그 정보를 입력으로 받아들인 신경세포도 발화한다.

무척이나 변덕스러운 모습

문제는 이 과정이 도대체 신뢰할 수 없다는 점이다. 같은 정보가 전달돼도 한 신경세포가 어떤 때는 발화하기도 하고, 또 어떤 때는 아무 일 없이 얌전히 있기도 한다. 컴퓨터 프로그램을 실행했더니 어떤 때는 계산을 하고 어떤 때는 안 하기도 하고, 또 계산할 때마다 답이 다른, 그런 경우를 본 적 있는가.

그런데 사람 신경세포 하나하나는 컴퓨터 작동에 비해 무척 변덕스러워 확실하게 작동하는 일이 없다. ‘만물의 영장’이라 부르는 사람 뇌 속 신경세포의 기본구조와 작동방식은 이미 6억 년 전 만들어져 꼬물꼬물 기어가는 벌레의 신경세포와 큰 차이가 없다. 작동시간 또한 답답할 정도로 느려 터졌다.

필자가 중국 여행에서 찍은 열차 안 속도 표시판 사진. 눈으로는 아래쪽 사진처럼 보였던 표시판을 셔터 속도 200분의 1초로 찍자 위 사진처럼 글자들이 깨졌다. 아래 사진은 100분의 1초로 찍은 것. 필자의 눈이 정보를 처리하는 시간은 적어도 200분의 1초보다 길다는 것을 알 수 있다.

시각정보 처리의 시간적 제약을 보여주는 다른 예를 살펴보자. 위의 사진은 필자가 중국 여행 중 열차 안에서 찍은 것이다. 열차 속도를 보여주는 표시판을 육안으로 봤을 때는 아래쪽 사진처럼 명확히 보였는데 갖고 있던 카메라를 이용해 200분의 1초 셔터 속도로 사진을 찍으니 위쪽 사진처럼 보였다. 셔터 속도를 늘려 100분의 1초로 찍으니 이제 육안으로 본 것처럼 글자가 명확히 나타났다. 즉 필자의 눈이 시각정보를 처리하는 빠르기는 200분의 1초보다 많이 느리다는 뜻이다.

우리는 모두 별의 먼지

테오드르 제리코의 그림 ‘엡섬 더비’는 고속 촬영 사진술이 발전하기 전 말이 이렇게 달리겠거니 하고 화가가 상상해서 그린 것이다. 화가에게는 미안한 얘기지만 이 그림이 유명한 이유는 실제 말이 그림처럼 달리지 않기 때문이다. 질주하는 말의 실제 다리 모양을 정확히 보기엔 사람의 시각정보 처리 시간은 너무 느리고, 따라서 우리는 고속촬영 사진술이 발전한 다음에야 달리는 말의 실제 다리 모양을 볼 수 있게 됐다.

우리 모두의 머릿속에는 파충류가 산다. 이런 깨침은 필자 같은 과학자로 하여금 생명현상의 심오함을 오히려 더 경이로운 마음으로 성찰하게 한다. 우리 몸을 이루는 무거운 원소들이 먼 과거의 초신성 폭발로부터 만들어졌으니 우리 모두는 별의 아이들이라는 깨달음처럼 말이다.

여름 밤하늘을 수놓는 은하수의 별빛이 얼마나 먼 거리를 달려왔는지 아는 것은 그 엄청난 거리를 상상하는 것만으로도 등골이 오싹해지는 경이로움을 여전히 필자에게 제공한다. 그리고 그렇게 먼 거리를 달려온 빛이 어떤 과정을 통해 내 눈의 수정체를 통과하고 망막에 도달해 시각세포를 자극하며, 또 그렇게 만들어진 전기자극이 전달돼 내 머릿속 수많은 신경세포가 멋지게 발화해 불꽃놀이의 향연을 만드는지를 아는 것은, 정말 멋지고 경이로운 일이다.

우리는 별의 먼지다. 우리는 ‘우리는 별의 먼지’라는 것을 자각하는 별의 먼지다. 우리는 또, 한 사람 한 사람의 머릿속에 파충류가 산다는 것, 그리고 어제 저녁 먹은 오징어의 신경세포가 내 머릿속 신경세포와 별로 다를 게 없다는 사실을 알아낸 뇌를 갖고 있다. 이런 깨달음에 경이로움을 느낄 수 있는 뇌를 가지고 있는 것은 또 얼마나 경이로운 일인가.