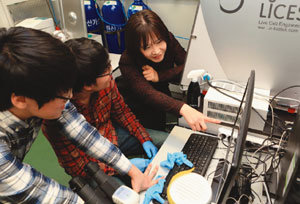

김필남 KAIST 교수(왼쪽에서 세 번째)와 대학원생들. 김 교수의 연구실에 여학생이 많은 건 그를 롤모델로 여기는 여학생이 많이 지원해서다.

단발머리의 김필남 교수는 기자를 만난 게 좀 쑥스러운 듯 보였다. 여대생처럼 풋풋한 얼굴로 “제가 드릴 말씀이 있을까요” 하고 몇 번이나 물었다. 하지만 2012년 33세에 KAIST(한국과학기술원) 교수로 임용된 그는 오늘 많은 이가 주목하는 젊은 과학자 가운데 한 명이다. 대학원 시절인 2008년 한국연구재단이 지정하는 ‘BK21 영 브레인’으로 뽑혔고, 2011년엔 ‘대통령 박사후과정 펠로십’에 선정돼 1억5000만 원을 받았다. 정부가 젊은 인재를 미래의 노벨상 후보자로 육성하겠다며 만든 지원 프로그램이다.

딸부잣집 셋째 딸

김필남 KAIST 교수가 ‘BiMiL(비밀)’이라고 이름 붙인 연구실에서 제자들의 연구를 살펴보고 있다.

출발은 빠르지 않았다고 했다. 어릴 때부터 수학과 과학에 재능을 보였지만 다른 과목에는 별다른 관심이 없었기 때문이다. 공부를 잘하긴 했으나 빼어난 수준은 아니었다. 주위에 ‘공부하라’고 강요하는 사람도 없었다. 김 교수는 “내 이름이 ‘필남’인 건 아들 귀한 집안에서 셋째 딸로 태어나서다. 어머니는 다섯째에야 비로소 아들을 보셨는데 그런 상황에서 누가 나한테 큰 관심을 뒀겠느냐”며 웃었다. 그 덕에 김 교수는 마음껏 뛰놀며 어린 시절을 보냈다고 한다. 경북대 환경공학과에 진학했을 때 꿈은 과학교사가 되는 것이었다.

“‘과학을 좋아하니까 선생님을 하면 되겠다’는 정도의 막연한 생각이었죠. 그런데 교생실습을 나가 보니 아이들을 가르치는 건 예상과 다른 일이더군요. 교사가 되면 별로 행복할 것 같지 않다고 어렴풋이 생각할 무렵, 다른 기회가 왔어요.”

막 개교한 광주과학기술원(GIST)이 대학생들에게 연구실 생활을 경험할 수 있는 프로그램을 제공한 것. 김 교수는 4학년 2학기 때 3개월을 지금은 작고한 이규원 GIST 교수의 연구실에서 보냈다. 그곳에서 분진에 대해 연구하며 ‘공부를 계속하고 싶다’는 새로운 꿈을 갖게 됐고, 대학원 진학을 결심했다. 최만수 서울대 기계공학과 교수가 당시 진행하던 분진 포집에 대한 연구가 그의 관심을 끌었기 때문이다.

그러나 서울대 대학원에서 김 교수의 삶은 또 한 번 전기를 맞는다. 기계공학과에 막 연구실을 꾸린 신진학자 고(故) 서갑양 교수를 만난 것이다. 학부에서 화학공학을 전공하고 융합연구에 발을 들인 서 교수는 당시 화학과 기계, 바이오를 넘나드는 분야를 연구하고 있었다. 이 주제가 묘하게 호기심을 자극했다. 도전해보고 싶었지만, 선뜻 뛰어들기엔 ‘내가 잘할 수 있을까’ 하는 불안감이 컸다.

“혼자 고민하다 이미 지도교수로 정해져 있던 최 교수님을 찾아뵈었어요. 솔직한 마음을 털어놓자 교수님이 ‘수학 1등을 하는 사람은 문학 1등도 할 수 있는 거다’라고 말씀해주셨죠.”

김 교수는 이 말을 ‘어떤 분야를 공부하느냐보다 중요한 건 어떤 태도를 갖는가다’라는 뜻으로 이해했다. ‘정말 공부를 하고 싶고 그것에 열정을 다할 준비가 됐다면 학부에서 무엇을 전공했는지, 지금까지 관심을 둔 분야가 무엇이었는지가 무슨 상관이냐’라는 조언으로 받아들인 것이다. 다행히 김 교수는 ‘열정을 다할 준비’가 돼 있었다. 그는 “일찍부터 공부에만 매달렸던 아이들은 정작 자신의 공부를 시작해야 할 시점에 지치는 경우가 있다. 나는 뒤늦게 공부의 재미를 깨닫고 스스로 원해서 시작한 터라 연구실 생활이 무척 재미있었다. 두려움 없이 새로운 분야를 선택하기로 했다”고 밝혔다.

환경공학에서 뇌공학까지

“여기 제 팔을 보세요. 이 근육의 움직임은 기계공학으로 재현할 수 있겠죠. 하지만 한 걸음 더 들어가 이 움직임을 만드는 힘은 어떻게 설명하나요. 우리가 섭취한 음식이 에너지를 만들어내는 과정을 이해하려면 화학공학적 지식이 필요해요. 뇌가 에너지를 이용해 팔을 움직이도록 명령하는 시스템은 전기적인 작용이고요.”

김 교수는 대학원 시절 서갑양 교수의 연구실에서 바로 이 융합의 조류를 접했고, 푹 빠져들었다. 세상의 비밀을 하나하나 알아나가는 게 좋아 아무리 공부해도 지치지 않았다고 한다. 어린 시절 마음껏 뛰어놀며 길러놓은 체력도 연구에 도움이 됐다. 새벽 6시 반에 일어나 다음 날 새벽 2, 3시까지 연구실에 있어도 피곤하지 않을 정도였다. 김 교수는 석사 2년 차이던 2005년 서 교수와 함께 학회지에 논문을 게재하면서 스스로 진짜 ‘과학자’가 됐음을 느꼈다고 했다. 그리고 이후 10년간 쉴 새 없이 내달려 왔다. 앞으로의 목표도 지금처럼 연구를 계속하며 평생 과학자로 사는 것이다.

“버트런드 러셀의 ‘행복의 정복’에 이런 구절이 있어요. ‘오늘날 사회에서 상당히 학식을 갖춘 사람들 중 가장 행복하게 살고 있는 이들은 바로 과학자들이다. 과학자들은 자신의 일에서 행복을 느낀다.’ 이 책을 읽으며 정말 무릎을 쳤죠. 제가 궁금한 것을 알아나갈 수 있고, 그것을 통해 세상에 기여도 할 수 있다는 게 얼마나 기쁜지 모릅니다.”

그의 바람은 제자들에게도 이 기쁨과 보람을 전해주는 것이다. 그래서 더 많은 이와 함께 더 많은 세상의 비밀을 풀어가고 싶다고 한다. 마침 그의 KAIST 연구실 이름도 ‘BiMiL (Biomimetic Microsystems Laboratory·비밀)’이다. 이곳에서 김 교수가 어떤 새로운 연구를 쏟아낼지 궁금해진다.

![[영상] “달러 투자는 가격 예측 빗나가도 이득… <br>달러 보유하는 것만으로도 방어 효과”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/699bae1b11add2738e25.jpg)

![[영상] AI 반려로봇 88만 원… <br>마트에서 스마트폰 사듯 로봇 쇼핑한다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/8e/b9/cf/698eb9cf1c04a0a0a0a.jpg)