![[GETTYIMAGES]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/63/60/63/1d/6360631d1797d2738276.jpg)

[GETTYIMAGES]

신흥국 통화도 아닌 선진국의 통화가치가 이렇게 급락한 것을 어떻게 설명할 수 있을까. 국내총생산(GDP) 기준으로 일본은 미국, 중국 다음으로 경제 규모가 큰 국가다. 해외에 투자한 순자산(정부, 기업, 개인이 가진 해외 자산에서 외국인이 보유한 일본 자산을 차감한 자산)이 2021년 말 기준으로 약 411조 엔(약 3960조 원)에 육박하며, 외환보유액도 중국에 이어 두 번째로 많다(2022년 8월 말 기준 일본 외환보유액은 1조3000억 달러·약 1854조 원).

시장은 이미 엔화 하락에 베팅

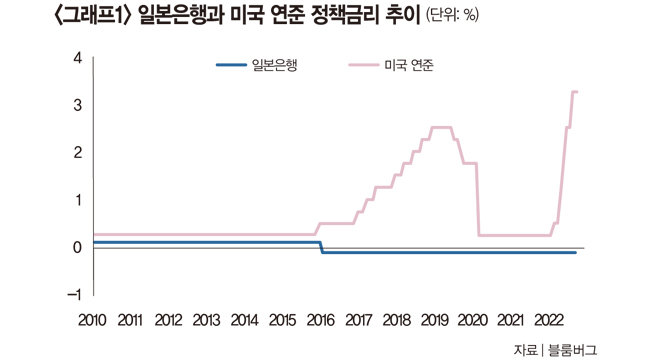

이처럼 각종 경제지표를 살펴보면 일본은 여전히 선진국 톱티어 국가에 속하며, 이 국가의 통화인 엔화는 안전자산 지위를 부여받아 마땅하다. 그런데 오늘날 엔화는 왜 안전자산이 아니라 위험자산으로 인식되고 있을까. 일단 그 원인은 글로벌 달러화 초강세, 일본은행(BOJ)의 정책 불확실성, 심리 등 3가지로 분석할 수 있다.

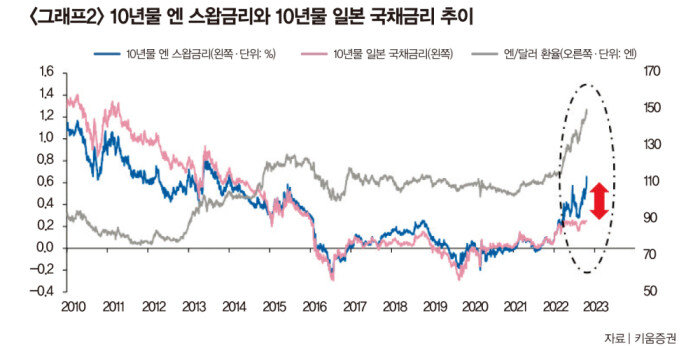

자국 통화가 가파르게 급락하면 해당 나라 중앙은행은 정책 변화에 나서는 경향이 있다. 하지만 일본은행은 긴축에 나서는 여느 중앙은행들과 달리 완화 정책을 고수하고 있다. 물론 10월 21일 밤 일본은행이 약 300억 달러(약 42조8040억 원) 규모의 달러화, 미국채를 일시에 매도하는 개입을 하면서 150엔이 넘던 엔화는 순식간에 147엔으로 하락했다. 외환시장에서는 150엔 선을 최후 저지선으로 인식했던 만큼 일본은행 역시 이를 좌시할 수 없어 행동에 나선 것으로 보인다. 하지만 10월 25일 현재 엔화가 다시 150엔 선을 향해 올라가는 모습을 볼 때 일본은행의 한밤중 기습(?) 효과는 오래가지 못하는 듯하다. 아마도 외환시장을 포함해 전반적인 시장 참여자들이 일본은행에 원하는 바는 통화정책의 큰 틀을 바꾸는 일인 것 같다.

외환위기 최악 시나리오지만

현재 일본에서도 금리인상을 통해 자국통화 가치 하락, 수입물가 급등에 대처해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 일본의 9월 소비자물가상승률은 전년 동월 대비 3.0%로 집계되며 31년 만에 가장 높은 수치를 기록했다. 이쯤 되면 일본이 드디어 장기 디플레이션에서 탈출한 것이라고 볼 수 있지만, 실상을 들여다보면 우크라이나발(發) 위기와 엔화 가치 급락이 에너지, 원자재, 음식료 등 관련 품목들의 수입 물가상승을 유발하면서 일본 내수 경제에 부담이 되는 실정이다. 그럼에도 일본 정부나 일본은행은 큰 폭의 정책 변화에 신중한 입장을 보이고 있다. 과도한 환율 쏠림 현상을 지적하면서 추가 개입만 암시했을 뿐이다.물론 최근에 했던 것처럼 서프라이즈성 개입을 통해 엔화의 과도한 약세 현상을 중간 중간 제어할 수는 있겠지만, 이들에게도 외환보유액이라는 실탄은 무한하지 않다. 또 이미 수많은 시장 참여자 사이에서 일본은행이 정책 변화에 나서지 않는 이상 엔화 약세 추세를 막을 수 없다는 심리적 공감대가 형성되고 있는 만큼 엔화 약세는 쉽게 꺾이지 않을 것으로 보인다.

이 때문에 일각에서는 일본발 아시아 외환위기가 발생할 것이라는 주장도 제기된다. 선진국 통화인 일본의 통화가치가 급락하는데 한국이나 베트남, 인도 같은 다른 아시아 국가의 통화가치가 버틸 수 있겠느냐는 주장이다. 특히 달러화 표시로 부채를 발행한 신흥국, 아시아 국가들은 현 상황을 버티기 어려울 수 있다. 물론 어디까지나 최악의 시나리오일 뿐이지만, 현재 전 세계 외환시장 불안의 중심에 놓인 것이 엔화라는 사실에는 변함이 없다. 일본은행은 금리를 인상하거나 YCC 정책을 포기해 시장의 손을 들어줄까. 아니면 내수 물가상승에도 국가 부채 부담 등을 우려해 완화 스탠스를 고수할까. 현재로서는 그들이 어떤 선택을 내릴지 예측이 불가능하다. 당분간 미 연준의 정책 불확실성뿐 아니라, 일본은행의 정책 불확실성도 시장의 불안 요인으로 작용할 가능성이 크다.