운보 김기창은 한국화단의 거목이자, 세계 미술계에서도 인정받는 거장이다. 파리의 유네스코 본부에는 피카소, 헨리 무어, 살바도르 달리의 걸작들과 나란히 운보 김기창의 ‘무락도’(無樂圖)가 상설 전시되어 있다. 한 시대를 대표하는 예술가와 동시대를 살면서 그의 일상적인 삶과 예술적인 성과물을 볼 수 있었던 것은 우리에게 큰 행운이고 즐거움이었다. 그가 떠나고 없는 빈자리는 그래서 더 크고 허전하다.

전 국립박물관장 최순우씨의 말대로 김기창은 “의지의 작가요 정열의 뭉치”였다. 베토벤과 고흐는 말년에 청력을 잃었지만 그는 불과 여섯 살 때 청력을 잃었다. 그 후 먹과의 대화를 통해 수십 년 동안 예술작업을 해오면서 그는 또 하나의 귀를 얻었다. 그 귀는 위대한 예술의 세계를 향해 열려 있는 운보만의 귀였다.

‘전통의 현대적 접목’ 위대한 화가

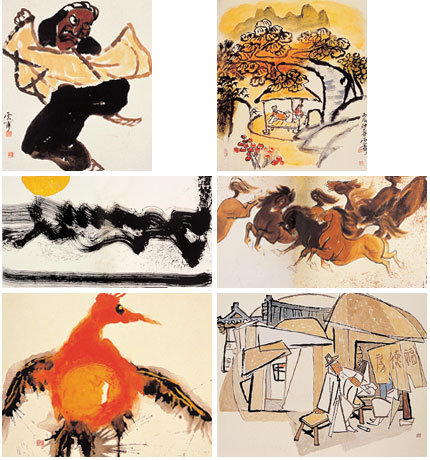

운보의 끊임없는 모색과 실험은 한국화를 고루한 형식주의에서 벗어나 새로운 궤도에 올려놓은 것으로 평가받고 있다. 한국화의 현대화된 모습은 50년대 초반 ‘구멍가게’ ‘타작마당’ ‘복덕방’ 등의 작품에서 드러나고, 그 후에도 해체와 종합을 시도해 50년대 후반에는 ‘군마’ ‘투우’ 시리즈를 통해 폭발하는 내면의 에너지와 거대한 힘의 소용돌이를 응결해 ‘힘’의 미학을 선보였다.

70년대 초에 나타난 ‘바보산수’ ‘바보화조’는 조선시대의 민화를 현대적으로 재해석한 것으로 전통 계승의 가장 큰 성과로 평가받고 있다. 일련의 작품에서 드러나는 해학 넘치는 내용과 치기만만한 건강한 미의식은 우리 고유의 소박한 미의 전형을 현대적으로 재창출함으로써 그의 예술세계 중 절정을 이룬다. 경희대 최병식 교수(미술평론가)는 “운보의 ‘바보산수’에는 평소 그가 꿈꾸어오던 일탈의 세계관이 반영되어 있으며, 우리 현대미술사에서 극히 중요한 의미를 지니는 ‘전통의 현대적 접목’이라는 가치가 살아 있다”고 말한다.

불멸의 예술혼을 불태우는 한편 따스한 정감과 인정으로 세상을 대했던 그를 두고 지인들은 ‘천연기념물적인 바보같은 인간’으로 기억한다. 이제 그의 너털웃음은 볼 수 없지만 바보산수의 화폭에서는 여전히 힘찬 생명이 살아 움직이고 있다.