![턱 아래 커다란 육종이 생긴 라듐 걸(왼쪽)과 ‘라듐 걸스’ 표지. [사진 제공 · 사일런스북]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5b/07/96/73/5b0796730008d2738de6.jpg)

턱 아래 커다란 육종이 생긴 라듐 걸(왼쪽)과 ‘라듐 걸스’ 표지. [사진 제공 · 사일런스북]

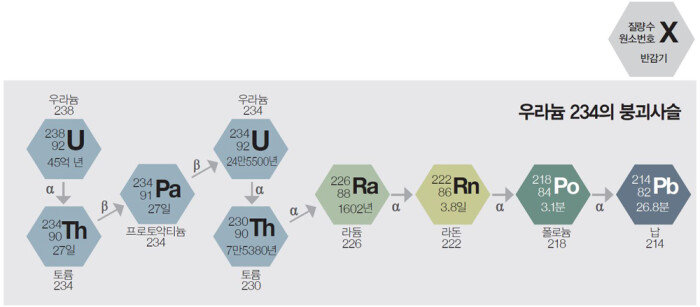

방사성원소는 시간이 지나면 핵이 붕괴하면서 알파선, 베타선 같은 방사선을 배출한 뒤 ‘붕괴물질(decay product)’이라는 새로운 원소로 바뀐다. 이를 ‘딸 생성물(daughter product)’이라고도 부른다. 붕괴물질 생성은 한 번에 그치지 않고 여러 단계에 걸쳐 이뤄질 때가 많은데 이를 ‘붕괴사슬(decay chain)’이라 한다.

라듐이 폴로늄이 되기 전 방사성 기체를 방출하는데 이게 라돈이다. 따라서 라돈은 라듐의 딸인 셈이다. 라돈의 어머니 라듐은 방사성물질의 위험성을 인류에게 처음 각인시킨 물질이다. 4월 국내 출간된 영국 작가 케이트 모어의 논픽션 ‘라듐 걸스’(사일런스북)에는 20세기 초 인류를 매혹했던 방사성물질이 히브리성경(구약) 요한묵시록에 등장하는 ‘창백한 말을 탄 기수’임을 경고한 카나리아들의 이야기가 상세히 담겼다.

라듐은 어둠 속에서 푸르스름한 빛을 발하는 뚜렷한 형광성으로 사람들을 매료했다. 그래서 라듐을 섞어 넣은 도료로 야광시계나 야광조종판을 만드는 사업이 20세기 초 붐을 이뤘다. 1916년 미국 뉴저지주 뉴어크(1년 뒤 오렌지카운티로 이사)에 들어선 ‘라듐 루미너스 머티리얼스 코퍼레이션’(훗날 USRC)의 도장공장은 수백 명의 여공을 고용해 시계판과 조종판에 라듐 성분을 섞은 야광페인트 ‘언다크(undark)’를 칠하는 작업으로 떼돈을 벌었다. 사업이 번창하자 ‘라듐 다이얼사’라는 경쟁사가 세운 도장공장이 1922년 미국 일리노이주 오타와에 들어서 역시 수백 명의 여공을 고용해 같은 작업을 했다.

취업 당시 열세 살부터 스물여덟 살 사이던 이들 여공은 당시 여성으로선 최고 수입을 자랑했다. 게다가 작업을 끝내고 퇴근할 때 옷과 피부에 묻은 라듐으로 인한 ‘자체 발광 효과’로 천사 같다는 찬사를 듣기 바빴다.

사람들로부터 ‘라듐 걸스’로 불리던 이들에게 한 가지 찝찝한 게 있었는데, 작은 시계 숫자에 페인트칠을 할 때 붓끝을 입에 넣어 뾰족하게 만드는 ‘립 포인팅’을 해야 한다는 점이었다.

해당 기업들은 무해성을 강조했다. 라듐이 경이로운 약품이기에 만지거나 먹는 것이 오히려 건강에 도움이 된다고 주장했다. 당시 라듐은 암세포 파괴 효과(오늘날의 방사선 치료)가 알려지면서 만병통치약 대접을 받고 있었다. 라듐 버터, 라듐 우유, 라듐 치약, 라듐 립스틱은 물론 부잣집에만 설치 가능했던 고가의 라듐 정수기까지 팔리고 있었으니 무리가 아니었다. 당시 라듐의 g당 가격은 12만 달러(2017년 가치로 230만 달러·약 24억8000만 원)로 세상에서 가장 비싼 물질이었다.

하지만 ‘언다크’를 발명한 오스트리아 출신 과학자이자 라듐 루미너스의 공동창업자인 사빈 폰 소초기는 라듐 때문에 왼쪽 집게손가락 끝을 절단했기에 그 위험성을 알고 있었다. 그래서 그의 실험실 남성 근로자에겐 납을 댄 앞치마와 라듐 관을 취급할 때 사용하도록 상아 핀셋이 제공됐다.

하지만 도장작업을 하는 여공들에겐 아무런 주의조치가 취해지지 않았다. 공장에서 한 여공이 립 포인팅을 하는 것을 우연히 본 소초기 사장이 “그러지 마라”고 딱 한 번 개인적 경고를 준 게 다였다고 한다.

그로 인해 라듐페인트를 손톱이나 이에 발라 밤에 빛나는 모습을 연출한 라듐 걸까지 등장하게 됐다. 그 부작용이 포착되기 시작한 것은 10년이 채 걸리지 않았다. 1923년부터 의문의 병에 걸려 죽는 젊은 여공들이 생겨났다. 이가 빠지고 잇몸이 무너져 아래턱이 통째로 빠지는가 하면, 다리뼈가 으스러지고 뼈와 연골, 근육 등의 결합조직에 육종이란 암세포가 퍼져나간 끝에 비참하게 죽어갔다.

방사능 위험성을 온몸으로 고발

이들 여공을 개별적 환자로 진찰한 의사들은 원인을 찾지 못했다. 인 중독이라거나 매독 같은 성병 때문이라는 엉터리 진단이 속출했다. 하지만 동료들의 죽음에 공통된 원인이 있다고 생각한 여공들이 문제를 제기하기 시작했다. USRC와 라듐 다이얼사는 라듐이 원인일 수 있음을 뒤늦게 깨달았지만 이를 은폐하고 증거 조작까지 벌였다. 결국 1925년 2월 시작된 소송전은 39년 10월 최종 승리로 마감되기까지 14년의 세월이 걸렸다. 그동안 끔찍한 고통 속에 숨진 라듐 걸스의 수는 50명을 넘어섰다.라듐 걸스를 통해 방사능의 위험성이 비로소 널리 알려졌다. 라듐 걸스의 최종 승리가 확정되기 50일 전 제2차 세계대전이 발발했다. 그리고 그해 시작된 세계 최초 핵무기 개발계획인 ‘맨해튼 프로젝트’에 참여한 화학자 글렌 시보그는 언론에 보도됐던 라듐 걸스를 떠올리고 플루토늄 역시 비슷한 위험성을 지녔다고 직감했다. 조사 결과 플루토늄의 방사능에 노출되면 라듐처럼 뼈에 안착된다는 것이 밝혀졌고 프로젝트 종사자 전원에게 엄격한 안전지침이 내려졌다. 미국 원자력에너지위원회(AEC)는 “도장공들 덕분에 맨해튼 프로젝트에 참여한 수천 명의 노동자가 위험에 노출되는 것을 피할 수 있었다”며 “도장공들은 그 무엇과도 비교할 수 없는 소중한 것을 남겼다”고 밝혔다.

라듐을 처음 발견한 퀴리 부부 역시 ‘라듐의 저주’를 비켜가지 못했다. 남편 피에르는 1903년 영국왕립학회 강연에서 소매를 걷어 화상 흉터를 보여주며 “라듐이 중추신경에 작용하면 마비나 죽음을 초래할지 모른다”고 경고했다. 실제 퀴리 부부는 이해 노벨물리학상 시상식에 참석하지 못했는데 방사능 중독으로 건강이 악화됐기 때문이다. 피에르는 1906년 마차에 치여 죽었고, 아내 마리는 방사능 과다노출로 인한 백내장으로 네 번이나 수술받은 뒤 시력을 거의 잃은 상태에서 1934년 백혈병에 걸려 숨졌다. 그들의 딸 이렌 졸리오퀴리도 방사능 연구로 노벨화학상을 받았으나 역시 방사능 과다노출에 따른 결핵과 백혈병으로 고생하다 59세에 숨을 거뒀다.