영국이 록 종주국이라는 사실은 굳이 말할 필요도 없다. 비틀스를 비롯한 ‘브리티시 인베이전’ 주역들은 제2차 세계대전의 참상에서 벗어나지 못한 영국을 다시 흥미로운 나라로 되돌려놓았다. 영국을 세계에서 가장 핫한 음악 생산지로 격상했다. 총으로도 칼로도 이루지 못한 ‘침공’(인베이전)이 음악에 의해 세계를 향해 이뤄진 것이다. 그 후예가 1990년대에, 2000년대에, 그리고 지금까지 ‘믿고 쓰는 영국산’이라는 꼬리표를 달고 세계 음악팬의 귀를 공략한다. 생각해보자. 그 뿌리는 어디일까. 깊이 생각할 필요도 없다. 라이브클럽이다. 미래의 오아시스를, 콜드플레이를 꿈꾸는 청년들이 합주실에서 악기라는 칼을 갈고닦아 클럽 무대에 첫발을 내딛는다. 미숙하지만 재능 있는 친구는 경력을 통해 그 미숙함을 덮는다. 재능이 많지 않지만 근성 있는 친구는 클럽에서 아직 깨어나지 않은 재능을 개화한다. 그렇게 클럽을 거쳐 앨범 데뷔를 한, 그중에서도 성공한 밴드의 음악만 대서양을 건너 우리에게 전해진다. 제아무리 거칠고 혹은 날것의 에너지를 가진 밴드라 할지라도 일련의 과정을 거치는 동안 다듬어지는 것이다.

10월 1일 밤 10시, 클럽 프리버드에서 열리는 브리티시 나이트에는 셰필드, 뉴캐슬, 브라이턴 등 영국 각지에서 이제 이름을 알리기 시작한 신예 다섯 개 팀이 같은 날 무대에 선다. 음악의 스펙트럼은 실로 넓다. 그들의 음악을 설명할 형용사가 다양하다는 얘기다. 몽롱하거나 직설적이거나 강렬하거나. 하지만 공통된 단어가 하나 있다. 독창적이다. 날것 그대로의, 음악 산업의 마사지가 가미되지 않은 개성의 소유자들이다. 열매가 되기 훨씬 이전의 알곡들이다.

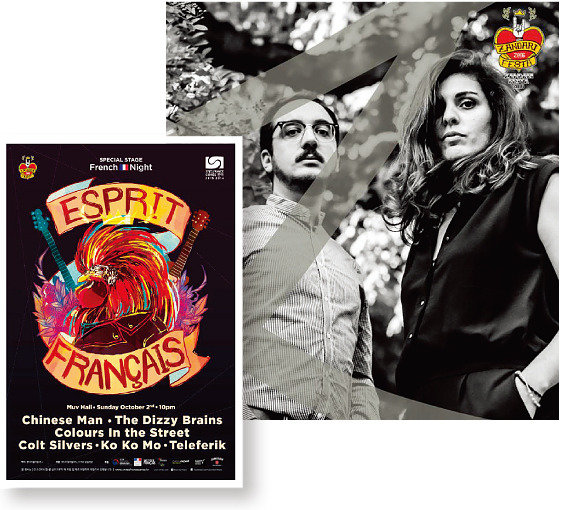

다음 날 같은 시간, 같은 장소에서는 프렌치 나이트가 열린다. 솔직히 말하건대 프랑스 음악에 대해서는 에디트 피아프로 대표되는 샹송 아니면 다프트 펑크, 에어 등 일렉트로닉이 거의 전부라고 생각했다. 하지만 프렌치 나이트에 참가할 팀들의 음악을 사운드클라우드로 찾아들으며 놀랐다. 프랑스 록도 이렇게나 다양하다는 사실에 말이다. 프랑스에 갔을 때 라이브클럽을 찾을 생각을 하지 않았던 언젠가의 내가 미울 정도였다. 과연 문화 선진국이라 부르는 나라의 음악이란 트렌드뿐 아니라 스타일도 다양한 법이라는 깨달음을 얻었다.

브리티시 나이트가 익숙한 것의 새로운 미래라면 프렌치 나이트는 선입견을 부수고 그 자리에 새로운 멋을 채울 절호의 기회다. 장담할 수 있다. 올해 잔다리에서 괜히 야심작으로 내세운 기획이 아니다. 날이면 날마다 오는 이벤트가 아니다. 영국과 프랑스의 신진 세력이 서는 무대를 보며, 나는 낯선 도시의 밤을 다시 한 번 떠올릴 것이다. 그들이 홍대 앞 술집에서 새로 만난 한국 친구들과 술잔을 주고받을 때, 나는 과거의 소심함을 지우고 그들과 말을 섞고 싶어질 것 같다. 당신도 부디 동참하기를.