“처음 한국에 왔을 때 식당에서 사람들이 서로 계산하겠다며 싸우는 걸 보고 깜짝 놀랐어요. 큰소리 내고, 계산대 앞에서 몸싸움하고, 심지어 서로 지갑을 빼앗기까지 하는 모습을 그때까지 본 적이 없거든요. 그 후로 오랫동안 한국에서 지내며 한 사람이 전체 밥값을 다 계산하는 게 한국 문화의 일부분이라는 사실을 알았죠.”

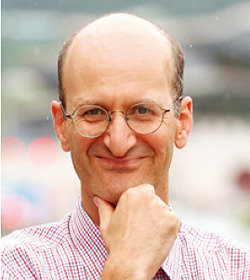

1976년 처음 한국을 찾았을 때를 떠올리며 마르틴 프로스트 전 프랑스 파리7대학 교수는 가볍게 웃음 지었다. 프랑스 태생인 그는 당시 일본 유학 중 한국을 여행하는 참이었다고 했다. 프랑스 정부 장학생으로 일본행 비행기에 오른 그의 삶은 이 여행으로 완전히 다른 방향을 향하게 됐다. 한국의 매력에 빠져 한국어와 한국 문화를 공부하기로 마음먹은 것이다. 이후 그는 한국인과 결혼했고, 83년 프랑스인 최초로 파리7대학 한국학과 교수가 됐으며, 콜레주 드 프랑스 한국학연구소장 등을 역임했다. 외규장각 의궤 반환에 기여한 공로로 대한민국 국적도 받았다. 현재 파리7대학에서 은퇴한 뒤 서울에 머물고 있는 프로스트 교수는 유창한 한국어로 “돌아보면 처음 나를 깜짝 놀라게 했던 그 계산 문화가 한국을 더 특별하게 느끼는 계기가 됐다”고 회고했다.

1976년 처음 한국을 찾았을 때를 떠올리며 마르틴 프로스트 전 프랑스 파리7대학 교수는 가볍게 웃음 지었다. 프랑스 태생인 그는 당시 일본 유학 중 한국을 여행하는 참이었다고 했다. 프랑스 정부 장학생으로 일본행 비행기에 오른 그의 삶은 이 여행으로 완전히 다른 방향을 향하게 됐다. 한국의 매력에 빠져 한국어와 한국 문화를 공부하기로 마음먹은 것이다. 이후 그는 한국인과 결혼했고, 83년 프랑스인 최초로 파리7대학 한국학과 교수가 됐으며, 콜레주 드 프랑스 한국학연구소장 등을 역임했다. 외규장각 의궤 반환에 기여한 공로로 대한민국 국적도 받았다. 현재 파리7대학에서 은퇴한 뒤 서울에 머물고 있는 프로스트 교수는 유창한 한국어로 “돌아보면 처음 나를 깜짝 놀라게 했던 그 계산 문화가 한국을 더 특별하게 느끼는 계기가 됐다”고 회고했다.

“친구는 나중에 또 만나잖아요. 지금 내가 돈을 내도 상대방이 양심이 있으면 서로 자연스럽게 돌아가며 계산하게 되죠. 한자리에서 밥값을 딱 나눠 내는 것보다 그런 방식이 훨씬 멋있다고 생각해요. 나이 많은 사람이 밥을 사는 것에 대해서도, 저는 그 사람이 아무 기대 없이 정말 좋은 마음으로 베푸는 거라는 점에서 무척 아름다운 문화라고 생각합니다.”

“제가 선임자로서 밥값을 다 내는 거죠. 우리는 둘 다 한국 문화를 사랑하니까, 절대 그에게 밥값을 낼 기회를 주지 않을 거예요.”

프로스트 교수의 말이다. 이처럼 예외적으로 한국식 계산 문화를 알고 실천하는 외국인도 있긴 하다. 그러나 여전히 많은 외국인에게 이런 방식은 생소할 수 있다. 외국인을 위한 한국 여행안내서 ‘인사이트 가이드 : 한국(Insight Guides: South Korea)’ 예절 항목을 보면 ‘식사를 한 뒤엔 그룹에서 가장 나이 많은 사람이 계산서를 집는 게 한국의 관습이다(당신은 친구만 잘 고르면 공짜로 밥을 먹고 음료를 마실 수 있다!)’라는 대목이 있다. 영국 런던대 소아스(SOAS) 한국학과의 연재훈 교수 등이 펴낸 책 ‘컴플리트 코리안(Complete Korean)’에도 ‘한국에서는 보통 초청자나 연장자, 혹은 지위가 가장 높은 한 사람(the most senior figure-in age or status)이 식대를 전부 계산한다. 모두를 위해 밥값을 내는 것은 시니어의 일로 여겨지기 때문에 당신은 절대 한국인에게 그들의 문화 전통을 깨도록 강요해서는 안 된다. 모든 사람은 시니어가 되고, 끝내는 모든 것이 공평해진다!’고 적혀 있다.

보데인 왈라반 성균관대 교수도 이런 한국식 계산 문화를 잘 이해하는 외국인 가운데 한 명이다. 네덜란드 레이던대 일본학과 재학 중 한국에 대해 알게 되면서 진로를 바꾼 그는 1970년대 서울에 머물며 무속신앙을 연구했고, 이후 네덜란드로 돌아가 레이던대에서 한국학 강의를 맡았다. 유럽한국학협회 결성을 주도해 두 차례 회장을 지내기도 했다. 레이던대에서 퇴임한 후 2012년 내한해 4년째 한국에 머물고 있는 왈라반 교수는 “‘더치페이’라는 말 때문에 네덜란드 사람이 굉장히 계산적일 것이라는 인식이 있는데, 사실 그 말은 17~18세기 영국과 네덜란드의 전쟁이 끊이지 않을 때 영국인이 네덜란드인을 모욕하려고 만든 것”이라며 “진짜 네덜란드 사람은 그렇게 철저히 더치페이를 하지 않는다”고 입을 열었다.

보데인 왈라반 성균관대 교수도 이런 한국식 계산 문화를 잘 이해하는 외국인 가운데 한 명이다. 네덜란드 레이던대 일본학과 재학 중 한국에 대해 알게 되면서 진로를 바꾼 그는 1970년대 서울에 머물며 무속신앙을 연구했고, 이후 네덜란드로 돌아가 레이던대에서 한국학 강의를 맡았다. 유럽한국학협회 결성을 주도해 두 차례 회장을 지내기도 했다. 레이던대에서 퇴임한 후 2012년 내한해 4년째 한국에 머물고 있는 왈라반 교수는 “‘더치페이’라는 말 때문에 네덜란드 사람이 굉장히 계산적일 것이라는 인식이 있는데, 사실 그 말은 17~18세기 영국과 네덜란드의 전쟁이 끊이지 않을 때 영국인이 네덜란드인을 모욕하려고 만든 것”이라며 “진짜 네덜란드 사람은 그렇게 철저히 더치페이를 하지 않는다”고 입을 열었다.

“물론 한국처럼 ‘형이 동생을 위해 음식 값을 다 내는 문화’가 있는 건 아니지만요.”

왈라반 교수의 말이다. ‘형이 동생을 위하는 것’은 그가 한국식 계산 문화에 대해 이야기하면서 여러 번 반복한 표현이다. 한국어를 편하게 구사하는 왈라반 교수는 “스스로 원하지 않는데 위치 때문에 어쩔 수 없이 밥값을 내야 한다면 문제다. 사회적 신분 차이로 밥값을 내는 사람이 정해지는 것도 민주주의에 맞지 않는다. 하지만 일반적으로 한국에서는 나이 많은 사람이 인정으로 지갑을 여는 것처럼 보인다. 그것은 좋은 문화라고 생각한다”고 밝혔다. 또 “같은 유교문화권이라도 중국인을 보면 열 살, 스무 살 차이가 나는 사람까지 ‘친구’라고 부른다. 그런데 한국은 나이를 기준 삼아 위아래를 가르는 풍토가 특히 강하다. 그것이 윗사람이 밥값을 전부 내는 한국식 계산 방식에 영향을 미친 것 같다”고 평하기도 했다.

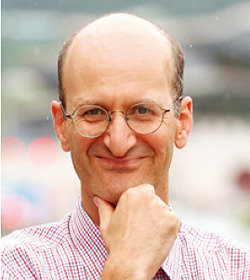

2007년부터 9년째 한국에 살고 있는 미국인 이매뉴얼 패스트라이시 경희대 교수는 한국식 계산 방법에서 개선할 점을 지적했다. 미국 예일대에서 중문학을 전공하고, 일본 도쿄대 비교문화학 석사, 미국 하버드대 동아시아언어문화학 박사학위를 받은 그는 박사과정 중이던 1994년 서울대 중문과에 연구생으로 오면서 한국과 처음 인연을 맺었다. 패스트라이시 교수는 개인 경험임을 전제한 뒤 “일본 유학 시절에는 교수가 초대한 자리에서도 밥값을 냈다. 교수가 좀 더 많은 비용을 부담하기는 했지만, 학생 몫도 있었다. 중국은 지역마다 분위기가 다소 달랐다. 시안에서는 초청자가 음식 값을 다 내는 경우가 많았고, 베이징 같은 대도시에서는 참석자들이 분담해 지불했다”고 소개했다.

2007년부터 9년째 한국에 살고 있는 미국인 이매뉴얼 패스트라이시 경희대 교수는 한국식 계산 방법에서 개선할 점을 지적했다. 미국 예일대에서 중문학을 전공하고, 일본 도쿄대 비교문화학 석사, 미국 하버드대 동아시아언어문화학 박사학위를 받은 그는 박사과정 중이던 1994년 서울대 중문과에 연구생으로 오면서 한국과 처음 인연을 맺었다. 패스트라이시 교수는 개인 경험임을 전제한 뒤 “일본 유학 시절에는 교수가 초대한 자리에서도 밥값을 냈다. 교수가 좀 더 많은 비용을 부담하기는 했지만, 학생 몫도 있었다. 중국은 지역마다 분위기가 다소 달랐다. 시안에서는 초청자가 음식 값을 다 내는 경우가 많았고, 베이징 같은 대도시에서는 참석자들이 분담해 지불했다”고 소개했다.

“그런데 한국은 누군가 한 사람이 밥값을 내는 분위기라, 처음 왔을 때는 계산을 누가 하는 건가 밥 먹을 때마다 헷갈렸어요. 지금은 많이 익숙해졌고, 제가 연장자로서 밥값을 내는 일도 많아졌죠.”

패스트라이시 교수의 말이다. 한국어를 능숙하게 구사하는 그는 2013년 한국 선비정신과 예학, 풍수 등을 소개한 책 ‘한국인만 모르는 다른 대한민국’을 펴낼 만큼 한국 문화에도 정통하다. 한국인 아내와 결혼한 뒤 장인이 지어준 이름 ‘이만열’을 즐겨 사용하는 ‘준한국인’이기도 하다. 그가 꼬집은 한국식 계산 문화의 문제점은 때때로 정이 없는 상태에서도 밥값이 오간다는 점이다. “주미한국대사관 등에서 일할 때 보니, 고위직이 식당에 갔다가 우연히 하급자를 만나면 그쪽 테이블의 음식 값까지 전부 계산하더라. 자기가 모르는 사람이 동석해도 마찬가지다. 다른 나라에서는 있을 수 없는 일”이라는 것이다.

“한국식 계산 문화가 아름다운 건 그 안에 다른 사람에게 따뜻한 밥 한 끼를 아무 대가 없이 대접하는 한국인의 정이 담겨 있기 때문이에요. 그런 마음 없이 모르는 사람의 음식 값을 내거나 대가를 바라고 식대를 지불하는 건 한국식 계산이라고 볼 수 없습니다.”

패스트라이시 교수의 말이다.

“친구는 나중에 또 만나잖아요. 지금 내가 돈을 내도 상대방이 양심이 있으면 서로 자연스럽게 돌아가며 계산하게 되죠. 한자리에서 밥값을 딱 나눠 내는 것보다 그런 방식이 훨씬 멋있다고 생각해요. 나이 많은 사람이 밥을 사는 것에 대해서도, 저는 그 사람이 아무 기대 없이 정말 좋은 마음으로 베푸는 거라는 점에서 무척 아름다운 문화라고 생각합니다.”

“형이 동생 위해 밥값 내는 문화”

프로스트 교수의 의견이다. 그는 “사실 나는 프랑스 사람들이 다 같이 밥을 먹고도 각자 자기가 시킨 음식 값만 딱 잘라 지불하는 게 그리 마음에 들지 않는다. 정이 없는 것 같다”며 웃은 뒤 “조만간 콜레주 드 프랑스 한국학연구소장인 알랭 들리센 박사가 한국에 온다. 그도 나도 프랑스인이지만 밥값 계산은 한국식으로 할 것”이라고 말했다.“제가 선임자로서 밥값을 다 내는 거죠. 우리는 둘 다 한국 문화를 사랑하니까, 절대 그에게 밥값을 낼 기회를 주지 않을 거예요.”

프로스트 교수의 말이다. 이처럼 예외적으로 한국식 계산 문화를 알고 실천하는 외국인도 있긴 하다. 그러나 여전히 많은 외국인에게 이런 방식은 생소할 수 있다. 외국인을 위한 한국 여행안내서 ‘인사이트 가이드 : 한국(Insight Guides: South Korea)’ 예절 항목을 보면 ‘식사를 한 뒤엔 그룹에서 가장 나이 많은 사람이 계산서를 집는 게 한국의 관습이다(당신은 친구만 잘 고르면 공짜로 밥을 먹고 음료를 마실 수 있다!)’라는 대목이 있다. 영국 런던대 소아스(SOAS) 한국학과의 연재훈 교수 등이 펴낸 책 ‘컴플리트 코리안(Complete Korean)’에도 ‘한국에서는 보통 초청자나 연장자, 혹은 지위가 가장 높은 한 사람(the most senior figure-in age or status)이 식대를 전부 계산한다. 모두를 위해 밥값을 내는 것은 시니어의 일로 여겨지기 때문에 당신은 절대 한국인에게 그들의 문화 전통을 깨도록 강요해서는 안 된다. 모든 사람은 시니어가 되고, 끝내는 모든 것이 공평해진다!’고 적혀 있다.

“물론 한국처럼 ‘형이 동생을 위해 음식 값을 다 내는 문화’가 있는 건 아니지만요.”

왈라반 교수의 말이다. ‘형이 동생을 위하는 것’은 그가 한국식 계산 문화에 대해 이야기하면서 여러 번 반복한 표현이다. 한국어를 편하게 구사하는 왈라반 교수는 “스스로 원하지 않는데 위치 때문에 어쩔 수 없이 밥값을 내야 한다면 문제다. 사회적 신분 차이로 밥값을 내는 사람이 정해지는 것도 민주주의에 맞지 않는다. 하지만 일반적으로 한국에서는 나이 많은 사람이 인정으로 지갑을 여는 것처럼 보인다. 그것은 좋은 문화라고 생각한다”고 밝혔다. 또 “같은 유교문화권이라도 중국인을 보면 열 살, 스무 살 차이가 나는 사람까지 ‘친구’라고 부른다. 그런데 한국은 나이를 기준 삼아 위아래를 가르는 풍토가 특히 강하다. 그것이 윗사람이 밥값을 전부 내는 한국식 계산 방식에 영향을 미친 것 같다”고 평하기도 했다.

“모르는 사람 밥값을 왜 내나?”

“그런데 한국은 누군가 한 사람이 밥값을 내는 분위기라, 처음 왔을 때는 계산을 누가 하는 건가 밥 먹을 때마다 헷갈렸어요. 지금은 많이 익숙해졌고, 제가 연장자로서 밥값을 내는 일도 많아졌죠.”

패스트라이시 교수의 말이다. 한국어를 능숙하게 구사하는 그는 2013년 한국 선비정신과 예학, 풍수 등을 소개한 책 ‘한국인만 모르는 다른 대한민국’을 펴낼 만큼 한국 문화에도 정통하다. 한국인 아내와 결혼한 뒤 장인이 지어준 이름 ‘이만열’을 즐겨 사용하는 ‘준한국인’이기도 하다. 그가 꼬집은 한국식 계산 문화의 문제점은 때때로 정이 없는 상태에서도 밥값이 오간다는 점이다. “주미한국대사관 등에서 일할 때 보니, 고위직이 식당에 갔다가 우연히 하급자를 만나면 그쪽 테이블의 음식 값까지 전부 계산하더라. 자기가 모르는 사람이 동석해도 마찬가지다. 다른 나라에서는 있을 수 없는 일”이라는 것이다.

“한국식 계산 문화가 아름다운 건 그 안에 다른 사람에게 따뜻한 밥 한 끼를 아무 대가 없이 대접하는 한국인의 정이 담겨 있기 때문이에요. 그런 마음 없이 모르는 사람의 음식 값을 내거나 대가를 바라고 식대를 지불하는 건 한국식 계산이라고 볼 수 없습니다.”

패스트라이시 교수의 말이다.