히치콕에 대한 고정관념을 바꾸는 데 결정적 구실을 한 인물이 프랑수아 트뤼포다. 당시 프랑스 누벨바그의 주인공으로 등장한 신예 감독 트뤼포는 히치콕을 향한 자신의 흠모와 평가를 전 세계에 알리려는 야심찬 계획을 세운다. 그는 1962년 약 일주일간 할리우드에 머물며 매일 오전 9시부터 6시까지 히치콕과 마라톤 인터뷰를 했다. 이 인터뷰 결과물이 지금은 영화 관련 도서의 고전이 된 ‘히치콕 트뤼포’다(1966·우리나라에는 ‘히치콕과의 대화’라는 제목으로 번역 출간됐다).

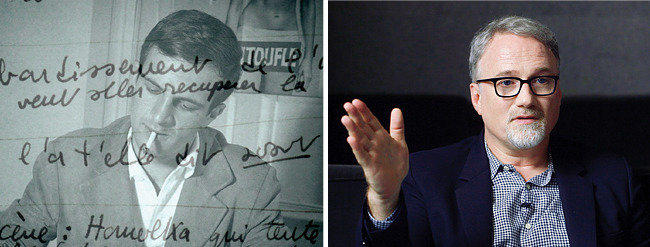

미국의 유명 영화비평가 켄트 존스가 만든 다큐멘터리 영화 ‘히치콕 트뤼포’(2015)는 이 책에 대한 헌사다. 존스가 선택한 방식은 작가라고 부를 만한 10명의 현역 감독을 인터뷰해 그들에게 이 책의 의미를 묻는 것이다. 데이비드 핀처, 웨스 앤더슨, 리처드 링클레이터 등 미국 감독 7명, 올리비에 아사야스 등 프랑스 감독 2명, 그리고 일본 감독 구로사와 기요시가 이 인터뷰에 참여했다. 참가자 10명의 면면 자체가 대단히 흥미롭다. 이들이 작가를 대표한다고는 말할 수 없지만, 히치콕과의 관계로 범위를 좁히면 설득력 있는 명단이기 때문이다.

“하도 많이 읽는 바람에 해져서 책이 종이 묶음이 됐다.”(웨스 앤더슨) “감독을 할 수 있다는 용기를 줬다.”(마틴 스코세이지) 이처럼 감독들은 책 ‘히치콕 트뤼포’에 대한 흠모를 숨기지 않는다. 감독 10명이 강조하는 히치콕의 미덕이 서로 다른 점도 흥미롭지만, 더욱 눈길을 끄는 것은 같은 주제로 서로 다른 의견을 내놓는다는 점이다. 대표적인 게 히치콕의 배우관이다.

히치콕은 영화 촬영의 통제권을 독점했고, 영화의 전체적인 구조를 강조했다. 따라서 배우도 구조의 한 요소일 따름이었다. ‘나는 고백한다’(1953)를 찍을 때 히치콕은 주연 배우인 몽고메리 클리프트와 심한 갈등을 겪는다. 메소드 연기자인 클리프트는 감독의 통제에 순응하지 않았다. 얼마나 화가 났던지 히치콕은 인터뷰에서 배우들을 ‘소 떼(cattle)’라고 폄훼했다. 이에 대해 데이비드 핀처는 “구조를 지키려 했을 것”이라며 히치콕의 의견을 이해하려 한 반면, 리처드 링클레이터는 “배우들과 협업하지 못한 것은 그의 한계”라고 조심스럽게 비판한다. 말하자면 영화 ‘히치콕 트뤼포’는 마냥 히치콕 찬양으로만 나가지 않는다. 구로사와 기요시의 평가가 가장 설득력 있을 것 같다. “히치콕은 주류 영화의 중심이지만, 작가영화계에선 가장 변방의 인물이다.”