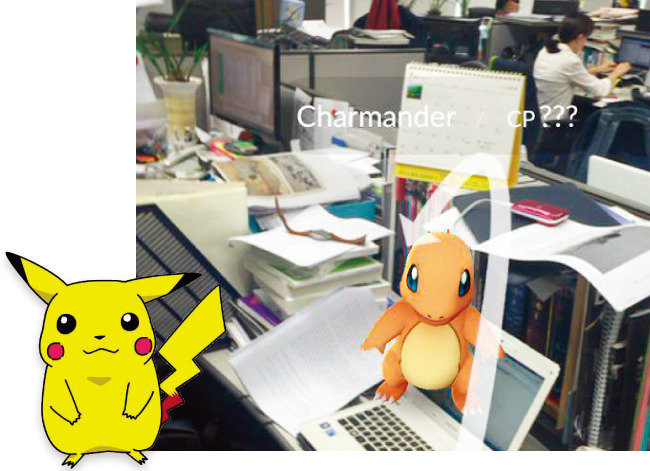

잘 알다시피 포켓몬고 열풍이 대단합니다. 포켓몬고와 관련해 수많은 매체에서 수많은 글이 나왔습니다. 관련 기업의 주가가 올랐다느니, 게임이 가능한 속초행 버스표가 동이 나고 관련 여행상품이 출시됐다느니 하는 현상 스케치뿐이 아닙니다. 포켓몬고의 성공 이유에 대한 분석도 차고 넘칩니다. 첨단기술을 바탕으로 한 증강현실(AR) 개념의 전략적 개가다, 온라인이 아니라 오프라인으로 사람들을 불러낸 개척정신의 성과다, 우리가 사는 세상 자체를 게임의 장으로 바꾼 상상력이 돋보인다, 탄탄한 구조를 갖춘 스토리텔링에 의한 캐릭터의 승리다 등등 많은 전문가가 포켓몬고의 인기를 다각도로 분석해 활자화했습니다.

하지만 과연 그게 포켓몬고 성공의 핵심일까요. 잘 알다시피 포켓몬고의 원류는 ‘포켓몬’입니다. 포켓몬은 1997년 일본에서 만든 애니메이션입니다. 99년 미국에서 개봉돼 이틀 만에 2500만 달러(약 277억 원)의 수입을 기록했던, 애니메이션계의 레전드지요. 한국 내 포켓몬의 인기 또한 가히 태풍급이었습니다. 자연스레 우리 업계의 분발을 촉구하는 목소리가 터져나왔습니다. 관련 업계에서 캐릭터를 활용한 만화나 게임 개발에 박차를 가한 배경입니다. 99년 12월 각계각층에서 새 천년 전략산업으로 캐릭터 분야를 육성하겠다는 소식도 들려왔습니다. 하지만 그 후 20년이 다 되도록 글로벌 차원에서 특기할 만한 성공 사례는 찾아보기 힘듭니다.

복병은 ‘강박’이었습니다. 만화나 게임을 만들더라도 뭔가 교육적 효과가 있어야 한다는 강박 말입니다. 이유는 간단합니다. 포켓몬의 어마어마한 인기 쓰나미에 대한, 당시 언론과 여론의 첫 반응은 ‘우려’였습니다. 동심을 해치고 폭력성을 조장한다는 비판의 목소리가 컸습니다. 우리가 ‘만화’를 바라보던 프레임이 딱 그랬습니다. 1990년대 초반만 해도 ‘TV 만화에 동심 멍든다’ 식의 기사 헤드라인이 우리에겐 일상이었습니다. 그러니 만화와 게임을 만드는 데도 재미는 뒷전이고 교육적 효과를 욱여넣은 겁니다. ‘학습용 만화’ ‘교육용 게임’이라는 어색한 조합의 문구가 나온 이유입니다.

좀 돌아왔습니다만, 제가 생각하는 열쇳말은 ‘재미’입니다. 언제부턴가 우리나라는 재미에 참 인색해졌습니다. ‘욕망을 거슬러 고통을 감수해야만 성공한다’는 이상한 공감대가 부지불식간에 형성됐습니다. 관건은 재미입니다. 내가 재미있으면 힘들어도 이겨낼 수 있습니다. 재미있기 때문입니다.

포켓몬고의 세계적 열풍도 본질은 기술이나 전략이 아닙니다. 그런 게임을 만들어낼 수 있느냐 없느냐는 어릴 때부터 그런 재미에 빠져 살 수 있었느냐 아니냐의 차이에서 비롯됩니다. 고기도 먹어본 사람이 먹는다고 했습니다. 게임을 해도 늘 그놈의 ‘교육적 효과’를 생각하는 사회에서는 결코 나올 수 없는 것이 포켓몬고입니다. 제2 포켓몬고를 만들자며 엉뚱한 데 열정을 쏟아부을 일이 아닙니다. 어린이는 오로지 교육의 대상이라는 생각. 이처럼 재미가 터부시되는 사회에서 창의문화가 싹트기를 바라는 건 참 뻔뻔스러운 기대다 싶습니다. 저부터 반성합니다. 궁서체를 걷어내고 더 재미있게 살아야겠습니다.

보통마케터 안병민 대표는 서울대 언론정보학과, 핀란드 알토대(옛 헬싱키경제대) 대학원 MBA를 마쳤다. ‘열린비즈랩’ 대표로 경영마케팅 연구· 강의와 자문, 집필 활동에 열심이다. 저서로 ‘마케팅 리스타트’ ‘경영일탈 정답은 많다’, 감수서로 ‘샤오미처럼’이 있다.