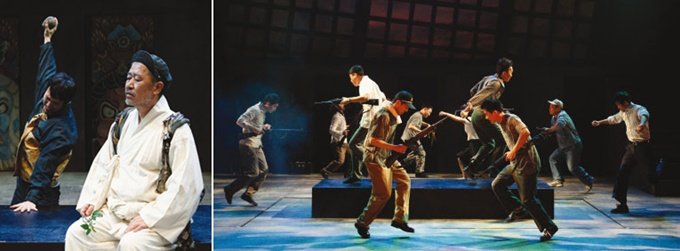

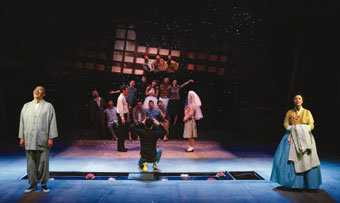

연극 ‘푸르른 날에’는 역사에 젊음을 빼앗긴 채 살아남은 사람들의 ‘오늘’을 이야기한다. 50대의 억척스러운 아줌마가 된 정혜와 스님이 된 민호. 지금이야 똥배도 나오고 트림도 ‘꺼억’ 소리 내어 하지만, 한때는 열렬히 사랑한 사이다. 1980년 봄, 민호는 도청사수대에 들어간 정혜의 동생을 구하려고 포위된 도청에 들어간다. 죽어가는 시민군을 뒤로하고 목숨을 구걸한 민호는 고문 후유증 탓에 정신이상을 겪다 결국 임신한 정혜를 남겨둔 채 불가에 귀의한다. 그렇게 ‘소리 없는 비명’ 같은 30년이 지난다.

서서히 잊히는 역사의 비극은 개인 삶에 크나큰 상흔을 남겼다. 실제 수많은 사람이 그 시대를 살았다는 이유만으로 죄인이 됐고, 남성과 여성으로서 누려야 할 당연한 기쁨을 포기했다. 여산 스님이 된 민호는 계속해서 과거를 부정한다. 그는 무대 가운데 자리한 기다란 다탁(茶卓)만큼 세상과 거리를 두고 도망친다.

하지만 결국 번뇌를 벗지 못한다. 그저 자신이 할 수 있는 일이라고는 명랑하고 바르게 자란 딸을 보며 허허 웃어버리는 것, 그리고 정혜에게 잘 우린 차 한 잔 권하는 것뿐임을 인정한다. “푸르른 날에는 그리운 사람을 그리워하자”는 노랫말처럼, 미치도록 아플 땐 아파해야 하는 것이다. 뻐꾹새처럼 제 자식을 다른 둥지에 맡기고 도망쳤던 민호는 30년 만에 돌아와 신부가 된 딸의 손을 잡는다. 그 화해의 순간, 뻐꾹뻐꾹 울음소리가 아름답게 울려 퍼진다.

![[영상] 멸종위기 야생 독수리에게 밥을… <br>파주 ‘독수리 식당’](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/5c/75/cc/695c75cc0d36a0a0a0a.png)