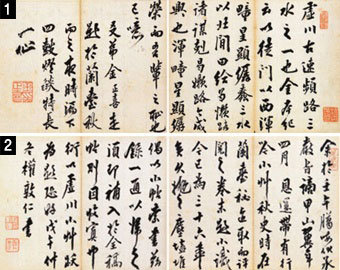

1 권돈인이 쓴 김정희의 가짜 ‘허천소초발’. 2 권돈인이 1858년에 쓴 ‘허천소초재발’.

‘명의살인’이 어찌 의술에만 있겠는가. 주의 깊게 우리 주변을 살펴보면 세상 어디에도 비슷한 일은 많다. 전문가, 학자라고 하는 사람이 자신만을 위해 믿고 따르는 사람들을 속이고 해를 끼치는 경우가 적지 않다. 잘못이 있더라도 모른 척하고 지나가면 끝이다. 지금만 모면하면 된다고 생각한다. 아는 이도 없고, 알아도 나서서 말하는 이도 없다. 피해는 고스란히 전문가, 학자를 맹신한 사람들의 몫이다.

추사체와 너무 다른 글씨

미술사에서도 마찬가지다. ‘미술사가’라는 사람이 쓴 책이나 기획한 전시에서 명품이라고 소개한 작품은 무조건 ‘진짜’로 여긴다. 누구도 그 안에 ‘가짜’가 있을 것이라고 생각지 못한다. 정작 눈앞에 가짜라는 사실이 빤히 보여도 절대 의심하지 않는다. 자신보다 전문가나 학자를 믿기 때문이다. 작품 진위는 누가 말했다고 정해지는 것이 아니다. ‘작품 진위의 사실’은 이미 작품과 함께 존재했다.

2006년 10월 서울 성북동 간송미술관 ‘추사 백오십주기 기념 특별전’에 전시된 추사 김정희(1786~1856)의 ‘허천소초발’(그림1)은 김정희가 아닌 이재 권돈인(1783~1859)의 글씨다. 이는 함께 전시됐던 권돈인이 1858년에 쓴 ‘허천소초재발’(그림2) 글씨와 똑같다. ‘그림1’이나 ‘그림2’는 권돈인이 1858년에 같이 쓴 것이다.

‘그림2’에 따르면 ‘그림1’은 김정희가 1823년에 썼다. 필자가 전시장에서 직접 보니, 두 작품은 무려 30여 년이라는 시간차가 있음에도 종이나 먹 색깔이 똑같았다. 있을 수 없는 일이다. 종이는 똑같아도 먹 색깔은 똑같기가 어렵다. 30여 년이 지나 똑같은 종이에 다시 똑같은 먹으로 썼다고 해도, 시간에 따른 종이나 먹의 변화로 글씨의 먹 색깔이 다르게 나타날 수밖에 없기 때문이다.

‘그림1’을 김정희가 1816년에 쓴 ‘이위정기’(그림3), 1823년에 쓴 ‘서독’(그림4)과 비교하면, 붓 놀리는 습관뿐 아니라 서명조차 다르다. 서명 ‘김정희’에서 가장 눈에 띄는 것은 ‘그림1’은 필획 하나하나가 매우 힘 있고 무거운 데 반해, ‘그림3’과 ‘그림4’는 붓의 탄력을 이용해 경쾌하게 썼다는 점이다.(그림5)

3 김정희가 1816년에 쓴 ‘이위정기’. 4 김정희가 1823년에 쓴 ‘서독’. 5 김정희 서명 비교.

수업 중 학생들이 “어떻게 영의정까지 지낸 권돈인이 그럴 수 있느냐” “권돈인도 명필인데 굳이 자신의 글씨를 김정희의 글씨로 둔갑시킬 필요가 있느냐”고 물었다. 21세기를 사는 우리로선 쉽게 이해되지 않는다. 분명한 것은 돈 때문은 아니었다. 옛날 선비가 생을 마감하기 전, 자신의 글을 정리하면서 일어난 일이었다. 권돈인은 이게 위조라고 생각지 않고, 친구가 자신에게 써준 30여 년 전 글을 다시 옮겨 적은 것으로 생각했을지도 모른다. 하지만 ‘金正喜印(김정희인)’이라는 인장까지 찍혀 있어 위조라는 생각을 지우기 어렵다.

6 오세창이 쓴 김정희의 가짜 ‘검가’. 7 김정희의 ‘진흥북수고경’ 탑본. 8 김정희의 ‘침계’. 9 오세창의 1924년 작품 ‘임상유명’. 10 오세창의 1946년 작품 ‘애호’.

‘그림6’을 김정희의 ‘정부인광산김씨지묘’ 탑본, 판각 현판 ‘시의정’, ‘진흥북수고경’ 탑본(그림7), ‘침계’(그림8) 등과 비교하면, 김정희의 예서 글씨와 닮은 점이 어디에도 없다. 이를 오세창의 1903년 작품 ‘여호’, 24년 작품 ‘임상유명’(그림9), 46년 작품 ‘애호’(그림10) 등과 비교해보면 하나같이 독특한 심미세계를 추구한 오세창의 작품이다. ‘그림6’ ‘그림9’ ‘그림10’의 필획 끝부분에는 공통적으로 독특한 필치가 보인다.

‘그림6’과 ‘그림10’에 쓴 ‘劍(칼)’이나 ‘虎(호랑이)’는 무인(武人)에 관한 글자다. 오세창은 ‘그림6’에서 칼을 가리켜 “장수 집안의 합당한 행동이며 나라를 일으키는 비결이다”라고 썼다. 오세창이 살았던 일제강점기는 총칼에 나라를 잃은 시대였지만, 김정희가 살던 시대는 그렇지 않다.

모든 것을 검증하라

당시 독보적인 감정가였던 오세창은 89세 때인 1952년 자신의 글씨를 김정희의 글씨로 둔갑시켰다. 본래 자기 작품에서 서명 부분을 잘라낸 후, 남은 종이를 옆에 붙여 ‘김정희 글씨’라고 썼다. 말년에 심리적 변화가 느껴지는 대목으로, 지극히 예외적인 일이다. 오세창이 한국미술사에 남긴 잘잘못은 하나하나 검증해나가야 한다.

학문의 권위는 ‘사실’이 가져야 한다. 사실을 말한 전문가가 가져서는 안 된다. 필자는 ‘작품감정론’ 수업시간에 작품 진위를 설명한 후 학생들에게 “아니다. 이동천이 틀렸다. 따져보자”고 말한다. 무엇이든 검증 대상이다. 필자도 예외일 수 없다. ‘나만의 정의’ 혹은 ‘우리만의 정의’가 아닌, 모두가 바라는 ‘정의로운 세상’을 만들고 싶다면 모든 것을 검증해야 한다. 검증되지 않은 작품은 어떤 것도 믿지 않는 자세가 미술품 감정의 첫걸음이다. 우리 후손에게 반드시 무너질 수밖에 없는 ‘가짜로 쌓은 한국미술사’를 물려줄 수는 없다.