현재 해경에서 보유하고 있는 한 대뿐인 챌린저 초계기.

그런데 정치인들이, 그것도 국민을 대표한다는 국회의원들이 그렇게 즐겨 하는 ‘여야 싸움’을 작파하고 정부 예산을 오히려 증액하며 일심동체로 이 테제를 적극 옹호한 일이 있었으니, 이름 하여 해양경찰청의 ‘독도 삼봉호 사건’이다. 이 사건은 발생 이유가 ‘너무 당연했기’ 때문에 당시 언론은 그에 대한 기록을 남기지 못했다. 그로 인해 이 일은 관계자 사이에서만 가장 화끈했던 여야 타협 사례로 남아 ‘전설’로 전해오고 있다.

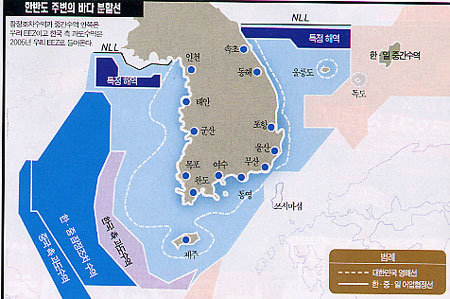

이야기는 일본 측 요구로 한일어업협정 개정이 제기된 1995년으로 거슬러 올라간다. 당시는 ‘200해리 배타적 경제수역(EEZ)’을 규정한 UN 해양법 협약이 발효된(94년) 다음이었다. 한·일 사이 동해의 최대 폭은 353해리에 불과해 EEZ를 그으면 중복수역이 존재한다. 따라서 한국과 일본이 EEZ를 긋는다면 중간선을 찾아내 EEZ 경계선을 그어야 했다.

문제는 고기가 한반도보다 일본열도 쪽에 더 많다는 점. 당연히 EEZ 경계선을 그으면 상대적으로 덕을 보는 것은 일본이었다. 따라서 일본은 경계선을 긋자고 성화를 부렸고, 한국은 묵묵부답의 ‘돌부처 작전’으로 나갔다. UN 해양법 협약이 발효되었더라도 그 전에 두 나라가 바다 경계선을 그어놓은 조약이 있으면, 그 조약은 UN 해양법 협약에 우선했기 때문이다.

독도 경비에 나선 5000t급 경비함 삼봉호

당시 두 나라 사이에는 65년 체결한 한일어업협정이 ‘쌩쌩히’ 살아 있었으므로 한국은 일본 측 요구에 적극 응할 이유가 없었다. 그러나 이 조약은 어느 한쪽이 폐지 의사를 통보하고 1년이 지나면 자동으로 무효가 된다는 약점을 안고 있었다(그 사이 개정하면 개정한 조약이 적용된다).

일본은 ‘못 참겠는지’ 한일어업협정 폐지를 통보하고, ‘독도는 일본 땅’이라는 구래의 주장을 들고 나왔다. 건들기만 하면 무조건 발끈하는 한국인의 ‘급소’를 찌른 것. 그리고 해상자위대의 전투함과 한국 해양경찰에 해당하는 해상보안청의 순시선을 번갈아 독도 주변에 보냈다.

한국은 이에 대해 해군 전투함을 보내 ‘맞장’을 떴는데, 그때마다 아주 창피한 사태가 벌어졌다. 해상자위대는 4000~5000t급 전투함을 투입하는데, 우리 해군이 가용할 수 있는 가장 큰 배는 1800t급이었다. 고등학생과 초등학생 차이라고나 할까.

미국 해안경비대가 도입한 CN-235와 일본 해상보안청이 사용하는 YS-11 초계기.(위부터)

동해는 파도가 높다. 날씨가 나빠 파고가 5~6m로 올라가는 황천(荒天) 1~2급 상황이 되면 조그만 우리 배는 감당하기 힘들 정도로 흔들린다. 그래도 ‘악으로 깡으로’ 버티다가 일본 배가 돌아서면 그제야 귀항하는데, 독도에서 동해항까지가 얼마나 먼가. 애국심 하나로 견디던 승조원들은 파김치가 돼 나가떨어지곤 했다.

당시 해경은 주목받지 못했으므로, 기획예산처는 많은 예산이 들어가는 해경의 큰 배 건조 계획을 허가하지 않았다. 이 소식이 입소문으로 알려지자 해경 관련 법안과 예산을 다루는 국회 농림해양수산위원회에서 김영진 당시 위원장이 “독도에서 일본 배에 맞설 만한 큰 배를 만들어주자”는 파격적인 제의를 내놓고 위원들이 만장일치로 동의해, 정부안에 없던 5000t급 경비함 건조 계획이 승인됐다(99년).

그 덕분에 2001년 7월20일 해경은 현대중공업에서 5000t급 경비함을 진수해, 2002년 2월부터는 이 배로 독도를 상시 경비했다. 독도가 조선시대엔 ‘삼봉도(三峰島)’로 불렸기에 이 배는 ‘삼봉호’로 명명됐는데, 이것이 국가 자존심 때문에 해경이 해군보다 먼저 5000t급 경비함을 보유한 내력이다(해군은 지난해 비로소 4500t급 구축함 KDX-Ⅱ를 갖게 되었다).

이 일을 계기로 해경은 대형 함 건조에 힘을 받아 현재 1000t급 이상 대형 함을 17척 갖게 됐고(일본은 52척), 2012년이면 30척으로 늘어날 예정이다. 해경은 대형 함 30척 정도의 세력이면 독도가 들어 있는 44만km2의 우리 EEZ를 얼추 지켜낼 수 있다고 보고 있다.

‘챌린저’ 투입 훨씬 효과적 단속

그런데 최근 중국 어선이 대거 한반도로 몰려오면서 전혀 다른 사태가 발생했다. ‘인해전술’을 구사하듯 이들은 수백에서 수천 척씩 떼를 지어 서해의 우리 EEZ를 침입해 싹쓸이 조업을 하는 것. 이에 대해 해경은 올해 들어서만 355척의 중국 어선을 나포할 정도로 강경하게 대처했으나 제대로 막지 못하고 있다. 중국 어선이 워낙 많기 때문이다.

중국 선단은 EEZ 경계선을 살짝 침입해 조업하다 경비함이 나타나면 빠져나가고, 경비함이 사라지면 다시 들어오는 ‘선 타기 조업’을 했다. 이들은 남·북 해군이 예민하게 대처하는 서해 NLL(북방한계선)상에서도 선 타기 조업을 하는데, 그때마다 남·북 함정이 출동해 서로 총구를 겨누는 위험한 사태가 일어나곤 했다.

그 대안으로 찾아낸 것이 육상에서 이륙하는 고정익 초계기 투입이었다. 고정익기는 헬기보다 체공 시간이 길고 먼 거리를 비행할 수 있어 훨씬 더 넓은 바다를 살펴볼 수 있다. 미국의 해안경비대는 이미 스페인제 CN-235 등 72대, 일본의 해상보안청은 일본제 YS-11 등 29대의 고정익기로 그들의 EEZ를 지키고 있다.

해경은 현재 ‘챌린저’라는 이름의 고정익기를 단 1대 갖고 있는데, 이를 투입하자 훨씬 더 효과적인 단속이 이뤄졌다. 그러나 1대로는 EEZ 전체를 지킬 수 없고 6대는 있어야 한다는 결론이 내려졌다. 올해 해경은 1대의 고정익기를 도입하기 위해 80억원의 예산을 신청했는데, 대상 기종으로는 스페인제 C-212와 체코제 L-410 등이 거론되고 있다.

최근 중국은 고조선과 고구려 발해사를 삼키려는 동북공정을 추진하고 있다. 한민족의 비원이 서려 있는 대륙사(史)를 몽땅 그들의 역사로 가져가는 야욕을 드러낸 것인데, 이는 독도 영유권을 주장하는 일본보다 더 괘씸한 처사가 아닐 수 없다. 이런 상황인데 우리는 우리의 EEZ를 인해전술을 펴는 중국 어선에 열어주어야 할 것인가.

관계자들은 동북공정이 불러온 국민적 분노가 해경으로 하여금 고정익기를 갖게 하는 계기가 될 것을 기대한다. 삼봉호 탄생에 필적하는 또 하나의 전설이 탄생하기를 바라는 것이다.

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, 은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)

![[영상] 폰을 ‘두 번’ 펼치니 ‘태블릿’이 됐습니다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a9/23/6948a9231242a0a0a0a.png)