정부의 청년창업지원이 늘면서 대학가 창업동아리도 최근 몇 년 사이 급증했다. 1월 박근혜 대통령(가운데)이 광주 창조경제혁신센터에서 창업동아리 대학생들과 이야기를 나누는 모습.

창업 열기는 높지만 생존율 낮아

김씨는 이 밖에도 총 8군데 지원사업과 경진대회에 나가 입상한 후 1800만 원가량을 지원받았다. 지원 주체별로 혜택이 달랐는데 글로벌 K-스타트업 프로그램을 통해서는 경기 판교 사무실을, 서울시의 캠퍼스 CEO 왕중왕전과 여성창업경진대회에서는 상금을, 대학 내 창업보육센터에서는 시제품 제작비 등을 지원받았다. 그럼에도 김씨는 올해 결국 사업을 정리하고 취업전선에 뛰어들었다. 과연 무엇이 문제였을까.

몇 년 사이 김씨처럼 창업을 고려하는 청년이 크게 늘었다. 중소기업청과 창업진흥원이 6월 발표한 전국 415개 대학 대상의 ‘대학 창업 인프라 실태조사’에 따르면 올해 대학 내 창업강좌는 301개교에서 3534개가 운영되고 있는 것으로 나타났다. 이는 조사를 시작한 2012년 대비 266.2% 증가한 수치로, 수강 인원 또한 17만6118명에 이르는 것으로 집계됐다. 창업에 대한 관심이 높아지면서 창업동아리 수도 급격히 늘어나 총 4070개에 회원 수 3만8762명으로, 3년 전에 비해 각각 233.1%, 115% 증가했다. 또 전국 200개 대학에서 ‘창업휴학제도’를 도입해 4학기까지 휴학을 허용, 학생 창업자가 사업에 매진할 수 있는 환경을 조성하고 있다.

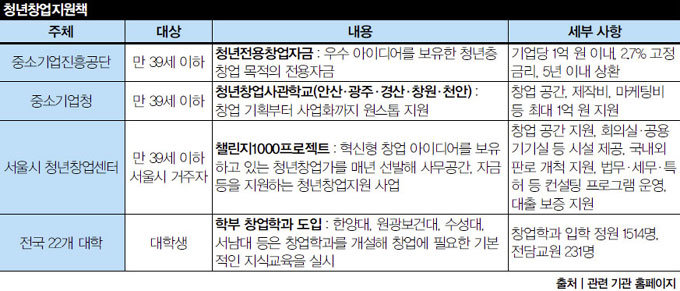

청년창업 열기가 뜨거워진 것은 정부와 각 시도에서 이를 돕는 정책을 쏟아내고 있기 때문이다. 지원책은 크게 사무공간과 장비 대여 등 인프라 지원, 기업가 멘토링과 창업 전문가의 코칭 같은 컨설팅 서비스, 시제품 제작비와 창업대출 등 금전적 지원으로 나뉜다.

청년창업에 관한 금전적 지원은 정부의 벤처·창업지원 예산에 포함돼 진행되고 있다. 예산은 중소기업청, 미래창조과학부, 산업통상자원부 등 6개 부처에서 관할하는데 올해 전체 예산 1조9115억 원 가운데 95%에 해당하는 1조8141억 원을 중소기업청에서 담당하며, 그중 1100억 원이 청년전용창업자금으로 운용되고 있다. 기업당 1억 원 이내 2.7% 고정금리로 5년간 융자받을 수 있어 신청자가 넘친다. 9월 말까지 1323개 업체가 선정돼 1007억 원을 지급했다.

인프라 지원과 컨설팅 서비스는 서울을 비롯한 부산, 울산, 대구, 경북 등 각 시도별로 청년창업센터에서 주로 지원한다. 서울시는 매년 ‘챌린지1000프로젝트’를 통해 청년기업 200곳을 선정해 1년 동안 150억 원을 들여 강북과 강남센터의 사무실 지원 및 기업가 멘토링, 전문가 코칭 등을 하고 있다. 서울시 청년창업센터 관계자는 “창업하면 보통 2~3년 차에 폐업하는 경우가 많은데 준비되지 않은 창업을 방지하고자 초기 지원에 치중한다”고 했다. ‘챌린지1000프로젝트’는 따로 창업자금을 지급하지 않지만 사업비 명목으로 매달 100만 원씩 지원하고 있다. 이에 대해 서울시 관계자는 “몇천만 원을 한꺼번에 지원하는 것은 크게 도움이 되지 않는다는 판단에서 시가 직접 청년창업센터를 운영하고 있다. 만약 자금이 필요하다면 센터 차원에서 분기마다 개최하는 IR(Investor Relations)경진대회에 참가해 상금으로 지원받는 방법이 있다”고 말했다.

정부와 각 시도, 대학 등의 지원책이 넘쳐나면서 청년창업기업이 급격히 늘었지만 생존율은 낮은 것으로 나타났다. 지난해 12월 통계청에서 발표한 ‘기업생멸 행정통계’에 따르면 30대 미만 대표자 기업의 신생률은 2013년 39.2%, 30대 대표자 기업 25.1%로 전체 연령대에서 1, 2위를 차지했다. 신생률만큼 소멸률 또한 높다. 2012년 기준으로 30대 미만이 26.6%, 30대가 18.7%로 1, 2위를 차지했는데 이는 전체 기업의 평균 소멸률 13.8%보다 높은 수치다. 생존율도 다른 연령대에 비해 떨어진다. 2013년

30세 미만 청년이 대표자인 기업의 경우 창업 이후 5년 생존율은 16.9%로 10곳 가운데 2곳도 채 생존하지 못한 것으로 나타났다.

이처럼 청년창업기업의 소멸률이 높은 이유는 무엇일까. 청년창업가들은 대표적으로 각종 지원금의 현실성이 떨어지기 때문이라고 지적한다. 8개 기관으로부터 총 1800만 원을 지원받았지만 결국 2년 만에 문을 닫은 김씨는 “상금을 받아도 사용에 제약이 너무 많다. 어떤 곳은 상금 일부를 반드시 마케팅 비용으로만 사용해야 한다거나 영구소유 물품을 구매해서는 안 된다는 조건이 붙기도 한다. 사실 가장 필요한 자금은 앱 개발자들에게 지급할 임금인데, 상금을 받아도 마음대로 임금을 줄 수 없는 현실이 답답했다”고 말했다.

창업지원금을 지급하는 방식에도 문제가 있었다. 김씨는 한 프로그램에 선정돼 시제품 발표회를 앞두고 제작비 200만 원을 따냈는데 주관사에서 “자비로 200만 원어치를 쓴 뒤 영수증을 가져오라”고 해서 말문이 막혔다. 그는 “대학생에게 200만 원은 큰돈인데 일단 쓰고 영수증을 제출하라고 하니 참가자들의 불만이 컸다. 그냥 돈을 썼다가 ‘지원할 수 없는 항목’이라며 지급 거부를 당할 수 있어 불안하기도 했다. 참가자 모두가 항의하자 발표회 일주일을 앞두고 일괄 현금 지급을 한 적도 있다”고 말했다.

일부 기관에서는 창업지원금을 사전 공고했던 금액이 아닌 일부만 지급하기도 한다. 한 대학생 벤처창업 연합동아리 회장 최모(26) 씨는 “한 기관에서 진행한 창업경진대회에 나가 우여곡절 끝에 지원금 1000만 원을 받았는데 부가세 등 30%는 개인이 부담해야 한다고 해서 나머지 70%만 지원받았다”고 말했다. 그는 “상환 조건이 없는 지원금이라는 점에서 감사하긴 했지만 공고했던 금액과 다른 액수를 받고 보니 아쉬운 마음이 컸다”고 말했다.

생존율이 낮은 또 다른 이유로 20대 청년창업가에게는 너무 높은 진입장벽이 지적되기도 한다. 기관 대부분이 청년 기준을 만 39세 이하 혹은 40대까지 범주를 넓게 잡고 지원하는 실정이라 상대적으로 20대는 나이와 경험 면에서 밀린다는 것. 최씨는 “지원받으려고 가면 10년씩 나이 차가 나는 분들과 경쟁할 때가 많았다. 20대인 우리가 좀 괜찮은 아이디어를 갖고 있어도 사회 경험과 지식 축적이 덜 된 20대라는 이유만으로, 혹은 실패에 대응할 만한 능력이 부족하다는 선입관 때문에 밀리기 십상이다. 청년창업지원제도가 결국 30, 40대를 위한 지원책이 아닌가 싶다”고 말했다.

최씨는 또 어렵사리 서류심사를 통과하고 심사위원들 앞에 섰을 때 차별대우를 뼈저리게 경험했다고 한다. 그는 “심사위원이 지원자 사업 아이템의 가치를 보는 것이 아니라 ‘너희는 학벌이 좋지 않아서 선정되기 어려울 것 같다’고 대놓고 무시했다. 심지어 ‘만약 된다면 멤버 가운데 서울대생이 한 명 있기 때문일 것’이라며 노골적으로 학벌을 들먹여 기가 찼다”고 말했다.

정부 청년창업지원책은 대부분 창업 1~2년 차에 집중돼 있다. 이 때문에 3년 차에 들어선 기업의 경우 각자도생해야 하는데, 자금 압박에 시달리는 등 타격을 입는 경우가 많다. 지난해 서울시 청년창업센터에 입주해 1년 동안 창업을 준비했던 박모(27) 씨는 기간 만료 후 사무실을 나왔다 막막한 현실을 경험했다. 그는 “현금 지원을 받은 것은 아니지만 사무실을 무상으로 쓴다는 것이 얼마나 큰 부분인지 실감했다. 임대료, 수도요금, 가스비, 통신비 등 고정비용을 일절 걱정하지 않고 창업에만 몰두했는데 지금은 상황이 달라졌다. 사무실을 구해볼까도 했지만 한 달에 적어도 300만원씩 비용이 나갈 것으로 보였다. 쓸데없는 비용은 줄이기로 합의해 멤버들 각자 재택근무를 하면서 향후 아이템으로 수입이 생기거나 투자를 받으면 그때 사무실을 마련하기로 했다”고 말했다.

이러한 경우 청년창업가들은 각종 창업공모전의 상금을 노리는 ‘상금헌터’로 전락할 공산이 크다. 창업을 접은 김씨는 “지난해부터 창업자금 경진대회가 많아졌는데 상금만 노리고 같은 아이템으로 여러 군데에 지원해 눈총을 받는 팀이 상당했다. 창업가 사이에서 불만이 쌓이자 국가기관에서 수상하는 경우에는 3번 이하, 5000만 원 이하 지원만 받도록 규제가 생기기도 했다”고 말했다.

8월 서울시 청년창업센터에서 열린 ‘챌린지1000프로젝트’ 입주기업 모집 사업설명회에 많은 청년창업가가 몰렸다.

정부 지원책으로 청년창업가들의 초기 진입이 수월해진 것은 사실이다. 글로벌 컨설팅업체 매킨지가 3월 발표한 보고서에 따르면 현재 한국의 많은 벤처기업은 창업 초기 1~2개의 정부 프로그램에 지원해 3000만~7000만 원에 달하는 초기자금을 확보하는 데 무리가 없는 것으로 나타났다. 그러나 창업 이후 벤처캐피털 자금을 지원받기까지, 즉 죽음의 골짜기(Death Valley)를 빠져나가는 데 필요한 1억~3억 원가량의 자금을 마련하기는 힘든 것으로 나타났다. 이 과정에서 벤처기업 대부분이 문을 닫는다.

전문가들은 정부의 청년창업지원책이 기업의 양적 팽창을 이뤘다는 데 동의하면서도 계속해서 장기적인 지원까지 바라는 것은 무리라고 지적했다. 이민화 창조경제연구회 이사장은 “정부의 청년창업지원정책은 시드머니 기능을 충분히 하고 있다. 정부가 1~2년 차 창업자금을 지원하면 이후 기업은 민간생태계로 나가 경쟁을 통해 인정받은 뒤 일반투자자의 지원을 얻어야 한다. 현재 우리나라는 정부의 창업자금 조달률이 다른 나라에 비해 높은 편인데 여기에 3~5년 차 이상 기업까지 정부 지원을 바라는 것은 바람직하지 않다”고 말했다.

그렇다고 정부 지원책에 문제가 없는 것은 아니다. 고영하 고벤처포럼 회장은 “현재 우리나라의 청년창업지원은 중소기업청, 미래창조과학부, 교육부 등 여러 군데에서 산발적으로 이뤄져 중복지원도 많을뿐더러 지원에 대한 평가도 제대로 취합되지 않고 있다. 청년창업과 관련해 창구를 일원화하고 사업을 정비할 필요가 있다”고 지적했다.

많은 청년창업가가 ‘죽음의 골짜기’를 지날 수 있도록 하는 지원책에 대해 이 이사장은 “벤처기업에 필요한 자금을 대주고 주식 등으로 대가를 받는 에인절투자자들이 돈을 벌 수 있어야 한다. 즉 인수합병(M·A) 시장이 지금보다 더 커져서 에인절투자자들이 돈을 벌 수 있는 환경이 조성돼야 기업의 질적 성장을 기대할 수 있을 것”이라고 말했다.

민간과 정부가 합동으로 지원하는 정책이 마련돼야 한다는 시각도 있다. 고 회장은 “최근 TIPS 프로그램(민간투자주도형 기술창업지원)이 생겼는데 이는 가능성이 큰 스타트업에 민간투자자가 1억 원을 대면 정부가 연구개발(R·D) 자금으로 5억 원을 추가 지원하는 형식이다. 결과적으로 정부는 민간투자자의 신뢰를 얻은 기업에 한해 지원하는 것이다. 현재 TIPS 프로그램의

1년 예산이 400억 원 정도로 미미한 수준이고 분야도 기술 창업에 한정돼 있지만, 대상을 확대하고 예산을 1조 원까지 늘려 질적 성장을 이룬다면 10년 뒤 삼성, LG 같은 기업이 생겨날 것”이라고 지적했다.