1986년 옛 소련의 체르노빌 원전 사고로 불안해하던 유럽인의 마음을 강타한 건 2011년 일본 후쿠시마 원전 사고였다. 유럽 전역으로 공포가 번졌고, 국민의 원전 폐쇄 목소리가 커지자 정치인들도 덩달아 폐쇄 쪽으로 방향을 잡았다.

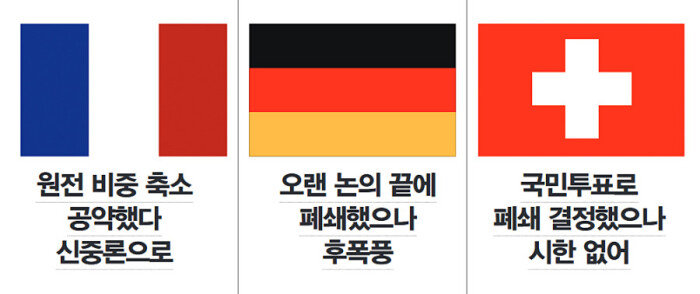

그 과정에서 유럽 3대 강국인 독일, 프랑스, 영국은 각각 다른 길을 선택했다. 앙겔라 메르켈 독일 총리가 원전 폐쇄에 가장 적극적이었다. 곧바로 원자로 17기 가운데 8기의 가동을 중단하고 나머지는 2022년까지 중단하겠다는 계획을 세웠다. 프랑스는 서서히 줄여나가는 쪽을 택했다. 후쿠시마 원전 사고 이듬해 대선에서 당시 좌파 사회당 후보였던 프랑수아 올랑드는 2025년까지 전체 전력 생산에서 원자력의 비중을 50%까지 낮추겠다고 공약했다. 영국은 아랑곳하지 않고 원전을 계속 늘리겠다는 방침을 세웠다.

원전과 관련된 정책 결정은 가장 높은 수준의 정치적 행위다. 문재인 대통령은 취임하자마자 원전 폐쇄 이슈를 꺼내 들었다. 국민 안전을 고려하고 환경을 중요시하는 미래지향적인 이미지를 내보이기에 이만한 이슈도 없다. 그러나 임기 5년의 대통령이 책임지기에는 국가 장래가 걸린 중요한 문제라 후폭풍 역시 만만찮다.

프랑스 정계에서 ‘원전폐쇄’는 금기어

문 대통령보다 이틀 먼저 대통령에 당선된 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 역시 같은 고민을 안고 있다. 원전 58개를 운영 중인 원전 강국 프랑스는 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 장기적으로 ‘원전 축소’ 계획 아래 논의를 진행 중이다. 하지만 지금까지 프랑스 정치인 사이에서 ‘원전 폐쇄’는 금기어였다. 프랑스의 환경 아이콘으로 유명한 ‘환경 스타’ 니콜라 윌로 환경장관이 7월 10일 그 금기를 깼다. 언론 인터뷰에서 “2025년까지 원자로 17개를 폐쇄하겠다”고 발표한 것이다.얼핏 과격한 듯한 윌로 장관의 발언 역시 따지고 보면 신중한 검토 끝에 나온 정치적 수사다. 윌로 장관이 말한 ‘폐쇄’는 정확히 ‘수명을 다한 원전의 용도 폐기’다. 프랑스는 1973년 오일쇼크로 에너지 안보 및 경제 문제를 실감한 뒤 국가 주도로 1977~87년 원전 34개를 새로 지었다. 따라서 40년 수명인 프랑스 원전의 절반 이상이 2027년 수명이 끝난다. 게다가 2015년 법 통과로 2025년까지 전체 전력 생산의 75%에 달하는 원자력 비중을 50%까지 낮추려면 수치상 원자로 17개를 가동하지 않아야 한다.

마크롱 대통령은 노동·조세개혁을 틈도 주지 않고 숨 가쁘게 몰아붙이고 있지만 유독 원전 문제는 “내년 말까지 계속 논의하겠다”며 신중한 태도를 보인다. 40년 수명이 다하는 많은 원전의 운영 연장 여부를 내년에 결정하겠다는 것이다. 이를 위해 프랑스 원자력안전청(ASN)이 안전검사를 진행 중이다.

전임 대통령의 사례를 보면 신중할 수밖에 없다. 올랑드 전 대통령은 대선 당시 상징적 의미로 최고령 원전인 알자스 지방의 페센하임 원전을 2016년 말까지 폐쇄하겠다고 밝혔다. 그러나 계속 미루다 4월에서야 관보에 “2020년 4월 이후 폐쇄하겠다”고 공포했다. 그동안 원전 직원과 그 가족, 발전소가 주던 발전기금이 끊기는 지방자치단체들이 들고 일어났기 때문이다. 전력 수급 문제도 제기돼 결국 노르망디 지역 플라망빌에 건설 중인 제3세대 원자로가 가동을 시작할 때까지 미뤄진 것이다.

일자리 창출을 최대 화두로 내건 마크롱 대통령 처지에서는 20만 명에 이르는 원전 종사자, 연간 30억 유로(약 3조9000억 원)나 되는 전력 수출을 포기하기가 어렵다. 게다가 신재생에너지 수급에 대한 확신 없이 원전을 중단할 경우 화력·가스발전이 늘어나 프랑스가 주도하는 파리협정에 역행하게 된다. 대선 때 마크롱 대통령은 “원전은 환경오염을 막을 수 있는 아주 소중한 에너지”라며 옹호 의견을 밝혔다. 그러나 전임 정부가 폐쇄로 방향을 잡은 것을 완전히 뒤집어 원전 확대로 역주행하기도 부담스럽다. 프랑스에서도 원전을 찬성한다면 경제성만 따지는 ‘배부른 돼지’ 이미지가 강해질 것이다.

2022년까지 원전 완전 폐쇄를 결정할 당시 메르켈 총리는 문재인 정부가 롤모델로 삼고 있는 공론위원회를 만들었다. 독일은 1986년 체르노빌 원전 사고 이후 연정에 참여했던 녹색당 주도로 논의가 지속돼 상당한 자료가 축적돼 있다. 90년부터 신재생에너지 지원 제도도 점진적으로 도입해왔다. 폐쇄 결정 때도 7시간 내각 토론과 11시간 생중계 토론 등 의견 수렴 과정을 거쳤다. 그렇게 메르켈 총리는 신중하게 폐쇄로 방향을 정했다.

문 대통령은 7월 5일 메르켈 총리와 가진 베를린 회담에서 “독일처럼 우리 정부도 탈원전을 지향하는 만큼 에너지 정책 비전에서도 함께 발전해가길 기대한다”고 말했다. 그러나 정작 독일은 원전 폐쇄 후폭풍으로 고생이 이만저만 아니다.

무엇보다 전기요금이 치솟고 있다. 효율이 높은 원전을 폐쇄하고 가격이 비싼 신재생 에너지의 비율을 늘리다 보니 독일 전기요금은 10년 전보다 2배 이상 올라 유럽에서 두 번째로 높은 수준이다. 환경을 위해 원전을 폐쇄했지만 정작 에너지 수급을 위해 석탄 비중을 높이는 아이러니도 경험하고 있다.

독일 정부, 원전발전회사에 거액 손실 보전

게다가 수명이 남은 원전을 갑자기 폐쇄하자 원전에 투자했거나 건설에 참여했던 발전회사들의 손실이 컸다. 지난해 12월 독일 고등법원은 독일 발전회사 3곳이 정부를 상대로 낸 소송에서 발전회사 측 손을 들어줬다. 2011년 독일 정부가 2022년까지 원전 가동을 중단하겠다고 결정하면서 190억 유로(약 24조6000억 원)가량의 손실을 봤다는 발전회사 측 주장을 받아들인 것이다. 정부가 상당 부분 손실을 보전해줘야 하는 상황이다.독일은 요즘 최대 경제 호황으로 이런 손실을 버티고 있다. 게다가 유럽 대륙은 각국의 전력망이 잘 연결돼 그나마 값싸게 에너지를 보충할 수 있다. 독일은 이웃나라 프랑스로부터 2014년 한 해만 1만4777GWh 에너지를 수입했다.

5월 국내에서는 스위스가 국민투표 결과 원자로 가동을 중단하기로 했다는 보도가 나왔다. 그러나 언제까지 중단하기로 했다는 데드라인이 빠졌다는 점은 부각하지 않았다. 이 역시 스위스 정부의 꼼수 아닌 꼼수가 포함된 것이다.

스위스에서는 1984년부터 4번의 국민투표에 원자로 중단 안건이 올라왔으나 모두 부결됐다. 지난해 11월 녹색당이 주도해 45년 수명을 다한 원전은 폐쇄하는 안을 국민투표에 부쳤다. 그러나 그 안이 통과할 경우 올해 원자로 5개 가운데 3개를 중단해야 하는 상황이 되자 정부가 앞장서 “너무 급진적”이라고 반대해 부결시켰다. 정부는 대안으로 ‘에너지 전략 2050’이라는 에너지 수급 법안을 내놓고 국민투표를 실시했다. 이 법안은 당장 원전을 폐쇄하는 것이 아니라 원전이 수명을 다하면 새로 추가하지 않는 내용이 포함돼 있다. 그러나 스위스의 모든 핵발전소는 연한이 정해져 있지 않아 언제 문을 닫을지 알 수 없다.

법안 통과 전 환경장관은 이 법이 통과되면 4인 가구당 1년에 40프랑(약 4만7000원)의 세금이 더 들어간다고 보고했다. 그러나 스위스의 극우성향 정당인 국민당(SVP)은 연간 3200스위스프랑(약 377만 원)이 추가된다고 주장했다. 양측 사이에 100배 가까운 차이가 나는 셈이다.

환경론자인 윌로 장관은 라디오 한 프로그램에서 “내년 말까지 5개년 에너지 계획을 세우는 작업은 계속된다”며 “각 발전소마다 경제, 사회, 안전 상황이 다르기 때문에 이 세 가지를 고려해 폐쇄 여부를 결정할 것”이라고 여지를 뒀다. 문재인 정부도 탈원전에 대한 확신, 그리고 그 확신을 국민과 공유하는 끈질긴 설득 작업 없이는 원전 폐쇄의 거센 후폭풍을 맞을 수 있다.

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)