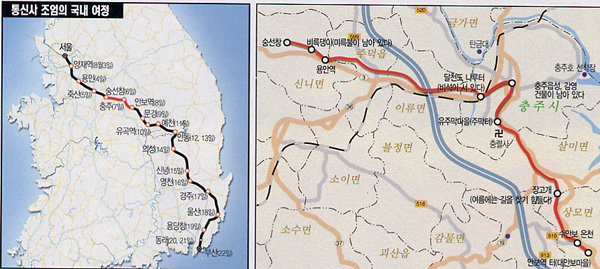

사신들의 숙소로 사용됐던 충북 충주의 제금당.

비. 충주에 닿았다. 본관(감사) 홍헌보, 청풍부사 이형중, 음성현감 장학룡이 보러 왔다. 일가 두어 사람이 따라왔다. 밤에 제술관 남옥, 서기 성대중, 김인겸, 원중거와 더불어 오언율시 한 수씩을 지었다.

충주는 신라시대 5소경 중 하나인 국원경이 있던 곳이다. 국원경은 신라 경덕왕 16년(757)에 중원경으로 개칭되었는데, 이 이름은 지금까지도 충주 지방의 상징으로 널리 쓰이고 있다. 충주읍을 중심으로 펼쳐진 드넓은 분지인 중원평야는 충주 통합시가 탄생하기 전 충주 주변 지역을 중원군이라 불렀던 데서 흔적을 찾아볼 수 있다. ‘중원’이란 중국 고대문명이 발생한 뒤 수많은 왕조들이 흥망한 황하 중하류 지역의 비옥한 평야지대를 가리키는 말. 중국 문화의 상징이기도 한 이 이름을 자기 지역에 붙인 충주인들의 자부심을 짐작할 만하다.

일제 때 경부선 철도 생긴 뒤 쇠락

신라시대 9주5소경이 있던 큰 고을들은 대부분 토지 생산력이 높은 평야지대 한가운데에 있었다. 중세 이후 생긴 고을들이 대부분 풍수의 영향을 받아 평지가 별로 없더라도 배산임수의 형세를 취한 것과 대조적인데, 충주 역시 주산과 멀리 떨어진 장소에 입지해 있다. 이것은 충주읍이 풍수라는 개념이 들어오기 전부터 존재했던 마을이라는 것을 증명해주기도 한다.

조선시대에도 충청도의 감영이 충주에 있었고, 1896년 충청도가 남북으로 나뉜 뒤에도 충북도청은 충주에 들어섰다. 충주는 명실상부한 충청도 북부 중심도시로서의 명맥을 오랜 기간 이어온 것이다.

충주가 이러한 지위를 차지한 이유는 ‘쌀의 고장’인 덕도 있지만, 서울과 영남을 잇던 ‘영남대로’라는 옛길과 남한강이 만나는 내륙 교통의 요지였다는 점도 큰 영향을 미쳤다. 과거에는 내륙의 화물수송, 그러니까 땔나무·세곡·어염(소금이나 젓갈) 등 무거운 물자들은 육로가 아니라 주로 수로로 옮겼다. 특히 남한강이나 낙동강 같은 큰 하천은 유역의 구석구석에까지 물자를 옮겨주는 나라의 대동맥이었다. 큰 강 유역에 있던 충주는 지역의 행정중심지인 동시에 물자 집산지이기도 했던 것이다. 특히 충주는 우시장이 유명했는데, 경상도 쪽에서 백두대간을 넘어온 소장수들은 대부분 충주장에서 소를 팔았다고 한다.

충주가 쇠퇴 기미를 보이기 시작한 시기는 경부선 철도 개통 이후였다. 경부선은 영남대로처럼 서울과 부산을 잇는 길이었지만, 충주를 거치지 않고 멀리 대전과 추풍령을 경유하는 노선을 택했다. 이후 충청지방에서는 대전이 신흥도시로 급성장했고, 충주는 기찻길에서 멀리 떨어진 ‘오지’로 내몰리고 말았다.

차가 없던 시절 충주에서 서울로 가려면 배를 타든 말을 타든 며칠의 여정을 각오해야 했다. 경부선이 충북을 거치지 않는 바람에, 충북지방의 철도 교통 현관은 충남 연기군의 조치원이 되었고, 이 때문에 충북도청은 1908년 부득이 도청소재지를 청주로 옮겨야만 했다. 청주는 조치원에서 기차를 타면 하루 만에 서울에 닿을 수 있는 곳이었기 때문이다. 이 일은 결정적으로 충주의 쇠락을 가져오고 말았다.

흔히 일본의 보수세력들은 “일제가 한국인의 편의를 위해 철도까지 놓아주었다”는 말을 하곤 한다. 물론 철도가 놓인 지역은 이동이 편리해졌다. 하지만 한국인의 전통적인 교통 체계를 반영하지 않은 채 일본의 군사적 필요성을 충족하기 위해 놓은 철도로 인해 생긴 편리함은 어디까지나 일본인 자신의 목적과 상반되지 않는 범위에서만 이뤄졌다. 한국인의 편의는 지극히 한정된, 부수적인 것에 불과했다.

충주 어귀 달천도 나루터에 서 있는 비석 무리(위). 충북 중원군청으로 사용되다 복원된 조선시대 충청감영의 내삼문.

‘충청감영’ 지금도 잘 보존돼 있어

당시 서울에서 영남지역으로 가는 서민들이 이용했던 영남대로는 충주읍성에 들어가지 않고, 지금의 건국대 충주캠퍼스 정문 쪽을 가로질러 단원역을 지나 바로 수안보 온천으로 향했다. 길을 서두르는 나그네들은 굳이 충주에 들르지 않고 그 길을 따랐겠지만, 통신사는 이곳을 지나칠 이유가 없었다.

조엄이 충청감사(기행문에서는 ‘본관’)와 만났던 충청감영은 지금도 잘 보존되어 있다. 이것은 반가운 일이지만, 역설적으로 일제 강점기 이후 충주의 발전이 매우 더디다는 방증이기도 하다. 충청감영 외에 원형이 남아 있거나 잘 복원된 건물로는 청녕헌과 제금당을 들 수 있다. 청녕헌은 80년대까지만 해도 중원군청의 청사로 사용됐다고 한다. 감영 앞을 동서로 가르는 좁은 골목이 당시에는 ‘대로’였다.

8월8일(임진)

온종일 큰비가 왔다. 안보역에 닿았다.

충주를 지나면 통신사 일행은 비로소 본격적인 산행에 들어간다. 인적도 드물어진다.

바로 나타나는 곳이 수안보 온천. 충주의 수안보 온천이 휴양지로 본격 개발된 때는 20세기 이후지만, 그 전에도 자연적으로 용출하는 온천물은 있었고, 이 같은 사실은 여러 역사책에 나온다. 왕을 비롯하여 수많은 나그네들이 온천에 몸을 담그기 위해 이곳을 찾았다. 오늘날 수안보에는 대규모 호텔·여관 등이 즐비한데, 필자가 마침 이곳을 찾은 날은 휴일인데도 별로 북적거리지 않았다. 사람들이 해외 휴양지만 찾아 다니고, 정작 자기 나라의 훌륭한 휴양지를 키울 생각을 아니하기 때문일까.

수안보 온천에서 작은 고개를 하나 넘으면 좁은 평야가 펼쳐지는데, 이곳이 안보역이다. 안부역이라고도 하는 이곳은 거의 모든 통신사가 자거나 점심을 먹었던 중요 지점이다. 인적 드문 산골에서 이 역 말고는 달리 쉴 만한 장소가 없었기 때문이다. 바로 앞에 버티고 있는 문경새재 고갯길에 대비하기 위해서라도 통신사 일행은 여기서 휴식을 해야 했다. 안보역에서 남쪽으로 들어서면 바로 문경새재에 닿는데, 사실 이 길은 조선시대에 새로 뚫린 고갯길이다. 그 전에는 여기서 서쪽 방향의 계립령을 거쳐야 영남 지방에 도착할 수 있었다. 안보역은 중세의 길과 근세의 길이 갈라지는 지점이기도 한 셈이다.

오늘날의 안보는 사는 이가 몇 되지 않는 작은 농촌마을이라 나그네가 묵기엔 어렵다. 조금 되돌아가 수안보 온천에서 푹 쉬기로 하자.

연풍현감 안재건, 보은현감 조태복, 율봉찰방 이형원과 단양 사는 조카 진기가 보러 왔다.

이날은 60리를 갔다.