2005년 6월 첫 보험료를 납부한 뒤 올해 6월까지 A씨가 납부한 보험료는 총 8400만 원. 그런데 수익을 포함한 A씨의 적립금은 8439만 원이었다. 고작 39만 원의 수익이 발생한 셈이다. 이런 사실을 확인한 A씨는 아연실색했다.

“물가가 올랐는데 국내 주가지수가 지난 7년간 상승한 것만큼은 아니더라도 최소한 정기예금 이자율보다는 수익률이 높으리라 기대했다. 아무리 투자에 따른 손실 위험이 있는 ‘변액’보험이라 해도 7년간 1%에도 미치지 못하는 수익률은 해도 너무한 것 아닌가.”

약관대출 피해 전가됐나

40대 후반의 여성 B씨는 2005년 보험설계사로 일하던 지인의 권유로 M보험사가 판매한 변액연금보험에 가입했다. B씨는 매달 보험료 152만 원을 납부했다. 그러나 B씨는 보험사가 이따금 보내주는 운용보고서를 볼 때마다 초조함을 감출 수 없었다. 높은 투자 수익을 기대하고 가입한 변액보험이 몇 년 동안 마이너스 수익률을 기록했기 때문. 특히 2008년 미국발(發) 금융위기 여파로 국내 주가지수가 폭락했을 때는 수익률이 큰 폭으로 떨어졌고, 한동안 B씨는 ‘이러다 원금까지 날리는 것 아닌가’ 하는 불안감에 시달렸다. 다행히 2009년 국내 주식시장이 살아나면서 B씨가 가입한 변액연금보험의 수익률도 점차 회복했다. 2010년 12월, 보험 해약 후 받을 수 있는 금액이 자신이 납부한 보험료 원금과 거의 비슷해졌을 무렵 B씨는 미련 없이 보험을 해약했다.

물론 변액보험 가입자 가운데 높은 수익률을 기록한 경우가 없진 않다. 40대 후반의 회사원 C씨는 2005년 변액연금보험에 가입해 매달 보험료 22만 원 정도를 7년간 납부했다. 7년간 수익률은 53.8%였고, 연환산 수익률도 7.4% 가까이 됐다.

그러나 높은 수익을 기대하고 가입한 변액보험이 낮은 수익률 때문에 애물단지로 전락하는 경우가 속출하고 있다. 변액보험이 국내에 들어온 지 10년 가까이 되면서 보험료 완납을 앞둔 보험가입자들은 자신이 가입한 변액보험의 수익률을 확인하기 시작했다. 특히 은퇴를 앞둔 가입자는 앞으로 얼마의 연금을 받게 될지 은근히 기대하면서 수익률을 확인한다. 그러나 일부 가입자는 높은 수익률이 아니라 턱없이 낮은 수익률에 놀란다.

A씨는 자신의 변액보험 수익률이 턱없이 낮은 것에 의문을 품고 I보험사와 금융감독원 등에 “낮은 수익률의 원인을 규명해달라”고 요구했다. 보험사는 “보험 상품에 따라, 가입자에 따라 운용 방식이 제각각이기 때문에 일괄적으로 수익률이 높다, 낮다를 판단할 수 없다”고 해명했다. 감독당국도 보험 가입자가 자기책임 원칙에 따라 가입하는 변액보험의 특성을 이유로 수익률이 낮은 원인에 대해 속 시원한 답변을 내놓지 않았다.

A씨는 약관대출로 인한 피해가 자신처럼 꾸준히 보험료를 납부해온 선량한 가입자에게 전가된 것 아닌가 하는 의심을 갖고 있다. A씨가 이런 의심을 갖게 된 것은 비슷한 시기에 자신과 같이 변액보험에 가입한 가입자 가운데 일부가 약관대출로 적게는 수십에서, 많게는 수백%까지 수익을 올렸다는 사실을 전해 들었기 때문이다.

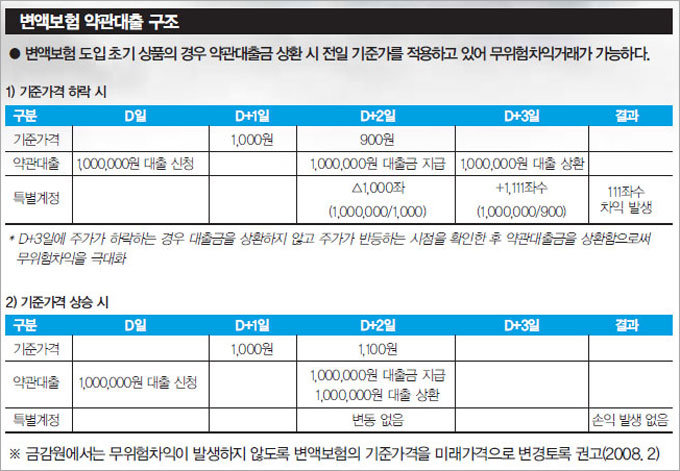

원래 보험 가입자는 자신이 납부한 보험료를 담보로 그중 일부를 대출받을 수 있다. 이런 내용을 약관에 명시하기 때문에 약관대출이라고 한다. 그런데 변액보험 도입 초기에 판매한 일부 상품은 약관대출금 상환 기준을 전일 기준가로 적용하도록 해 가입자들이 무위험차익거래를 할 수 있었다.

원리는 이렇다. 대출신청일(D일) 이후 D+1일 기준가보다 D+2일 기준가가 하락하는 경우 D+3일에 대출금을 상환하면 D+1일과 D+2일간 변동비율만큼 차익이 발생한다(표1 참조). 더욱이 D+3일에 주가가 하락하는 경우에는 대출금을 상환하지 않고 주가가 반등하는 시점을 확인한 뒤 약관대출금을 상환하면 무위험차익을 극대화할 수 있다. 이에 반해 대출신청일 이후 D+1일 기준가보다 D+2일 기준가가 상승하는 경우에도 D+2일 대출금을 즉시 상환하면 손익이 발생하지 않는다. D+1일 기준가로 상환할 수 있기 때문이다.

마이너스 수익률의 주범, 선취 사업비

변액보험 가입자들이 약관대출을 낮은 수익률의 원인으로 꼽는 이유는 보험 가입자들의 보험료를 주식이나 채권 등에 운용하려고 개설한 특별계정에서 약관대출만큼 돈이 빠져나가 일반계정으로 이동하기 때문이다. 일반계정으로 빠져나간 금액은 수익률을 높일 수 있는 곳에 운용하지 못하니 그만큼 전체 가입자의 투자 수익률이 낮아지는 것 아니냐는 것이다.

그러나 보험사의 주장은 다르다. I보험사 관계자는 “특별계정에서 일반계정으로 약관대출금이 빠져나갔다고 투자 손실이 다른 고객에게 전가됐다는 것은 논리적으로 맞지 않다”면서 “약관대출에 대비해 특별계정 현금 유동성을 확보함으로써 투자 기회를 상실했다는 지적은 맞지만, 오히려 투자 손실이 있었다면 유동성을 확보하느라 투자하지 않은 만큼 투자 손실을 피한 측면도 있다”고 해명했다.

금융감독원 관계자도 보험사와 같은 견해를 보였다. 금감원 한 관계자는 “변액보험은 투자에 따른 수익과 손실을 보험 가입자가 골고루 나눠 갖는 구조로 돼 있어 약관대출에 따른 피해가 곧바로 다른 가입자에게 전가되기 힘든 구조”라고 말했다.

그러나 약관대출 규모가 클 경우 불가피하게 다른 가입자에게 손실이 전가될 개연성은 있다. 특별계정 운용자금 가운데 20% 이상이 약관대출로 들락날락했다면 제대로 된 투자가 불가능하기 때문이다. 언제든 돈을 내줄 수 있도록 현금을 많이 확보해야 하기 때문에 투자 규모가 작아지고 수익률이 낮아질 수밖에 없다는 것. 또 지나친 변동성 때문에 안정적인 포트폴리오를 구성하기도 불가능해진다. 약관대출에 응하느라 주식을 자주 사고파는 데 따른 수수료도 일반 투자자의 부담이 된다.

어쨌든 보험사들은 약관대출에 따른 민원이 끊이지 않자 지난해부터는 월 1회로 제한했다. 대출금도 보험금 납부 원금의 80%까지 대출이 가능했던 것을 50%로 낮췄고, 지난해부터는 최대 대출금액도 3000만 원(일부 보험사 2000만 원)으로 정했다. 이뿐 아니라 2009년 이후 출시된 변액보험은 상환 기준을 바꿔 무위험차익거래가 불가능하다.

높은 사업비 비중도 변액보험 가입자들의 불만사항이다. 4월 5일 금융소비자연맹은 “2011년 소비자원 조사결과에 따르면, 변액보험 가입자 대부분은 납부한 원금에서 위험 보험료 및 사업비를 공제한 순적립보험료만을 투자한다는 사실을 모르는 것으로 나타났다”고 밝혔다.

예를 들어, 매달 100만 원을 납부한 A씨의 경우 선취 사업비 명목으로 약 10%를 제한 90만 원을 한동안 투자했다. 이 기간에는 수익률이 10% 이상을 기록해도 A씨가 납부한 보험료 원금에도 미치지 못해 한동안 마이너스 수익률을 기록할 수밖에 없는 구조였던 것.

국내 유명 보험사의 한 임원은 “증권사 펀드는 펀드를 운용한 뒤 발생한 수익에서 사업비 등을 제하고 수익을 고객에게 돌려주지만, 보험사 변액보험은 사업비를 미리 떼기 때문에 구조적으로 보험 가입 초기에는 수익률이 낮을 수밖에 없다”면서 “그 때문에 보험 상품은 대부분 10년 이상 장기투자 상품으로 설계한다”고 말했다.

변액보험은 투자 실적에 따른 위험 부담을 가입자 본인 책임으로 설계해 보험사 처지에서는 부담이 거의 없는 편이다. 그런데도 막대한 사업비를 떼어간다. 이 때문에 ‘높은 수익’을 기대하고 가입한 사람들만 낮은 수익률로 발을 동동 구르고 있다. 낮은 수익률로 전전긍긍하는 변액보험 가입자들은 “최소한 보험을 판매한 보험사들이 사업비로 떼어간 부분만큼은 손실도 함께 떠안아야 하는 것 아니냐”고 주장한다.

“보험 판매와 관련한 사업비만 떼어가면 그만이라는 식의 보험사 태도를 이해하기 어렵다. 보험은 적게는 10년 길게는 20~30년을 유지하는 상품 아닌가. 그런데도 수익률이 높든 낮든 가입자 책임으로 돌리는 ‘나 몰라라’식 태도는 이해하기 어렵다.”

한 금융 당국자는 “낮은 수익률만으로 보험사를 탓할 수 없는 게 변액보험의 특징”이라면서 “현재로서는 고객이 자신이 가입한 보험 상품의 수익률을 관리할 수밖에 없다”고 말했다.

보험사 관계자도 “변액보험 상품의 경우 1년에 최대 12회까지 성장형, 안정형, 안정·성장혼합형 등 다양한 투자 방식으로 변경할 수 있다”며 “고객이 적극적으로 관심을 갖고 관리해야 손실을 막고 투자 수익도 높일 수 있다”고 말했다.

보험사도 금융당국도 ‘고객 책임’을 강조하는 사이에 낮은 수익률로 전전긍긍하는 변액보험 가입자들만 불면의 밤을 지새운다.