“일원동이 어디 강남이야. 압구정, 청담, 삼성, 이렇게 3개 동 아니면 옛날엔 강남이라고 안 했어요.”

압구정동은 재력, 대치동은 교육열

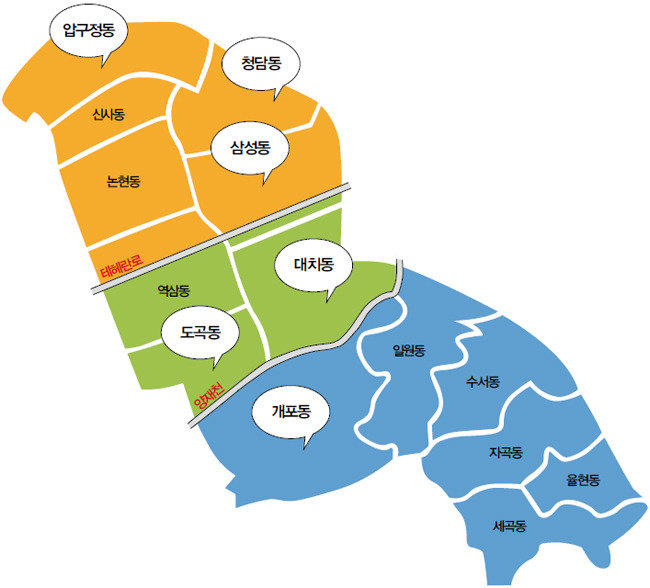

1970년대 중반 지금의 신사역 근처 단독주택으로 이사하면서 ‘강남생활’을 시작했다는 한 시민은 20대 총선 결과를 얘기하다 이렇게 말했다. 4월 총선 당시 더불어민주당 전현희 의원은 개포동, 일원동 등이 포함된 ‘강남을’ 선거구에서 당선했다. 여러 언론이 ‘강남지역 야당 의원 탄생’을 떠들썩하게 보도했다. 그러나 이 시민은 “진짜 강남 사람 치고 거길 강남이라고 생각하는 사람은 별로 없다”고 잘라 말했다.“옛날에는 대치동, 도곡동도 강남이 아니었어요. 지금 봐도 그렇지. 테헤란로 넘어가면 번잡하고 정신없고…. 완전 딴 동네 아니오.”

강남구 압구정동 한 공인중개사 사무소에서 만난 이 시민의 얘기에, 같이 있던 공인중개사도 허허 웃으며 고개를 끄덕였다.

부동산업계 관계자들에 따르면 ‘강남 사람’들이 삼성역, 선릉역, 역삼역 등을 잇는 테헤란로를 경계로 강남의 남북을 가르기 시작한 건 꽤 오래된 일이다. 1970년대 강남 개발이 시작되고 75년 강남구라는 행정구역이 신설된 이래 강남의 권력은 줄곧 북쪽에 있었기 때문이다. ‘압구정동 현대아파트’로 대표되는 초고가 주택단지가 속속 들어섰을 때 먼저 자리를 잡은 건 고위관료와 국회의원, 기업인 등이었다. 신도시의 편의를 누리면서도 다리(성수대교 또는 동호대교)만 건너면 기존 도심에 쉽게 접근할 수 있는 입지가 좋은 평가를 받았다는 분석이다.

반면 ‘대치동 은마아파트’로 상징되는 테헤란로 남쪽은 상대적으로 개발 속도가 느렸다. 이미 ‘강남 북쪽’의 권위와 자부심이 완성된 상태에서 새롭게 조성된 아파트촌에 입주한 이들은 의사, 법조인 등 전문직 종사자와 대기업 임직원들이었다. 특히 1990년대 후반 외환위기 영향으로 삼성물산이 도곡동에 지은 타워팰리스에 대규모 미분양 사태가 발생하면서 삼성그룹 관계자들이 대거 ‘강남 남쪽’에 둥지를 틀었다. 한 입시 컨설턴트는 “강남 남쪽에 사람이 모여드는 시기는 마침 6공화국이 출범하고 정부의 ‘과외금지’ 정책이 완화되면서 단계적으로 학원 수강이 허용되던 시기와 겹친다. 이때 자녀를 경기, 서울, 휘문 등 이른바 ‘명문고’에 진학시키려고 강남행을 택한 전문직 종사자들이 적극적으로 사교육업체를 활용하기 시작하면서 강남 남쪽은 ‘점잖은 부촌’의 성격을 띠고 있던 강남 북쪽과 완전히 다른 양상으로 발전하기 시작했다”고 밝혔다. 2000년대 초반 대치동이 ‘사교육 1번지’로 명성을 얻으면서 강남의 분화는 더욱 촉진됐다. 자녀교육을 위해 전세를 얻어 대치동에 진입한 대전족(대치동 전세족)이 늘고, 대치4동 등을 중심으로 지방 유학생 등이 다수 거주하는 원룸촌까지 생겨나면서 ‘전통 있는 부자’와 ‘신흥 강남 주민’을 구별하려는 시도가 생겨난 것이다. 이 때문에 강남에서는 테헤란로를 경계로 북쪽과 남쪽을 가르는 ‘테북’과 ‘테남’이라는 단어가 널리 쓰인다고 한다. 한 사교육업계 관계자는 “일반인 시각에서 보면 대치동에 살든 압구정동에 살든 다 똑같은 강남 사람이고, 대치동에서 전세를 살아도 분명 부자다. 하지만 가까이서 보면 차이가 분명히 드러난다”며 “강남에서는 자녀가 ‘공부가 어렵다’고 하면 대치동 엄마는 ‘학원을 옮겨보자’고 하고, 압구정동 엄마는 ‘네가 유학 갈 때가 됐구나’ 한다는 우스갯소리가 떠돈다”고 밝혔다.

“굳이 구별하자면 ‘테북’ 사람은 자녀의 인성, 리더십을 중요하게 생각해요. 성적이 좋지 않으면 억지로 사교육을 시키기보다 예술이나 경영 쪽으로 외국 유학을 보내고, 카페든 레스토랑이든 하고 싶다는 걸 차려주는 쪽이죠. 반면 ‘테남’ 사람은 명문대 진학을 제1 목표로 생각합니다. 요즘 사교육 과열의 주범으로 몰리는 ‘강남엄마’들은 다 ‘테남’ 사람이라고 할 수 있어요. 이들은 자녀의 미래를 평생 책임질 만큼의 재력이 안 되기 때문에 자녀한테 ‘명문대’라는 훈장을 달아주고 자기 앞길을 스스로 개척하기를 바랍니다.”

강남에서 ‘입시코치’로 불리는 한 사교육 전문가의 말이다.

강남 안의 2등 시민, 3등 시민

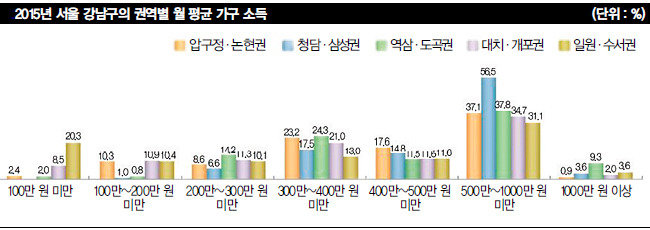

실제로 강남구가 2월 발표한 ‘2015년 강남구 사회조사’에 따르면 조사 대상 압구정동 가구의 65.5%가 월 소득이 500만 원 이상이었다. 청담·삼성권 가구의 60.1%도 월 소득이 500만 원을 넘었다(그래프 참조). 반면 ‘테남’에 속하는 역삼·도곡권 가구의 월 소득 500만 원 이상 비율은 47.1%에 ‘그쳤고’, 더 남쪽에 있는 일원·수서권 가구의 경우는 40.8%의 월 소득이 300만 원 미만이었다. 서울시가 최근 공개한 ‘2016 서울서베이 도시정책지표조사’ 결과에 따르면 서울 전체에서 월 소득이 400만 원 미만인 가구는 37.2%이다. 즉 강남구 일부 지역은 소득 수준이 서울시 전체 평균에도 못 미치는 셈이다. 이 때문에 이른바 ‘테남’과 이들을 구별하는 또 하나의 경계선이 존재한다. 양재천이다. 한 부동산 관계자는 “같은 강남이라 해도 양재천 이북과 이남은 완전히 다르다. 일원동, 수서동, 자곡동, 세곡동 등은 ‘강남 안의 강북’”이라고 밝혔다. 일부에서는 대치동을 경계로 양자를 갈라 ‘대북’과 ‘대남’이라는 용어도 사용한다고 한다.