4·29 재·보궐선거가 새누리당 완승으로 끝났지만, 집권 3년 차가 된 박근혜 정부의 근심은 날이 갈수록 더해지고 있다. 역대 정권이 대부분 집권 3년 차에 레임덕을 맞았기 때문이다. 여론조사 전문기관 한국갤럽 조사에 따르면 4월 한 달 평균 대통령의 국정 지지율은 37%로 여당 지지율 39%를 밑돌았다. 연초에도 연말정산 파동으로 한동안 국정 지지율(30%)이 여당 지지율(42%)보다 낮았다. 지금까지 정설은 대통령의 국정 지지율이 여당 지지율을 견인한다는 것이었다. 그런데 왜 이 같은 지지율 역전 현상이 일어난 것일까. 레임덕 때문일까, 아니면 정설이 깨진 것일까.

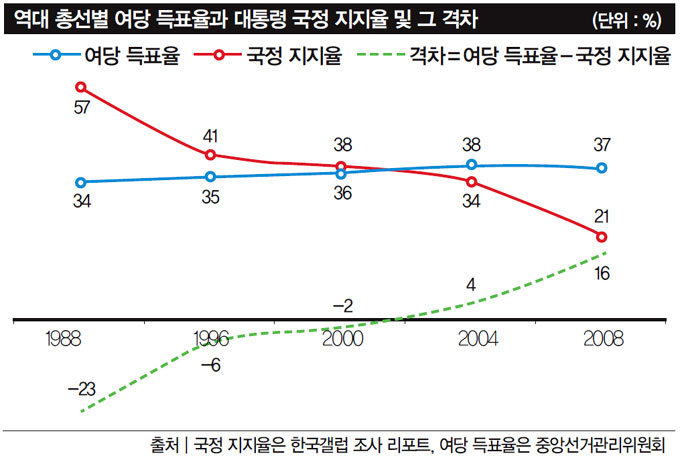

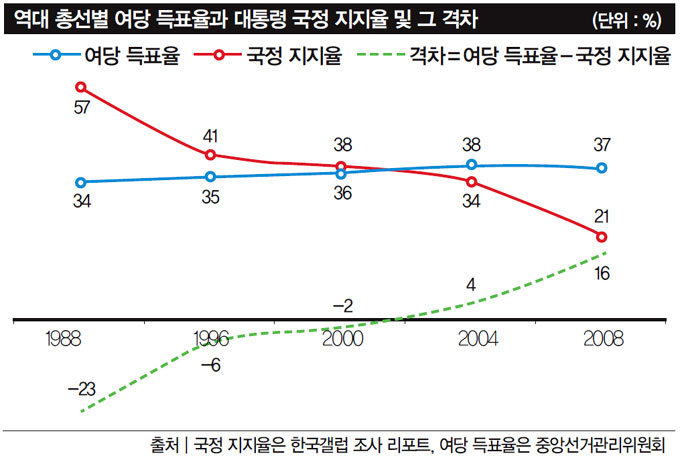

1987년 대통령 직선제 도입 이후 총선별 여당 득표율과 그 당시 국정 지지율을 살펴봤다. 다만 대통령의 힘이 확연히 빠져 여당 득표율과 비교할 수 없는 국정운영 5년 차에 치른 1992, 2012년 총선은 분석에서 제외했다(그래프 참조).

보수도 성향 따라 다른 선택

1988년과 96년 두 차례 총선에서 국정 지지율(57%, 41%)이 여당 득표율(34%, 35%)을 견인하는가 싶더니, 2004년과 2008년 총선에서는 여당 득표율(38%, 37%)이 국정 지지율(34%, 21%)을 앞섰다. 지지율 역전 격차(-23→16%)도 지속적으로 벌어졌다. 레임덕 현상보다 장기적 추세에서 대통령의 국정 지지율이 여당 지지율을 견인한다는 정설이 깨진 것이다. 그렇다면 왜 이런 변화가 생긴 것일까.

크게 3가지 이유를 꼽을 수 있다. 첫째, 한국 사회의 다변화다. 대한민국은 짧은 기간 안에 산업화와 민주화에 성공했고, 빠르게 탈근대사회로 가고 있다. 1997년 외환위기를 계기로 김대중 정부 시절부터 다변화가 가속화됐다. 대통령이 모든 문제를 해결할 수 있다는 신화도 깨졌다. 둘째, 보수의 다변화다. 보수의 다변화는 한국 사회의 다변화가 가져왔다. 2002년 탈권위주의를 대표하는 노무현 정부가 탄생했고 보수도 안보보수, 도덕보수, 경제보수로 다변화됐다. 특히 경제보수는 사회·경제적 이해관계에 민감하고 능력을 중시하는 스윙보터다. 지금 여당엔 있고 대통령에겐 없다. 종종 진보적 선택도 서슴지 않는다. 같은 보수라 해도 대통령과 여당을 하나로 보지 않게 된 것이다.

셋째, 리더십의 다변화다. 리더십의 다변화는 보수의 다변화가 가져왔다. 2007년 대통령선거에선 안보가 아닌, 경제를 대표하는 최초의 보수정부가 들어섰다. 이후 여당 내에 자기 색깔이 다양한 차세대 리더들이 나타나기 시작했다. 대통령이 더는 당을 좌지우지 못 하게 된 것이다.

이러한 변화가 박근혜 대통령에게 의미하는 바는 무엇일까. 장기적으로는 다변화된 환경에 능동적으로 대응할 수 있는 정치 시스템을 마련하는 것이 필요하다. 예컨대 권력구조 분산, 다양한 계층과 분야를 대변할 수 있는 국회 역량 확보, 중앙정부로부터 권한을 획기적으로 이양받은 광역지방자치단체 등이다. 단기적으로는 국가 리더십의 포트폴리오를 구성하는 일이다. 새누리당과 청와대가 서로를 보완하며 실질적인 협치를 하는 것이다. 야당도 파트너가 될 수 있다.

얼마 지나지 않아 국정 지지율이 다시 여당 지지율을 앞설지도 모른다. 그러나 지지율 역전 현상은 장기적으로 강화될 것이다. 총선을 1년 앞둔 야당도 다시 생각해봐야 한다. 내년 총선이 정말 박근혜 정부를 심판하는 선거인지 말이다.

1987년 대통령 직선제 도입 이후 총선별 여당 득표율과 그 당시 국정 지지율을 살펴봤다. 다만 대통령의 힘이 확연히 빠져 여당 득표율과 비교할 수 없는 국정운영 5년 차에 치른 1992, 2012년 총선은 분석에서 제외했다(그래프 참조).

보수도 성향 따라 다른 선택

1988년과 96년 두 차례 총선에서 국정 지지율(57%, 41%)이 여당 득표율(34%, 35%)을 견인하는가 싶더니, 2004년과 2008년 총선에서는 여당 득표율(38%, 37%)이 국정 지지율(34%, 21%)을 앞섰다. 지지율 역전 격차(-23→16%)도 지속적으로 벌어졌다. 레임덕 현상보다 장기적 추세에서 대통령의 국정 지지율이 여당 지지율을 견인한다는 정설이 깨진 것이다. 그렇다면 왜 이런 변화가 생긴 것일까.

크게 3가지 이유를 꼽을 수 있다. 첫째, 한국 사회의 다변화다. 대한민국은 짧은 기간 안에 산업화와 민주화에 성공했고, 빠르게 탈근대사회로 가고 있다. 1997년 외환위기를 계기로 김대중 정부 시절부터 다변화가 가속화됐다. 대통령이 모든 문제를 해결할 수 있다는 신화도 깨졌다. 둘째, 보수의 다변화다. 보수의 다변화는 한국 사회의 다변화가 가져왔다. 2002년 탈권위주의를 대표하는 노무현 정부가 탄생했고 보수도 안보보수, 도덕보수, 경제보수로 다변화됐다. 특히 경제보수는 사회·경제적 이해관계에 민감하고 능력을 중시하는 스윙보터다. 지금 여당엔 있고 대통령에겐 없다. 종종 진보적 선택도 서슴지 않는다. 같은 보수라 해도 대통령과 여당을 하나로 보지 않게 된 것이다.

셋째, 리더십의 다변화다. 리더십의 다변화는 보수의 다변화가 가져왔다. 2007년 대통령선거에선 안보가 아닌, 경제를 대표하는 최초의 보수정부가 들어섰다. 이후 여당 내에 자기 색깔이 다양한 차세대 리더들이 나타나기 시작했다. 대통령이 더는 당을 좌지우지 못 하게 된 것이다.

이러한 변화가 박근혜 대통령에게 의미하는 바는 무엇일까. 장기적으로는 다변화된 환경에 능동적으로 대응할 수 있는 정치 시스템을 마련하는 것이 필요하다. 예컨대 권력구조 분산, 다양한 계층과 분야를 대변할 수 있는 국회 역량 확보, 중앙정부로부터 권한을 획기적으로 이양받은 광역지방자치단체 등이다. 단기적으로는 국가 리더십의 포트폴리오를 구성하는 일이다. 새누리당과 청와대가 서로를 보완하며 실질적인 협치를 하는 것이다. 야당도 파트너가 될 수 있다.

얼마 지나지 않아 국정 지지율이 다시 여당 지지율을 앞설지도 모른다. 그러나 지지율 역전 현상은 장기적으로 강화될 것이다. 총선을 1년 앞둔 야당도 다시 생각해봐야 한다. 내년 총선이 정말 박근혜 정부를 심판하는 선거인지 말이다.

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)