총리와 대통령비서실장 교체를 불러온 정윤회 비선(秘線) 실세 문건 파문의 여운이 채 가시기도 전 또다시 성완종 메모 파동이 당정청을 강타하면서 신년 기자회견에서 “전국 선거가 없어 일하기 좋은 해”라던 박근혜 대통령 집권 3년 차는 또다시 표류하게 됐다.

죽음으로 지켜내려 한 것은?

성완종 메모가 공개된 뒤 주된 관심은 성 전 경남기업 회장이 왜 극단적 선택을 했는지에 대한 배경보다 메모에 등장하는 인물에게 실제 메모에 적힌 금액이 건네졌는지에 대한 ‘메모의 진위’ 여부다. 피의자로 조사받던 성 전 회장은 그의 죽음과 메모의 등장을 계기로 주연으로 화려하게 부활했다.

성 전 회장을 아는 이들은 “검찰 수사라는 위기에 처한 성 회장이 돈독한 신뢰 관계라고 굳게 믿고 있던 이들로부터 철저히 외면받은 것이 극단적 선택으로 이어진 것 같다”고 입을 모았다. 1990년대 초부터 2000년대 초까지 성 전 회장과 함께 일한 경험이 있는 기업인 L회장은 “기업이 잘나갈 때는 모두가 친구처럼 보이다가도 막상 어려워지면 나 몰라라 하는 세태에 성 회장이 환멸을 느꼈을 수 있다”며 “특히 정치하는 사람과 공직에 있는 사람일수록 기업인이 어려움에 처하면 불똥이 자신에게 튈까 싶어 먼저 외면하는 경향을 보인다”고 말했다.

성 전 회장은 자원비리와 관련해 경남기업이 집중 조사 대상이 되자 자신과 가까운 당정청 실세들에게 구명을 호소했다. 하지만 번번이 좌절한 것으로 알려졌다. 성 회장이 접촉한 실세들은 한결같이 ‘변호사와 상의해서 조사를 잘 받으라’며 자신과 무관하다는 듯한 ‘유체이탈 화법’을 구사할 뿐, 성 회장의 억울한 사연을 듣고 도움을 주려 한 이가 거의 없었던 것으로 보인다.

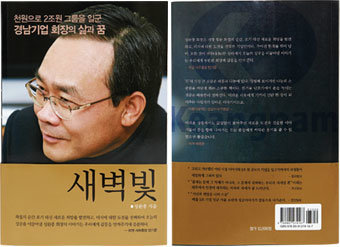

맨주먹으로 수조 원대 거대 기업을 일군 성 전 회장은 비즈니스에서 누구보다 철저한 ‘기브 앤드 테이크’ 원칙을 갖고 있었다. 2007년 2월 펴낸 그의 자서전 ‘새벽빛’에서 그는 자신의 ‘기브 앤드 테이크’ 원칙을 이렇게 설명했다.

일방적으로 주거나, 언제나 받기만 하는 관계는 없으며, 있더라도 그것은 오래 가기 힘들다.(‘새벽빛’ 120쪽)

성 전 회장은 메모에 적은 실세들에게 죽음을 통해 자신의 기브 앤드 테이크 철학을 호소하려 한 것은 아닐까. 그는 사업을 확장하는 과정에서 겪은 경험담을 기술하면서 ‘돈을 주는 원칙’에 대해서도 이렇게 밝혔다.

고(故) 성완종 전 경남기업 회장이 2007년 펴낸 자서전 ‘새벽빛’.

돈을 주는 원칙

그가 자서전에서 밝힌 ‘돈을 주는 원칙’에 따르면, 돈을 건넨 행위 자체는 ‘감출 것이 있거나 입을 막으려고 주는 것은 아니’었지만, 억울함을 호소하는 자신을 외면한 이들에게 ‘무례한 짓을 저지르면 용납하지 않겠다’는 자신의 뜻을 ‘성완종 메모’를 통해 밝힌 것으로 해석할 수 있는 대목이다.

성 전 회장은 자살 직전 ‘경향신문’과 가진 전화 인터뷰에서 “포스코는 비자금만 (수사)하잖습니까. 우리는 자원 (수사)하다 없으니까 가족관계다, 압력이다, 분식이다, 비자금이다 뭐 생긴 것 다하잖아요. 그게 말이 되나요”라며 “억울한 사람 있게 하지 말아야 한다. 신뢰와 의리를 지켜야 한다”며 ‘검찰 수사의 부당함’을 피력했다. 특히 성 전 회장은 경남기업과 자신에 대한 검찰 수사의 배경으로 청와대와 이완구 총리를 지목했다.

“솔직히 말해 청와대하고 이완구하고 짝짜꿍해서 하는 것 아닙니까. (중략) 대통령이나 청와대도 이렇게 하면 안 되죠. 설령 이완구나 그런 사람이 그런다고 하더라도 부도덕하지 않으면 그렇게 하면 안 되죠. 이게 기획수사이지 않습니까.”(4월 9일 ‘경향신문’ 인터뷰 가운데)

영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 앞두고 극단적 선택을 한 성 전 회장은 경향신문과 전화 인터뷰에서 “나 하나로 희생하고 끝내야죠. 내가 시장에서 부도덕한 놈, 나쁜 놈 소리를 듣고 싶지는 않아요. 내가 죽는 한이 있어도”라며 자살을 암시했다.

성완종 리스트에 거명된 이완구 국무총리가 대정부질문 이틀째인 4월 14일 오전 본회의에 출석해 답변 도중 물을 마시고 있다.

성 전 회장은 1980년대 초 대검찰청 중앙수사부(대검 중수부)에 끌려가 4박5일간 조사받고 내사 종결로 풀려난 뒤 소감을 자서전에 이렇게 밝혔다.

이번에는 용케도 결백을 인정받았지만, 만약 내가 다시 들어가는 일이 생긴다면 그때도 무사히 나올 수 있을까? 정말 죄를 짓고 저곳에 다시 들어간다면 무슨 낯으로 가족들의 얼굴을 대할 것인가? (중략) 돈을 가지고 있는 한 언제 누구에게 모함을 당할지 아무도 알 수 없다. 이런 우려가 머릿속을 떠나지 않았다. 캄캄한 터널을 빠져나온 사람은 다시 그곳으로 들어가는 상상만으로도 가슴부터 답답한 법이다.(‘새벽빛’ 204~205쪽)

망자는 말이 없다. 그가 남긴 메모와 생전에 남긴 육성 및 글을 통해 그의 진의를 유추할 수 있을 뿐이다. 이제 진실을 밝히는 것은 살아남은 자들의 몫이 됐다. 자원비리 혐의로 성 전 회장을 옥죄던 검찰은 이번엔 ‘특별수사팀’을 꾸려 그가 남긴 메모의 진실을 쫓고 있다. 비록 손은 바뀌었지만 공격과 수비를 모두 같은 조직에서 도맡아 하고 있는 현실은 아이러니하다. 처음 대검 중수부에서 조사를 받고 나온 뒤 성 전 회장은 이렇게 자성하기도 했다.

그동안 사업을 하면서 원칙을 지키고 정도를 걸으려고 무던히도 애썼지만, 솔직히 말해 내 손이 완전무결한 것은 아니었다. 굳이 변명을 하자면 소소한 관행을 무시하기 힘들었고, 그러지 않고서는 도저히 사업을 해나갈 수 없는 분위기 때문이었지만, 돈봉투나 별반 다를 게 없는 선물들, 또 직원들이 주는 것을 알면서도 묵인했던 일들이 중앙수사부의 문을 닫고 나오며 내 머리를 복잡하게 만들었다. (중략) 그럼에도 불구하고, 나는 다시 검찰의 소환을 받아 곤욕을 치르게 된다. 참여정부가 들어선 직후인 2003년, 크고 작은 기업들이 정치자금 제공과 관련하여 조사를 받을 무렵이었다. 그러나 이 사안은 아직도 정치적 관계가 얽혀 있어 지금 이 자리에서 공개하는 것은 적절치 않은 것 같다. 언젠가 계기가 되면 그때는 다 밝힐 수도 있을 것이다.(‘새벽빛’ 204~205쪽)

그에게 듣고 싶은 얘기, 묻고 싶은 얘기가 아직 많은데, 그는 이제 떠나고 없다.

|

![[영상] 새벽 5시 평택 삼성전자 반도체 공장, 헬멧 쓴 출근 근로자 8열 종대로 500m](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/b1/2f/08/69b12f0800eaa0a0a0a.jpg)