북한의 식량시계는 거꾸로 간다

2월 미국 국립지리학회(NGS)가 유엔 식량농업기구(FAO) 통계를 바탕으로 세계 22개국의 열량 섭취 구성비를 작성, 발표한 보고서 ‘세계는 뭘 먹고 사나(What the World Eats)’는 이렇듯 지난 반세기 인류가 걸어온 길을 뚜렷하게 보여준다. 대륙과 문화권별로 고르게 선정한 22개국 전체 그림을 살펴보면, 경제적으로 풍요로운 서구 국가들에서는 앞서 본 5대 공급원이 비교적 균일하게 나타나는 경향이 강하다. 독일, 스페인, 오스트레일리아 등이 대표적이다. 한국과 중국, 베트남 등 아시아권 국가들에서는 곡물과 채소류 농산물의 비중이 높은 편이지만, 시간이 흐르면서 구성비가 서구와 비슷해지는 추세가 눈에 띈다. 경제가 성장하면 식단 역시 서구를 따라가는 것이 거의 절대적인 추세다.

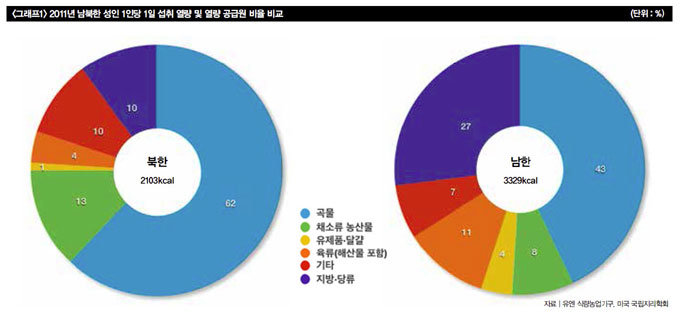

이런 관점에서 가장 눈길이 가는 나라는 북한이다. 1961년 하루 평균 1878kcal를 섭취했던 북한 주민은 2011년 2103kcal를 섭취한다(그래프1 참조). 세계 전체 평균이 30% 이상 증가하는 동안 12%에도 못 미치는 낮은 증가율을 보인 것. 같은 기간 2140kcal에서 3329kcal로 56%가량 증가한 남한과는 비교 자체가 불가능하다. FAO가 제시해온 성인 1인의 1일 열량 섭취 권장량은 2500kcal. 북한 지역의 혹독한 겨울을 감안하면 더 많은 열량이 필요하다는 게 전문가들 견해다. 한 번도 열량 섭취 권장량을 넘겨본 일이 없다는 뜻이다.

구성비를 놓고 봐도 마찬가지다. 2011년 현재 열량 공급원의 62%가 곡물에 집중된 북한은 조사 대상 22개국 가운데 편중이 가장 심하다. 1961년 71%와 비교하면 다소 개선된 수치이지만 이 역시 90년대 중반을 기점으로 개선 추세가 확 꺾였다. 89년 141g에 이르던 1인당 1일 평균 육류 소비량이 96년 50g으로 급감한 뒤 최근까지 회복하지 못하는 등 고열량 식품군 비중이 크게 줄어든 탓이다. 이 또한 반세기 동안 곡물 비중이 82%에서 43%로 감소하고, 1인당 1일 평균 육류 소비량이 47g에서 339g으로 늘어난 남한과는 극단적인 대조를 이룬다.

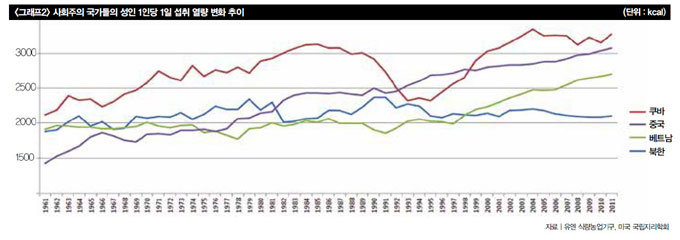

다른 사회주의 국가들의 상황은 이러한 북한 현실에 적잖은 시사점을 던진다. 반세기 동안 열량 섭취가 2배 이상 폭증한 중국은 가장 극적인 변화를 이룬 국가. 1961년 1526kcal에서 2011년 3073kcal로, 20g에 불과하던 육류 소비는 254g으로 늘었다. 이러한 변화가 덩샤오핑의 개혁·개방정책이 본격화한 80년대부터 나타났다는 점을 주목할 필요가 있다. 베트남도 만만치 않다. 90년대까지 2000kcal 선을 맴돌던 열량이 경제개혁이 본격화한 2000년대 들어 FAO 권장량을 훌쩍 넘겨 2011년에는 2704kcal에 이른 것이다(그래프2 참조).

생산 못지않게 중요한 분배

쿠바는 북한에게 가장 뼈아픈 비교 대상이다. 북한과 마찬가지로 사회주의권 붕괴와 함께 하루 열량 섭취량이 23% 떨어지는 등 상당한 시련을 겪었지만, 농작물 다각화와 지속가능한 농업기술 개발 같은 공격적인 정책을 통해 빠른 회복세를 보여 2011년에는 하루 3279kcal를 소비하고 있기 때문. 체제 전환 없이도 국민의 먹고사는 문제를 해결할 방법은 있었다는 뜻이다. 경제 제재와 국제적 고립이란 유사한 상황에서 쿠바가 만들어낸 ‘다른 성적표’는 평양 집권엘리트의 무능을 폭로하는 방증인 셈이다.

다시 세계로 돌아가보자. 2011년 현재 조사 대상국 가운데 열량 섭취 최하위는 1695kcal를 먹는 소말리아다. 북한이 그다음으로 21위. 1위는 3641kcal를 기록한 미국, 2위는 3539kcal의 독일이다. 그렇다고 경제 성적이 고스란히 섭취량으로 이어지는 것은 아니다. 1980년대 이후 섭취량이나 식품군 구성비에서 거의 변화가 없는 일본은 2011년에도 2717kcal를 소비하는 데 그쳐 중국이나 한국보다도 낮다. 구성비 자체는 다른 아시아 국가들보다 서구에 더 가깝지만, 적게 먹고 건강하게 사는 일본인의 음식문화가 반영된 결과다.

각 나라별로 지난 50년간 상당한 변화가 있었지만, 흥미로운 것은 이를 모두 합해 평균을 내보면 식품군별 전 세계 구성비는 그다지 변화 폭이 크지 않다는 사실이다. 쉽게 말해 한쪽에서 고기를 다른 식품보다 많이 먹으면 다른 쪽에서는 적게 먹게 되고, 곡물 수요가 한쪽에서 늘어나면 다른 쪽에서는 줄어드는 형식이다. 파이를 늘리는 것도 중요하지만 분배 역시 그에 못지않게 중요하다는 교훈인 셈이다. 최소한 먹거리 문제에서는 그렇다.