1 김홍도, 심사정, 최북이 그렸다는 가짜 ‘균와아집도’. 2 허필이 1765년 쓴 ‘강내한수친연송시’. 3 허필의 가짜 ‘문방구도’ 글씨.

미술사를 공부하다 보면 예술가와 그가 처했던 특정 상황에 매료된다. 나아가 구체적으로 이런 작품이 있었으면 하고 마음으로 바란다. 모든 일이 그렇듯 자신의 바람과 딱 맞아떨어지는 작품을 찾기란 쉽지 않다. 위조자 가운데 미술사를 조금이라도 아는 사람이라면 절대 이러한 수요를 놓치지 않는다. 자신의 위조로 많은 연구자의 갈증을 한 번에 해결해주고 돈도 쉽게 벌 수 있기 때문이다.

‘노송도’ ‘문방구도’ 진품 아냐

필자는 최근 이러한 가짜 작품을 서울 국립중앙박물관의 표암 강세황(1713~1791) 탄신 300주년 기념 특별전 ‘시대를 앞서 간 예술혼 표암 강세황’전에서 만날 수 있었다. 먼저 국립중앙박물관이 소장한, 1763년 김홍도, 심사정, 최북이 그렸다는 ‘균와아집도’(그림1)를 보자. 그림에 쓴 허필(1709~1768)의 글에 따르면, 이 그림 속 인물은 19세 김홍도(1745~?), 소나무와 돌은 57세 심사정(1707~1769), 그림의 위치 배열은 51세 강세황, 선염은 52세 최북(1712~?)이 담당했다.

허필이 쓴 글의 내용만 보면, ‘그림1’은 당시 김홍도, 심사정, 강세황, 최북, 허필 등의 친밀한 인간관계를 보여주는 ‘정말 하나쯤은 꼭 있었으면 하는 멋진 그림’이다. 하지만 허필의 글씨까지 보면 가짜다. 이를 2년 후인 1765년 쓴 허필의 ‘강내한수친연송시’(그림2)와 비교하면 바로 알 수 있다. 이 글씨는 모두 허필이 55세, 57세에 쓴 노년의 글씨로 큰 차이가 있을 수 없다.

‘그림1’은 그림 수준 또한 조잡하다. 이를 당시 조선 화단의 수준으로 보는 것은 무리가 있다. 비록 김홍도가 19세에 인물을 그렸다고는 하나 그의 ‘천부적인 소질’이 보이질 않고, 거문고를 타는 강세황 얼굴 그림 또한 전해오는 그의 ‘초상화’와 전혀 닮지 않았다.

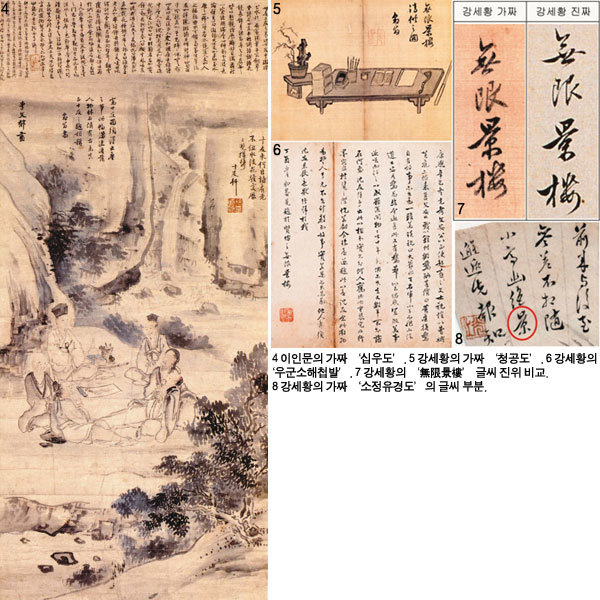

‘그림1’ 외에도 이번 전시회에서 당시 여러 서화가들의 관계를 엿볼 수 있는 작품을 찾을 수 있다. 그 가운데 하나가 1783년 음력 8월 이인문(1745~1821)이 그렸다는 ‘십우도’(그림4)다. 이 그림은 1783년 음력 11월 초대(初代) 규장각 소속 화원에 뽑힌 화가의 창작 수준이 아니다. 나아가 그림에 쓴 강세황과 서직수(1735~?)의 글씨도 모두 가짜다. 서직수의 경우 국립중앙박물관이 소장한 ‘서직수 초상’에 쓴 그의 1796년 글씨와 비교하면, 서체 골격이 다르다.

이번 전시에 나온 강세황의 ‘청공도’(그림5·선문대 박물관 소장) 또한 가짜다. 이 그림의 강세황 글씨와 1777년 그의 ‘우군소해첩발’(그림6)을 비교하면, 언뜻 두 글씨가 비슷하게 보이나 자세히 살펴보면 다르다. 특히 ‘無限景樓(무한경루)’의 ‘景’자에서 ‘口(구)’와 ‘小(소)’의 연결이 확연히 다르다(그림7). 때로는 강세황의 ‘景’자 글씨만 알아도 졸렬한 가짜를 어느 정도 가려낼 수 있다. 함께 전시한 강세황의 ‘소정유경도’(그림8·선문대 박물관 소장)도 진품이 아니다. 앞에서 말한 바와 같이 ‘景’자 글씨가 진짜 강세황의 글씨와 다르다. 이 그림은 위조자가 다른 사람의 작품에 강세황의 ‘광지(光之)’ 도장을 위조해 찍은 것이다.

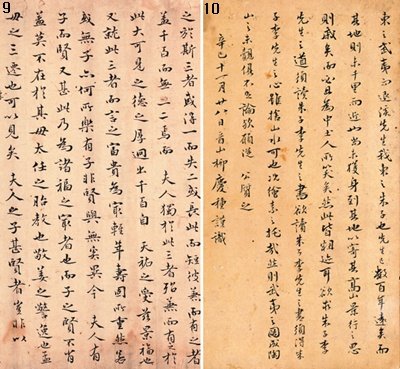

강세황과 거의 똑같게 글씨를 쓴 사람으로 한 살 아래 처남 유경종(1714~1784)이 있다. 강세황의 ‘장모목부인회갑서’(그림9)와 유경종의 ‘무이도첩발’(그림10)은 둘 다 1761년에 쓴 글씨로 매우 비슷하다. 만약 ‘그림10’에서 ‘유경종’의 이름 부분을 지운다면 많은 사람이 이를 강세황의 글씨로 착각할 것이다. 강세황 글씨의 변화를 살펴보면 그의 노년 글씨에서 유경종을 배운 흔적이 발견된다.

감정가 실명제 시행 시급

9 강세황의 ‘장모목부인회갑서’. 10 유경종의 ‘무이도첩발’.

우리 주변에는 모두가 “안 된다”고 말려도 마치 자신의 운명인 양 올바른 일을 하는 사람들이 있다. 그들이 사회적 냉대를 참고 견디는 것은 지금 누군가 반드시 이 일을 해야만 하기 때문이다. 그들이 원하는 것은 자신의 노동에 대한 보상이 아니다. 오직 우리 사회의 정직한 호응과 질적인 변화다.