![스눕 독(위)과 스트로가노프. [AP=뉴시스, shutterstock]](https://dimg.donga.com/a/650/0/90/5/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5d/5f/68/5e/5d5f685e1ab0d2738de6.jpg)

스눕 독(위)과 스트로가노프. [AP=뉴시스, shutterstock]

1970년대 미국 뉴욕 브롱크스의 가난한 흑인들의 여가 문화가 1980년대 언더그라운드의 주요 흐름으로 떠오르고 1990년대에 이르러 주류 문화의 일부가 됐다. 그리고 2000년대에는 록을 제치고 미국 음악시장에서 가장 영향력 있는 장르와 문화로 자리 잡았다. 미국 음악잡지 ‘롤링스톤’은 20세기 팝 음악의 가장 중요한 사건으로 1990년대 힙합의 부상을 꼽았다. 당시에는 몰랐으나 돌이켜보니 정말 그랬다.

한국 대중음악에서도 힙합은 중요한 요소다. 서태지와 아이들, 듀스, 현진영 등 1990년대 초 댄스 가수들이 랩을 한국적으로 소화하면서 한동안 랩과 힙합 비트는 댄스 음악과 동일한 것처럼 여겨졌다. 그렇지만 1990년대 한국에 유입된 다른 장르음악과 차별화되는 길을 걷기 시작했다. 레게와 테크노 등이 음악적 유행, 고작해야 패션을 더해 소비되는 동안 힙합은 록, 펑크와 함께 하나의 문화로 자리 잡았다.

정확히 말하면 1990년대 초중반 PC통신에 ‘블렉스’라는 동호회가 생기면서 이를 통해 힙합을 진지하게 파고드는 사람들이 생겨났다. 이들은 자신이 만든 랩을 삐삐(무선호출기) 인사말에 녹음해 다른 사람들에게 들려주고, 해외 힙합 자료를 번역, 소개했다. 창작과 연구, 토론을 함께 진행한 것이었다. 당시 언더그라운드 문화의 경향이던 ‘진짜 힙합과 가짜 힙합’에 대한 진지한 논쟁도 오갔다.

그 과정에서 한국에 스며든 힙합 문화는 래퍼, DJ뿐 아니라 그라피티와 패션을 비롯한 다른 문화 전반을 아우르는 흐름이 됐다. 본토인 미국에서는 힙합이 다분히 인종, 지역, 경제적 토대에서 발생하고 발달한 반면, 당연하게도 그 토대를 달리할 수밖에 없는 한국에서는 ‘힙합 정신’이라는 다소 추상적인 개념을 바탕으로 발전한 것도 특이하다.

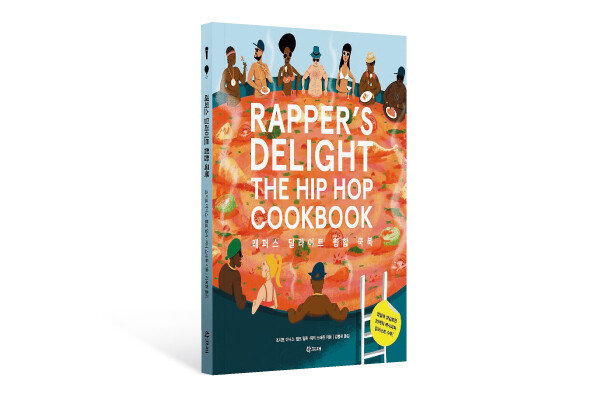

힙합에 대한 음식 인문서

‘래퍼스 딜라이트 힙합 쿡북’.

먹는 것이야말로 인간의 본능이요, 식도락이야말로 큰돈 들이지 않고 즐길 수 있는 취미다. 무엇을 좋아하면 직접 만들고 싶어지는 것이 또한 순리. 미식으로 시작해 요리프로그램의 시대로 이어지는 과정은 그래서 어쩌면 당연하다. ‘백종원 붐’으로 인해 생전 칼 한 번 안 잡아본 아버지가 주방에 서고, 그 과정에서 일부는 좀 더 어려운 요리로 넘어가기도 한다. 전문가 못지않은 요리를 뚝딱뚝딱 해내는 재야의 고수가 블로그와 유튜브를 통해 속속 등장하고 있다.

그런데 음식은 당연하게도 단순히 하나의 본능에 그치지 않는다. 취미와 호사도 본질이 아니다. 그 자체가 문화다. 지역과 인종, 계층이 어떻게 살아왔으며 그 삶이 다른 영역으로 확장됨에 따라 변화해온 자취다. 그래서 맛집 안내서와 요리책 못지않게 음식 인문학 책들이 있다. 재레드 다이아몬드의 ‘총, 균, 쇠’에서도 음식과 식재료는 중요한 문화인류학적 탐구 대상으로 다뤄지지 않나.

![슈거 힐 갱(왼쪽)과 ‘래퍼스 딜라이트’ 앨범 재킷. [corbis]](https://dimg.donga.com/a/650/0/90/5/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5d/5f/68/f6/5d5f68f60997d2738de6.jpg)

슈거 힐 갱(왼쪽)과 ‘래퍼스 딜라이트’ 앨범 재킷. [corbis]

스눕 스트로가노프, 엠씨 햄앤에그스…

제목뿐 아니라 이 책은 힙합 문화에 대한 오마주로 가득하다. 책에 소개되는 요리는 30개로 각각 힙합 뮤지션의 이름과 노래 앨범을 패러디해 명명했다. 예를 들자면 이렇다. ‘스눕 스트로가노프(Snoop Stroganof)’는 갱스터랩의 대명사이자 우리에게는 싸이와 협업으로도 잘 알려진 스눕 독에게 바치는 스트로가노프 요리다. 이 요리의 부제는 ‘Eat beef everyday’인데, 스눕 독이 참여한 닥터 드레의 ‘The Next Episode’에서 네이트 독이 피처링한 ‘우린 마리화나를 매일 피워(Smoke weed everyday)’에서 따왔다.![퍼블릭 에너미(왼쪽)와 미소된장국. [셔터스톡 에디토리얼, shutterstock]](https://dimg.donga.com/a/650/0/90/5/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5d/5f/69/26/5d5f69261173d2738de6.jpg)

퍼블릭 에너미(왼쪽)와 미소된장국. [셔터스톡 에디토리얼, shutterstock]

![우탱 클랜(오른쪽)과 클램 차우더. [셔터스톡 에디토리얼, shutterstock]](https://dimg.donga.com/a/650/0/90/5/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5d/5f/69/55/5d5f69550a9fd2738de6.jpg)

우탱 클랜(오른쪽)과 클램 차우더. [셔터스톡 에디토리얼, shutterstock]

![엠씨 해머(오른쪽)와 에그베네딕트. [셔터스톡 에디토리얼, shutterstock]](https://dimg.donga.com/a/650/0/90/5/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5d/5f/6b/08/5d5f6b080cfad2738de6.jpg)

엠씨 해머(오른쪽)와 에그베네딕트. [셔터스톡 에디토리얼, shutterstock]

이렇게 제시되는 30개 요리는 대부분 미국 흑인 커뮤니티에서 오랫동안 내려온 음식들을 바탕으로 새로운 레시피를 가미한 것이다. 말장난에 그치지 않는다는 얘기다. 준비 시간과 요리 시간을 B.P.M(Beat Per Minute)으로 표시하는 등 음식을 만드는 과정을 힙합 프로듀싱 과정처럼 포장한 점도 깨알재미를 안겨준다. 간간이 ‘스왜그’도 느껴진다. 책의 주제와 구성, 글과 그림은 이 책을 단순히 힙합과 요리의 결합에 머물게 하지 않는다. 힙합이 문화이자 라이프스타일임을 부드러운 플로(흥얼댈 때 자연스러운 흐름)로 전달하는 랩처럼 알려준다. 마치 영화 ‘블랙 팬서’가 히어로 장르를 통해 흑인 문화의 정체성을 일깨워준 것처럼.