도산서당과 산천재, 기운이 다른 명당

![경북 안동 도산서원에 자리한 도산서당(가운데). [박정해 제공]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/66/6b/9b/63/666b9b630928d2738276.jpg)

경북 안동 도산서원에 자리한 도산서당(가운데). [박정해 제공]

살아간 시대와 환경은 같았어도 두 사람의 기질과 성향은 많이 달랐다. 후대 실학자 이익은 ‘성호사설’에서 경북 출신 퇴계와 경남 출신 남명을 가리켜 “북도에서는 인(仁)을 숭상했고, 남도에서는 의(義)를 앞세워 유교의 감화와 기개를 숭상한 것이 넓은 바다, 높은 산과 같았다”고 묘사했다. 북도의 퇴계가 인을 강조하는 후덕한 인품의 소유자라면, 남도의 남명은 의를 중시한 기개 높은 기상의 소유자였다는 뜻이다.

두 사람의 기질적 차이는 인생 말년을 보낸 집터에서도 읽을 수 있다. 양택(집)풍수론에서는 거주자와 집터가 서로 밀접한 관계를 맺는다고 보기 때문이다. 중국 고서 ‘황제택경’은 “땅이 좋으면 곡식이 무성해지듯 집터가 좋으면 사람이 번성한다”고 강조한다. 또 집을 옷에 비유해 “집이 좋다는 것은 추하고 볼품없는 사람이 좋은 옷을 얻은 것과 같아서 하늘이 좋은 것을 더해준다”고 해 사람에게 다소 문제가 있다 하더라도 좋은 집터에 살면 복(福)을 받을 수 있다고 설명한다.

거주 공간이 사람에게 영향을 미친다는 사고는 오랜 세월에 걸쳐 쌓아온 사람들의 경험치라고 할 수 있다. 바로 이런 현상을 직접 체험할 수 있는 현장이 바로 도산서당과 산천재인 것이다.

인(仁) 기운이 푸근한 도산서당

도산서당의 주인인 퇴계는 풍수에 상당히 호의적 태도를 취했다. ‘퇴계집’ 3권 ‘도산잡영(陶山雜詠)’ 병기(倂記)에는 도산서당 입지를 선정한 과정이 자세히 기술돼 있다. 퇴계는 46세(1546)에 양진암을, 50세(1550)엔 한서암을, 그 이듬해인 51세엔 계산서당을 세우는 등 안동 곳곳에 거주할 만한 집들을 지었다.그러나 퇴계는 세 곳 모두 만족스러운 명당 터가 아니라는 점에서 안타까워했던 듯하다. “가난한 집 땅 자주 옮기니 / 간들간들 곧 기울고 허물어졌네 / 비록 골짜기 그윽한 것 사랑스러우나 / 형세(形勢)는 끝내 막히고 좁네 / 탄식하며 곧 고쳐보고자 / 높고 깊은 경계 다 가보았네.” 퇴계가 그때 심경을 노래한 시다.

‘조선 유교건축의 풍수 미학’을 쓴 박정해 교수(한양대 융합산업대학원 동양문화학과)는 퇴계 집터를 현장 탐사한 결과 현재 퇴계종택(안동시 백운로 268)에서 좌측 사선 방향에 자리한 한서암에서 퇴계의 고민을 엿볼수 있다고 했다. 박 교수는 “한서암은 풍수적으로 물이 반배(反背)하고 곧장 치고 들어오는 곳이라 명당 조건에 부합하지 않는다”고 밝혔다.

그러다 퇴계는 1560년 도산서당을 짓고서야 비로소 “산수가 맑고 기이하여 내가 구하는 바에 꼭 맞는다”고 흡족해했다. 그는 또 “산(도산)은 그리 높지도 크지도 않지만 넓게 트인 곳에 자리 잡아 형세가 아름다우며 또한 점하고 있는 방위도 치우치지 않아서 산봉우리와 메, 시내, 골짜기 모두가 이 산에서 두 손을 맞잡고 절하며 둥글게 껴안고 있는 것 같다”고 풍수적으로 품평했다.

퇴계 사후에 지어진 도산서원에 자리 잡은 도산서당은 가장 핵심 혈(穴)터로 지기(地氣)가 풍성하다. 또한 서당은 문필봉 형상을 한 안산(案山: 앞산을 가리킴)처럼 목(木)의 에너지가 주된 기운을 이루고 있다. 동양에서는 오행의 목·화·토·금·수를 각각 인(仁)·예(禮)·신(信)·의(義)·지(智)의 오상(五常: 유교에서 말하는 5가지 덕목)으로 설명한다. 따라서 도산서당은 오행상 목의 기운이자 학문의 기운이며, 오상으로는 어진(인) 터다. 결국 퇴계가 살아생전 강조했던 인의 덕목은 그의 집터에서도 구현된 셈이다.

퇴계가 도산에 삼간 초당을 지은 이후 서당으로 배움을 청하러 오는 선비들의 발길이 끊이지 않았다고 전해진다. 이후 도산서당은 퇴계학파의 본산으로서 수많은 인재를 배출했다. 지금도 도산서당은 학문적 성취, 수직 성장, 창의력 등을 필요로 하는 이들에게 명당 기운을 아낌없이 베풀고 있다.

의로움(義)이 넘쳐나는 산천재

![경남 산청 산천재. 남명 조식이 직접 심은 매화나무가 산천재를 지키고 있다. [안영배 제공]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/66/6b/9b/7b/666b9b7b1b66d2738276.jpg)

경남 산청 산천재. 남명 조식이 직접 심은 매화나무가 산천재를 지키고 있다. [안영배 제공]

![지리산 천왕봉(가운데 높은 봉우리)이 바라보이는 곳에 자리한 산천재는 배산임수형 명당 터다. [안영배 제공]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/66/6b/9b/cc/666b9bcc1cb9d2738276.jpg)

지리산 천왕봉(가운데 높은 봉우리)이 바라보이는 곳에 자리한 산천재는 배산임수형 명당 터다. [안영배 제공]

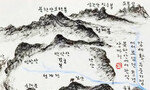

실제로 남명은 이곳에서 정치를 바르게 하지 못하는 왕과 고관대작들을 상대로 호통치며 유교 덕목인 경(敬)과 의에 인생을 걸었다. 그는 경의사상 실천을 생활철학으로 삼았고, 평생을 처사로 살면서 벼슬살이를 하지 않았다.

남명이 산천재에서 영면할 때까지 보낸 11년 세월은 그의 인생 황금기이기도 했다. 그는 이곳에서 두 번째 부인을 맞았고 아들도 얻었으며 뛰어난 제자들을 길러냈다.

그의 경의사상을 실천한 제자들은 임진왜란 때 나라를 구하고자 의병을 일으켜 크게 헌신했다. 의병장으로 활약한 곽재우, 정인홍, 김면 등이 바로 그의 경의사상을 실천한 제자들이다. 이를 보면 산천재 역시 남명이 지향하던 삶과 궁합이 맞아떨어지는 집이다. 지금도 산천재에 들어서면 남명의 결기와 강건함이 느껴지는 듯하다. 즉 의로움이 무엇보다 절실한 시대적 상황에서 의 덕목을 체험할 수 있는 현장이 바로 산천재인 것이다.

결론적으로 산천재와 도산서당은 집터 기운을 통해 집 주인에 대한 정보를 읽을 수 있음을 보여주는 대표적 사례에 해당한다.