![‘강세황이 두운지정에서 봤던 서울 전경’을 묘사한 이태호 명지대 석좌교수의 작품. [안영배 제공]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/66/59/0e/0a/66590e0a1f30d2738276.jpg)

‘강세황이 두운지정에서 봤던 서울 전경’을 묘사한 이태호 명지대 석좌교수의 작품. [안영배 제공]

조선 후기 대표 문인이자 화가 김홍도의 그림 스승인 강세황은 둔지산 자락에 두운지정(逗雲池亭)이라는 별장 정자를 지었다. 그가 60대 나이에 한양에서 처음으로 관료 생활을 하며 마련한 별장이다. ‘구름이 머무는 연못 정자’를 뜻하는 정자 이름에서도 둔지산에 대한 그의 애정을 읽을 수 있다. ‘두운지정’은 ‘둔지정’의 운율적 표현으로, 둔지산(屯之山·屯芝山·屯地山·屯知山)을 문인의 은둔처 혹은 감추어둔 파라다이스로 해석한 것이다.

그가 남긴 시문집인 ‘표암유고’는 두운지정의 위치와 주변 환경 등을 생생히 묘사하고 있다. “(전략) 들길을 조금 돌아가면 보리 두둑이 높고 낮은 곳에 수백 가구가 사는 촌락이 있는데, 두운지정은 그 마을 서북쪽에 위치해 있다. 수십 간의 기와집에 대략 앉고 누울 만한 조그만 다락 한 칸이 있는데, 거기서 굽어보면 크고 작은 두 개의 연못에 연꽃을 심고 고기를 키우고 수양버들을 둘러 심었다. 앞으로는 관악산과 동작나루를 마주하여 산이 겹겹이 병풍처럼 감싸 백사장이 누인 명주처럼 펼쳐져 있다. 마당에는 여러 화초가 늘어서 있고 동산에는 밤 숲이 있으니, 때때로 들꽃을 뜯기도 하며 설익은 밤을 따곤 하면서 진실로 긴 날을 소비하고 남은 생을 보낼 수 있는 곳이었다.” 강세황은 아름답고 정감미 넘치는 두운지정에서 자신의 마지막 생을 보내려고 작정했던 것이다.

둔지산의 최고 명당 ‘두운지정’

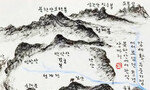

![강세황의 ‘두운지정화첩’ 중 두운지정전도에 묘사된 15간 기와집인 별장. [안영배 제공]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/66/59/0e/57/66590e57242cd2738276.jpg)

강세황의 ‘두운지정화첩’ 중 두운지정전도에 묘사된 15간 기와집인 별장. [안영배 제공]

그러다 마침내 5월 17일 서울 인사동 마이아트옥션하우스 경매 전시회에서 두운지정의 실체가 240년 만에 드러났다. 바로 강세황의 작품집 ‘두운지정화첩(逗雲池亭畵帖)’이 대중에게 공개된 것이다. 강세황은 한성부판윤(현 서울시장)으로 재임하던 정조 8년(1784) 3월 늦봄, 두운지정에서 이 화첩을 지었다. 합죽선 종이에 화첩 제목 1점, 두운지정과 주변 풍광을 담은 진경산수화 4점 등 모두 10점의 부채 그림으로 꾸민 화첩이다. 이 화첩은 조선 후기 진경산수화의 신자료 발굴이라는 측면에서도 학술적 가치가 높은 것으로 평가받는다.

전시회에서 두운지정화첩 특별 강연에 나선 이태호 명지대 석좌교수는 “강세황의 화첩을 처음 접한 후 3개월에 걸쳐 둔지산 일대를 샅샅이 뒤지며 두운지정 위치를 추적해냈다”고 밝혔다. 화첩 가운데 두운지정전도(逗雲池亭全圖) 등 강세황의 집과 주변 풍경 그림들은 둔지산 일대 옛 모습을 생생히 묘사하고 있어 두운지정을 찾는 데 많은 도움이 됐다고 한다.

이 교수의 추적에 의하면 두운지정 위치는 현재 국립중앙박물관에서 오른쪽인 용산가족공원 내 아직 개방하지 않은 언덕쯤으로 파악된다. 이곳에서는 북쪽으로 도성의 백악산(북악산)과 북한산, 남쪽으로 관악산과 청계산, 그리고 해와 달이 뜨고 지는 장면을 감상할 수 있다. 이 교수는 용산 둔지산에서 눈 호강하는 최고 명소라고 평가했다.

사실 두운지정으로 추정되는 지점은 풍수적으로도 명당 혈이 형성된 곳이다. 강세황은 당시 풍미하던 풍수론에 비판적 입장을 취했으나, 그가 낙점했던 두운지정 터는 명당이라는 점이 아이러니하다.

그림에 나타난 두운지정을 풍수론으로 해석해보면 둔지산을 배경으로 삼고 앞으로는 한강을 바라보는 전형적인 배산임수(背山臨水)의 남향집이다. 게다가 둔지산은 백두대간이 도봉산을 거쳐 삼각산→인왕산→남산으로 이어 달리다가 한강을 마주한 곳에서 멈춘 곳이다. 이른바 용(산)이 걸음을 다해 멈춘 용진처(龍盡處)다. 이런 곳에서는 기운이 모인 혈(穴)이 생긴다고 해서 용진혈적(龍盡穴的)이라고 표현하기도 한다. 바로 용진혈적 중 하나가 두운지정이다.

용진처에서는 명당 터가 포도송이처럼 여러 곳에 주렁주렁 자리하는 경우가 적잖다. 현대에 들어 둔지산 용진처에 관심을 가진 대표적 인물이 고(故) 문선명 통일교(세계평화통일가정연합) 총재다. 그는 이곳의 ‘와서(瓦署)’ 터에 주목했던 것 같다.

와서 터 일대에 굵직한 기업들 자리 잡아

와서는 조선시대 왕실용 기와와 벽돌을 제조하던 관청이다. 와서 터는 강세황의 화첩에서도 나타난다. 두운지정전도의 왼쪽 협서에 “정자는 와서의 동쪽, 동작진의 북쪽에 있다(亭在瓦署之東銅雀之北)”고 적혀 있다. 현 지명으로는 용산가족공원(두운지정 터)에서 서쪽으로 1.5㎞ 남짓한 거리인 용산철도고와 용산역사박물관 주변이 와서 터로 추정된다. 또 1840년대에 제작된 ‘수선전도(首善全圖)’에도 삼각지와 한강대교 북단 사이에 ‘와서’라는 이름이 표기돼 있다.현재 와서 터였음을 알리는 표시판은 용산철도고 북쪽대로 건너편 용산시티파크 아파트 길가에 있는데, 바로 근처에 통일교 성지인 천원궁 천승교회(옛 천복궁)가 자리하고 있다. 통일교 옛 간부에 의하면 문선명 총재가 생전에 이곳이 길지(吉地)임을 알고 사들였다고 한다.

![LG유플러스 빌딩이 명당 터임을 표현한 ‘비상’ 조형물(왼쪽). 명당인 와서 터 일대에 자리한 LS용산타워. [안영배 제공, LS전선 제공]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/66/59/0e/96/66590e960889d2738276.jpg)

LG유플러스 빌딩이 명당 터임을 표현한 ‘비상’ 조형물(왼쪽). 명당인 와서 터 일대에 자리한 LS용산타워. [안영배 제공, LS전선 제공]

한편 두운지정 및 와서 터가 둔지산 남쪽 자락에 있는 것과는 달리 대통령 집무실은 둔지산 북쪽 자락에 자리 잡고 있다. 배산임수 논리로 보면 대통령 집무실의 건물 방향은 뒤로 둔지산을 두고 북쪽인 북악산을 바라보도록 하는 게 지형지세에 어울린다. 실제로 대통령 집무실 바로 옆쪽 옛 국방부 청사는 원래 북향으로 지어졌다. 그런데 국방부 신청사(대통령 집무실)를 지을 때 평탄화된 둔지산을 향해 남향으로 설계한 듯하다. 이러다 보니 대통령 집무실은 명당 혈에 자리하고 있으면서도 주산(主山)이 이도저도 아닌 애매한 상태가 돼버린 형국이다.

풍수에서는 주산이 중심점 역할을 할 뿐 아니라, 주변과 균형 및 조화를 꾀하는 척도가 된다고 본다. 따라서 주산이 바로 서지 못하면 뒤를 받쳐줄 우군을 기대할 수 없고, 균형감을 상실해 독선과 아집이 횡행할 수 있다고 해석한다. 둔지산이 훼손되면서 생긴 부작용이라고 할 수 있을 것이다.