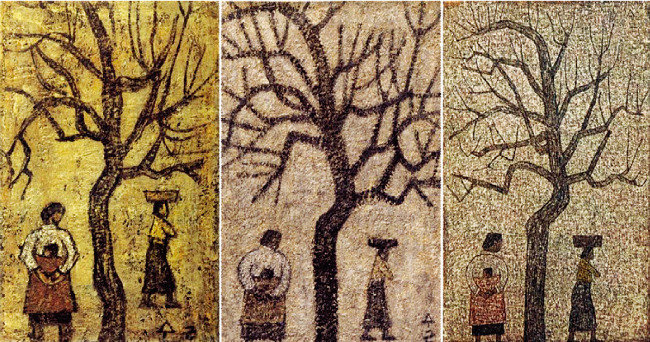

특히 작가는 나무와 여인이라는 소재를 내용과 양식을 조금씩 달리하며 반복적으로 그렸습니다. 나란히 소개한 세 점의 그림 모두 ‘나무와 두 여인’이라는 동일한 제목을 가졌습니다. 제작연도는 다르지만 나무와 두 여인만 간결하게 표현한 작품이 일종의 연작임을 알 수 있습니다. 맨 왼쪽 작품은 1956년, 가운데 작품은 50년대, 오른쪽 작품은 62년에 각각 제작됐습니다. 세 작품은 무슨 차이가 있고, 작가는 왜 비슷한 작품을 계속 그렸을까요. 화면 구성은 매우 단순하고 평면적입니다. 중앙에 큰 나무가 화면을 양분하고 있고, 나무 좌우로 여인이 한 명씩 있습니다. 왼쪽 아래로 아기를 등에 업은 여인의 뒷모습이 보입니다. 이 여인은 고개를 살짝 돌려 오른쪽을 보고 있습니다. 그 시선이 닿는 곳에는 행상인 듯한 여인이 자신을 바라보는 시선에 아랑곳하지 않고 묵묵히 걸어가는 모습이 보입니다. 마치 정지된 순간을 보고 있는 듯합니다. 왼쪽 여인은 흰색 상의와 발목만 보이는 검은색 긴 치마를 입고 주황색 포대기로 아기를 업고 있습니다. 오른쪽 여인은 노란색 저고리와 역시 발목만 보이는 거무스름한 긴 치마를 입고 있으며, 광주리를 머리에 이고 팔짱을 낀 채 지나가고 있습니다. 당시 서민의 모습을 그대로 담은 이 그림에서 친근함과 애잔함이 동시에 느껴집니다.

‘나목(裸木)’ 연작이라고도 부르는 이 그림들은 1950년대 시작돼 60년대에 이르러 절정을 이룹니다. 따라서 62년 작품은 완벽한 대칭구도를 형성하는 뛰어난 조형성, 화면의 안정성과 분명해진 선묘감, 화강암의 질감 등 여러 측면에서 앞서 그린 첫 번째와 두 번째 작품에 비해 좀 더 원숙미가 느껴집니다. 또한 62년 작품은 하드보드가 아닌 캔버스에 그렸고, 크기도 가로 89cm와 세로 130cm에 이르는, 박수근 작품 가운데 대작이라고 할 수 있습니다. 참고로 나머지 두 작품은 하드보드에 그린 것으로 크기도 27cm 미만입니다.

박수근 작품의 주인공은 대부분 여인, 아이, 노인입니다. 그중에서도 특히 시골 아낙네를 주로 그렸습니다. 신윤복 작품에 등장하는 미인상과는 거리가 멀죠. 이 그림에서처럼 여인들은 한결같이 아기를 업고 있거나, 머리에 짐을 이고 있거나, 빨래를 하거나 절구를 찧거나 나물을 캐는 등 부지런히 몸을 놀리고 있습니다. 가난을 부끄럽게 여기지 않고 가족을 위해 헌신하는 전통적인 한국 여인, 바로 우리 어머니의 모습입니다.