![김홍도가 그린 과거시험장 풍속화. [사진 제공 · 국립중앙박물관]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5c/de/02/4a/5cde024a0a89d2738de6.jpg)

김홍도가 그린 과거시험장 풍속화. [사진 제공 · 국립중앙박물관]

이에 따르면 진사(進士)는 과거 급제자의 호칭이다. 과연 그럴까. 장소가 중국이거나 시대가 고려라면 맞다. 587년 수나라 때 과거제도를 처음 도입한 중국에서 진사는 청나라 때까지 과거 급제자에게 붙는 영광스러운 호칭이었다. 958년 이를 수입한 고려에서도 진사는 한동안 과거 급제자를 뜻했다. 김학수 한국학중앙연구원 교수에 따르면 1377년 과거 급제자 명단(방목)에서도 진사라는 호칭을 확인할 수 있다. 하지만 조선시대 진사는 호칭의 격하를 겪게 된다.

중국 진사와 조선 진사는 달랐다

대과는 크게 무반을 선발하는 무과(武科)와 문반을 선발하는 문과(文科)로 나뉜다. 무과 응시를 준비하는 예비그룹을 통칭하는 단어가 한량(閑良) 또는 선달(先達)이라면 문과 응시를 준비하는 예비그룹을 통칭하는 단어가 유학(幼學)이다.

사대부(학문을 닦는 선비와 관직에 진출한 대부)를 지향한 조선의 양반 대다수는 무과보다 문과를 지망했다. 한량이나 선달보다 유학이 압도적으로 많았다는 뜻이다. 그러다 보니 문과 응시생 수를 걸려낼 필요가 생겼다. 그래서 문과 지망생에 한해 일종의 예비시험을 봤다. 그게 바로 소과(小科)다.

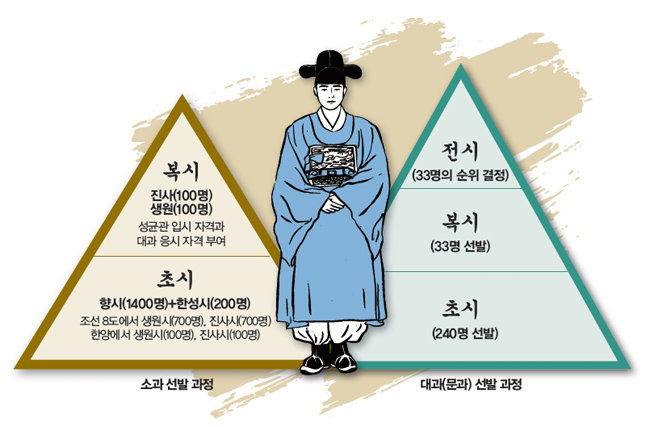

대과의 경우 나라에 경사가 있을 때 특별히 치르는 증광시(增廣試)도 있지만 보통은 3년에 한 번 정기적으로 치르는 식년시(式年試)를 기준으로 삼는다. 이와 달리 소과는 매년 2단계로 치렀다. 보통 가을에 지역에서 초시(初試), 이듬해 봄 한성에서 복시(覆試) 또는 회시(會試)를 거쳐야 했다. 과목도 둘이었다. 생원시와 진사시다. 생원시가 유교 경전인 사서삼경에 얼마나 통달했는가를 본다면 진사시는 시문의 창작 능력을 평가하는 시험이었다.

고려시대의 명경업(明經業)과 제술업(製述業)에 대응하는 용어다. 고려시대에는 단순 암기에 가까운 명경과보다 창의력이 중요한 제술과를 높이 평가했다. 하지만 조선이 들어서면서 한동안 진사시 없이 생원시만 치를 정도로 생원시가 중시됐다. 성리학자들이 세운 나라여서 사장(詞章·문장)보다 경학(經學·경전 공부)에 무게중심을 뒀기 때문이다.

그러다 조선 후기가 되면서 다시 생원보다 진사를 높이 평가하는 풍조가 생긴다. 실제 다산 정약용도 1783년 생원시 장원으로 성균관에 들어가 1789년 대과에 급제했음에도 자신이 직접 쓴 묘비명에는 진사 출신이라고 적을 정도였다. 보통 진사시를 보고 하루 뒤 생원시를 치렀는데 둘 다 응시하는 사람도 있었다. 퇴계 이황은 초시를 치를 때 진사시에서 1등, 생원시에서 2등을 차지했다.

소과의 초시는 지방에서 치르는 향시와 서울에서 치르는 한성시로 나뉜다. 생원시와 진사시에서 각각 향시 700명, 한성시 100명 등 총 1600명을 뽑아 한성에서 복시를 치렀다. 그래서 최종적으로 생원 100명, 진사 100명을 선발했다(그림 참조). 지금 매년 치르는 대학수학능력시험에서 전국 200등 안에 드는 성적 우수자인 셈이다.

이렇게 뽑힌 생원과 진사에게 성균관 입학 자격과 대과 응시 자격을 부여했다. 급제라는 표현은 대과 합격자에게만 적용했기에 이들에겐 입격(入格)이란 표현을 썼다. 또 대과 급제자에겐 합격증서로 홍패(紅牌)를, 생원과 진사에겐 백패(白牌)를 줬다.

백패만 받아도 공인된 양반으로서 지방에선 엄청난 영향력을 발휘할 수 있었다. 미관말직이어도 참봉 또는 교도 같은 관직을 제수받거나, 향교와 서원 유생의 명부를 작성하고, 지방관의 진퇴에도 영향을 끼칠 수 있었다. 따라서 황진사는 대과에 급제해 출사한 게 아니라 소과 진사시에 합격해 성균관에서 공부하다 대과의 뜻을 접고 낙향한 것으로 봐야 한다.

한국의 근현대소설을 읽노라면 초로의 중늙은이에게 생원이나 초시라는 호칭이 붙는 경우를 보게 된다. 이효석이 지은 ‘메밀꽃 필 무렵’의 주인공 허생원이나 황순원이 지은 ‘소나기’ 속 소녀의 증조부인 윤초시가 대표적이다. 이 때문에 ‘초시=생원=진사’로 여기는 경우가 많다.

초시, 생원, 진사, 거인, 수재

![조선시대 진사에게 내린 백패. [사진 제공 · 스토리 테마파크]](https://dimg.donga.com/ugc/CDB/WEEKLY/Article/5c/de/02/80/5cde02800fddd2738de6.jpg)

조선시대 진사에게 내린 백패. [사진 제공 · 스토리 테마파크]

초시는 본디 소과나 대과를 가리지 않고 향시와 한성시 합격자를 뜻했다. 소과의 선발 과정이 2단계라면 대과의 선발 과정은 식년시를 기준으로 보통 3단계를 거쳤다. 초시(240명 선발)→회시(33명 선발)→전시(33명의 순위 결정)다.

원칙적으로 문과 응시는 진사와 생원만 가능해야 하지만 유력 가문의 자제가 바로 문과에 응시하는 경우가 많았다. 이렇게 바로 문과에 합격한 사람을 ‘유학(幼學) 급제자’라 했는데 조선 초기에는 그 비율이 15% 미만이었으나 영·정조 대에는 70%대에 육박하게 된다. 이처럼 진사나 생원이 아니어도 문과에 응시하는 사람이 대거 늘어나면서 급제 직전 아깝게 미끄러진 사람이라는 뜻으로 초시라는 호칭이 등장하게 된 것이다. 중국에선 이를 거인(擧人)이라고 불렀다.

생원은 중국에서 본래 국립중앙대학인 국자감(國子監)의 감생(監生)이란 뜻으로 쓰이다 송(宋)나라 이후에는 지방별로 설치된 관학의 학생을 뜻하게 됐다. 중국에서 지방 관학의 학생은 지역별 향시 합격자라는 점에서 조선의 초시와 비슷하다고 볼 수도 있다. 하지만 조선 생원은 국립대학인 성균관 유생이 될 수 있었다는 점에서 감생에 더 가까웠다. 그렇지만 조선 후기 진사에 비해 그 비중이 떨어지면서 늙은 유생을 지칭하는 용어로 격하됐고, 1894년 과거제 폐지 이후에는 ‘메밀꽃 필 무렵’의 허생원처럼 장돌뱅이라도 나이 지긋한 사람을 가리키는 호칭으로 전락했다.

중국에는 그 비슷한 용어로 수재(秀才)가 있다. 원래는 당나라 때 과거의 한 과목이던 수재과의 급제자를 칭하던 용어였는데 원나라 때부터 과거 준비를 위해 글공부하는 서생이란 뜻으로 격하됐다.

그나마 의미 격하가 가장 적었던 호칭이 진사다. 19세기에 들어서 생원 수는 줄어드는 반면 진사 수는 급증했다. 한국민족문학대백과에 따르면 조선시대를 통틀어 합격자 명단에서 확인된 진사는 2만974명, 생원은 1만9675명이라고 한다. 그래서 생원이 딱히 할 일 없는 노인을 지칭할 때 진사는 뼈대 있는 양반가문 출신의 호칭으로 남았다.

![[영상] “달러 투자는 가격 예측 빗나가도 이득… <br>달러 보유하는 것만으로도 방어 효과”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/699bae1b11add2738e25.jpg)

![[영상] AI 반려로봇 88만 원… <br>마트에서 스마트폰 사듯 로봇 쇼핑한다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/8e/b9/cf/698eb9cf1c04a0a0a0a.jpg)