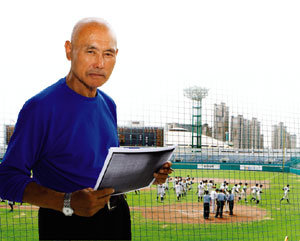

51년째 아마추어 전 경기를 관전하고 경기 기록지를 작성하는 전설적 기인이 있다. ‘야구의 문화유산 지킴이’ 최기주(71) 씨가 그 주인공. 2008년 아마야구 ‘메카’였던 서울 동대문야구장은 역사 속으로 사라졌지만, 여전히 아마야구대회가 열리는 곳이면 전국 방방곡곡 어김없이 나타난다. 8월 8일 제46회 대통령배 전국고교야구대회 군산상고와 제주고의 개막전이 있던 수원야구장에서 그를 만났다.

그와 정식으로 날짜와 장소를 잡고 인터뷰를 진행한 것은 아니다. 아무리 수소문해봐도 그의 연락처를 알 길이 없어 무작정 야구장을 찾은 터였다. 예전엔 동대문야구장에만 가면 늘 그를 만날 수 있었다지만, 지금은 아마야구대회가 여러 곳에서 열리는 바람에 운에 맡길 수밖에 없었다.

다행히 ‘전설’은 배신하지 않았다. 허름한 옷차림에 범상치 않은 분위기를 풍기는 인물이 수원야구장 입구에 들어서고 있었다. 반가운 마음에 한걸음에 달려갔다. 나이로 치면 손자뻘 되는 기자가 팔짱을 끼며 “할아버지 만나고 싶어서 왔다”고 말하니, 허허 웃으며 따라오란다(생생한 전달을 위해 말투나 단어 등을 가감 없이 옮긴다).

▼ 소문은 익히 들었습니다. 여전히 기록 중이시죠?

“물론. 지난번에는 마산까지 다녀왔어. 예전에는 다 동대문에서 했는데. 버스비가 많이 올랐어.”

▼ 요즘 고교야구는 어때요?

“아마추어가 많이 죽었어. 실력도 줄고. 지원을 잘 안 해줘. 우승 잘하는 팀은 지원이 좋지. 덕수 같은 데는 지원이 좋아. 애들 숙소도 그렇고. 이번에는 스타가 별로 없어.”

자리에 앉자마자 그의 손이 바쁘게 움직인다. 그가 메고 온 가방 안에는 기록지 수백 장이 들어 있다. 적지 않은 나이임에도 먼 곳에 있는 전광판 숫자와 이름을 정확히 옮겨 적는다. 장내 아나운서처럼 포지션과 선수 이름들을 맛깔나게 외치며 어린아이 같은 표정을 짓는 그의 모습은 ‘전설’ 하면 떠오르는 근엄함과는 다소 거리가 있어 보였다.

“야구에는 이빨박사가 많아. 그렇지만 나에겐 기록지 수만 장이 있지. 오늘은 4경기가 있어. 지금은 조계현하고 차우찬이 나온 군산상고랑 제주고 경기야.”

경기가 시작되고 관중이 입장하면서 그를 알아본 이들이 하나같이 “박사님” 하며 인사를 건넨다. 군산으로 아들을 야구유학 보냈다는 한 중년 여성은 음료수까지 챙겨주며 계속해서 그와 야구에 대해 이야기를 나눈다. 그는 고교야구팀 감독의 이름과 출신뿐 아니라, 과거 선수 시절 이야기까지 줄줄 꿰고 있다.

실수로 팀을 잘못 적은 선수 이름들을 침으로 지우는 모습은 세월조차 막을 수 없는 최기주 씨의 뚝심을 잘 보여준다.

“학부모들이야 대부분 알지. 친한 학부모들한테는 기록지 복사해서 줘. 전력 분석하라고. 천안 북일 쪽 엄마들은 다 알지.”

그가 기록으로 쌓아온 51년의 문화유산에는 ‘프로야구 전설’들의 꽃다운 시절 흔적도 있다. 국민타자 이승엽은 물론, 현재 미국 메이저리그에서 활동하는 추신수와 지금까지 한국 프로야구사에 한 획을 그었던 수많은 전설의 고교 시절이 고스란히 담겨 있다.

“경북고 이승엽, 부산고 추신수, 광주일고 최희섭이 다 있지. 예전에 모아둔 거 동대문야구장 창고에 다 보관했는데, 폐쇄되면서 그다음부터는 몰라.”

▼ 그 선수들이 할아버지 다 기억하겠네요?

“애들은 나 다 알지. 근데 내가 프로야구는 안 보니까.”

▼ 왜 프로야구는 안 보세요?

“안 봐, 안 봐. 아마추어가 있어야 프로가 있지. 그게 다 무슨 소용이야. TV 중계도 그렇고 신문도 그렇고, 관심이 별로 없어. 동대문 때는 사람 많았는데, 지금은 이게 뭐야.”

▼ 지금 이 선수들이 프로 가서 잘하면 좋지 않으세요?

“프로 가서 잘하면 좋지. 근데 도중에 하차하는 애들이 많아. 그게 안타깝지.”

경기를 펼치는 선수들을 바라보는 눈에는 애정이 가득하다. 경기 중간에 애정 어린 잔소리도 빼놓지 않는다. 큰 소리로 “포수 다리 더 벌려. 스트라이크 존 좁아진다”라고 외치자, 그의 소리를 알아들었는지 포수가 다리를 더 벌린다. 어느덧 7회, 양 팀은 0대 0으로 팽팽히 맞서고 있다.

“오늘은 투수전이야. 네가 많이 잡나, 내가 많이 잡나 하는 거지. 허허. 지금 삼진 7개 잡았어. 투수 힘이 빠졌어. 두들겨 패야 돼. 러키세븐이야! 오늘 번트를 왜 하나도 안 대. 힘 빼고 쳐 인마! 뒷다리가 놀잖아. 군산이 요즘 고기가 안 잡히나. 왜 이렇게 힘이 없어들.”

연이은 폭염 속, 경기가 후반으로 갈수록 선수들은 지친 기색이 역력했다. 그 와중에 제주고 투수가 지면의 열기 때문인지 경기 도중 신발을 갈아 신는 진풍경을 연출했다.

“허허허, 50년 동안 야구 보면서 이런 건 또 처음 보네. 이거 역사책에 넣어.”

“나는 그저 야구 좋아하는 사람”

개막전 경기는 결국 연장전 11회 말 승부치기 끝에 밀어내기 볼넷으로 제주고가 1대 0으로 진땀승을 거뒀다. 그와 동시에 그의 펜도 멈췄다. 이렇게 그의 역사 기록은 한 페이지를 추가했다. 여담이지만, 경기 시작 전 전광판에 뜬 선수명단을 기록지에 옮길 때 팀을 반대로 적는 실수가 있었다. 그의 손엔 볼펜 한 자루뿐. 침으로 글자를 지우고 다시 쓰는 모습에서 그가 걸어온 외길 인생의 뚝심과 발자취가 느껴졌다.

“나는 그냥 야구 좋아하는 사람이야. 그러니 내가 없으면 섭섭하지. 그래, 안 그래? 협회랑은 아무 관련이 없어. 아마추어가 살아야 프로야구도 사는 거야. 지금은 야구 열성분자가 없어. 그러면서 무슨 10구단 창단이야. 손님이 없는데, 후원만 하면 뭐 해. 소문을 내야지!”

그의 기록이 앞으로도 계속될 것인지에 대한 물음은 무의미했다. 그에게는 그것이 인생의 전부이자 삶 자체였다. “언제든 보고 싶으면 여기(수원야구장)로 오면 되느냐”고 묻자, 망설임 없이 답변이 돌아온다.

“그럼, 만날 수 있지.”

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, 은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)

![[영상] 폰을 ‘두 번’ 펼치니 ‘태블릿’이 됐습니다](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a9/23/6948a9231242a0a0a0a.png)