“농장 근처에 불이 났지 뭐요. 그래서 21세기에 이렇게 말을 타고 소 떼를 몰고 있지요. 이처럼 멋진 직업을 아들들은 왜 물려받으려 하지 않나 몰라.”

영화 ‘로스트 인 더스트’는 이런 농담들 사이에 놓여 있다. 깊은 자괴감과 실망감에서 나오는 희망 난민들의 농담, 삶에서 더는 건져 올릴 것도 파낼 것도 없는 밑바닥을 본 사람이 자신의 생애에 보내는 끈적한 위로 같은 농담 말이다.

‘로스트 인 더스트’의 원제는 ‘Hell or High Water’다. 굳이 풀어보자면 ‘하늘이 무너져도’라는 의미를 가진 미국식 시쳇말이다. 속담에서야 ‘하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다’고 하지만 정말 하늘이 무너지고 물이 거꾸로 솟는다면 우리는 무엇을 할 수 있을까. 이 영화의 주인공이라고 할 수 있는 두 형제는 하늘이 무너질 지경에 이르러 마침내 하나의 결단을 내린다. 은행 빚 때문에 농장을 통째로 빼앗기느니, 대출을 내준 은행을 털어 빚을 갚겠노라고 말이다.

자조적 농담이 가장 활기찬 동네, 이 영화의 배경이 되는 미국 텍사스 주 평원은 금융자본이 쓸고 지나가 이젠 아무것도 남지 않은 곳으로 묘사된다. 자동차가 지나가는 황량한 평원 곳곳엔 ‘즉시 대출’ 같은 간판만 즐비하다. 이미 은행은 돈을 빌려주며 담보로 잡아둔 농장들을 챙기는 등 빼먹을 것은 다 빼먹어, 모양만 은행이지 아무런 기능이 없다. 폐쇄회로(CC)TV도 없는 은행이라니, 사실 그건 은행이라기보다 그저 동전교환소 아닐까. 아니나 다를까, 영화 속 한 노인은 헛간을 뒤져 1953년 동전까지 바꾸러 챙겨온다.

영화 곳곳에 드러나는 미국의 모습도 우리가 알고 있는 그것과 다르다. 지겹도록 맥주를 마시고, 스테이크 외에는 아무것도 먹지 않는 사람들. 41년째 웨이트리스를 하며 늙어간 ‘할머니’는 손님에게 뭘 먹을 거냐고 묻는 대신 “뭘 안 먹을 거냐”고 당당하게 묻고 “여기는 스테이크만 팔아. 그리고 미디엄 웰던밖에 안 돼”라고 말한다. 되는 것보다 안 되는 걸 말하는 게 더 빠른 곳, 그곳에선 더 나은 삶을 꿈꾸는 것조차 허망하다.

하지만 주인공 토비(크리스 파인 분)는 이 가난과 절망을 적어도 아들에게까지 물려주고 싶지 않다. 소 떼를 몰던 카우보이의 말처럼 아들들이 뭐라 해도 아버지는 아들에게만큼은 다른 삶을 주고 싶은 것이다. 그래서 그는 이혼한 전처가 데리고 사는 아들을 만나 “절대 나처럼 살지 마라”고 당부한다. 그건 늘 쫓기며 살아온 을(乙)의 인생을 더는 반복하지 말라는 바람이기도 하다.

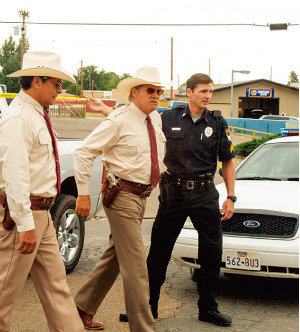

황량한 텍사스를 배경으로 한 이 은행 강도극은 그동안 우리가 봐왔던 ‘하이스트(Heist) 무비’, 즉 ‘우리에게 내일은 없다’ ‘내일을 향해 쏴라’처럼 통쾌하거나 멋지지 않다. 영화 속 대사와 같이 그런 은행 강도는 30년 전쯤에나 있었을 일이다. 그럼에도 동생과 조카들을 위해 그 나름의 길을 가는 형 태너(벤 포스터 분)의 모습은 영화가 끝난 뒤에도 잔잔한 슬픔을 남긴다. 노련한 보안관 해밀턴(제프 브리지스 분)과 그의 파트너 알베르토가 나누던 농담도 영화관을 나온 후까지 머릿속을 맴돈다. 어쩌면 우리는 그런 시시한 농담을 주고받으려고 이 고단한 하루를 버티고 있는지도 모른다.