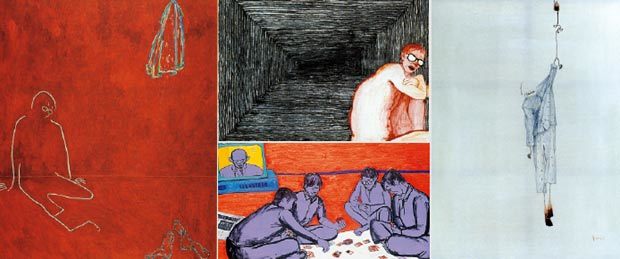

외출에서 돌아와, 2004, 캔버스에 유화(왼쪽). 동짓밤, 1995, 캔버스에 먹과 유화(가운데 위). 1989년 12월31일 밤, 1990, 캔버스에 유화(가운데 아래) 수혈, 2002, 캔버스에 유화(오른쪽). 남궁문이 바라보는 세상은 언제나 그의 내재적 논리로 재구성된다.

정말 외향적인 사람은 세상의 상식과 관습에 자신을 잘 적응시키는 사람이고, 내성적인 사람은 좀처럼 자신의 세계를 바꾸지 못하는 사람이라는 것이다. 세상일에 관심이 많고, 명랑해 보여도 삶의 기준이 내부를 향하고 있다면 내성적인 사람으로 보는 게 적당하다는 것이다.

서울 광화문 일민미술관에서 열리는 ‘외출금지’라는 퍽 ‘내성적’인 제목을 단 전시회와 작가 남궁문을 만난 뒤 가장 먼저 떠오른 건 이런 심리적 기준이었다.

그는 1988년부터 99년까지 여덟 차례 개인전을 연 이후 6년 만에 다시 개인전을 갖는다. 이제 마흔아홉 살이니, 작가로서 한창 때인 6년 동안 공식적인 미술계 활동을 접었던 셈이고 이 때문에 그에 대해 거의 알려진 바가 없었다. 그래서 우선 2개의 넓은 전시장을 채우고도 남는 엄청난 작업량에 ‘충격’을 받는다.

그는 십수 년 전에 나온 종합과자선물세트 박스 안쪽 면을 캔버스 삼아 그림을 그리고, 그 안에 또 그림 그린 내복 상자들을 넣고, 또 그 안에 낱장 그림들을 보관했다. 뿐만 아니라 직접 달력을 그렸는데 실수로 하루를 빼먹고 만들었지만, 그걸 보며 살기도 했다. 영화 ‘올드 보이’의 주인공처럼 물감만 가진 채 어딘가에 감금돼 살았던 게 아닐까 싶기도 하다.

홍익대 미술대학 서양학과와 동 대학원을 졸업한 그는 작가로서의 이력을 쌓기 시작할 무렵엔 세상과 꽤 우호적인 관계를 맺었던 것 같다. 당시 주류였던 민중미술 작가들과 함께 단체전에 참여했고, 고등학교 미술교사로 몇 년간 재직하기도 했을 뿐 아니라 스페인 바르셀로나 미술대학에서 박사과정을 마친 뒤 김찬동, 강성원 같은 미술평론가들의 지지를 받아 개인전을 열기도 했기 때문이다. 이 정도면 운도 따랐다고 할 수 있다.

그러나 그는 민족민중미술에서 떨어져나왔고, 학교를 그만두었으며, 미술평론가들이나 홍익대 출신 작가들과 더 이상 교류하지 않았다. 그는 자신에게 미술계의 관습과 상식이 결핍돼 있다는 것을 깨닫기 시작했으나, 그것을 채우려고 노력하지 않았다.

“민중미술 그룹에서 활동하려면 그림에 정치적 발언을 담아야 하는데, 저는 개인적이라는 비판을 받았어요. 그때도 전 그냥 제 느낌을 그렸거든요. 결국 쫓겨난 거죠, 뭐.”

그는 그때나 지금이나 사회에 관심이 많다. 서울역 노숙자들을 보면 발길이 떨어지지 않고, 쿠데타로 집권한 대통령에 분노하기보다 화투피 한 장에 전전긍긍하는 소시민들의 표정에서 깊은 인상을 받는다. 그는 날마다 신문이나 인터넷 매체들을 서핑하고, 홈페이지(www.artistdiary.co.kr)에 그림이나 작가적 코멘트를 달았다.

그러나 그의 사회적 발언은 남들이 ‘예술가의 사회적 책임’이라고 불러줄 만한 문법과 유통 경로를 갖지 못했다. 만약 그의 사회적 발언이 사회적으로 이해될 만한 조건을 갖췄다면 그는 유력한 민중미술 작가로 알려졌을 것이다. 또는 예술가라는 사회적 환상과 기준에 스스로를 비춰보았다면-시쳇말로 ‘철이 들었다면’-작가로서 각광을 받았을 수도 있다. 그의 기준은 오로지 자신의 실존뿐이었고, 그것은 그의 그림을 점점 더 내성적인 것으로 만들었다.

대학 시절의 습작부터 최근작까지 너무 많은 작품들이 전시돼 있긴 하지만, 전시작들은 대개 자신의 존재를 강조한 자화상들과 공기 빠진 풍선처럼 납작하게 늘어진 인물화들로 나뉜다. 검은 뿔테 안경만 남은 자화상들이 내면의 논리에 충실하려는 욕망을 드러낸다면, 평면적인 인물화들은 쓸모없는 존재의 무게를 덜어내려는 강박관념으로 보인다. 그 납작한 인물화들은 때로 아슬아슬하게 윤곽만 남기도 하나, 링거 주사 호스를 매달고 세상과 소통하려고 애쓰기도 한다.

생각해보면, 대부분 사람들은 내성적이다. 단지 얼마나 외향적인 ‘척’할 수 있는지의 문제다. 남궁문은 자신의 내적 감성을 고스란히 표현할 수 있는 재능을 갖고 있으므로(혹은 그렇다고 믿기 때문에), ‘척’하기 위해 테크닉을 쓸 필요를 느끼지 않는다. 그는 작가로서 결핍돼 있지 않은 것이다. 그리고 그것이 그의 회화적 스타일을 이루고 있다.

화창한 봄날 자기 방에 처박혀버리고 싶은 적이 있었다면, 스스로 사회적 부적응자가 아닌지 의심이 든다면, 그리고 자신이 내성적인 사람이라고 생각한다면, 그의 그림이 무슨 이야기를 하는지 대번에 느낄 수 있을 것이다. 6월26일까지, 문의 02-2020-2055.

![[오늘의 급등주] ‘통합 HD현대중공업’ 훈풍에 <br>현대마린엔진 강세](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a5/27/6948a5272273a0a0a0a.jpg)