혼잘레스 코크, ‘회화 수집품이 있는 실내’, 1671년경. 17세기 네덜란드에서는 미술품 시장이 본격적으로 형성되었다.

덕수궁 근대미술관(11월9일까지)에서 열리는 전시를 둘러보는데 이런 말이 들려온다. 아닌 게 아니라 전시장에는 거의 두어 뼘 크기의 작품들만 올망졸망 진열돼 있다. ‘네덜란드의 황금시대가 고작 이런 거였어?’라는 탄식이 나올 만하다. 혹시 17세기 이탈리아 바로크 미술의 웅장한 대작들을 기대하고 갔다면 ‘에계, 이게 다였어?’ 하는 생각이 드는 것도 무리는 아니다.

그러나 전시를 보기에 앞서 한 가지 짚어두어야 할 점이 있다. 바로 네덜란드 미술의 특수성이다. 교회와 왕족이 모든 작품을 ‘싹쓸이했던’ 유럽의 다른 나라들과 달리 네덜란드에서는 누구나 그림을 주문하고 사들일 수 있었다. 예를 들어 17세기 초에 설립된 암스테르담 증권거래소의 한 직원은 탁 트인 바다 위를 동인도회사의 선박이 돛을 잔뜩 부풀리고 항해하는 해양풍경화에 관심을 두었고, 수입산 튤립 품종을 개량하느라 텃밭 가꾸기에 여념이 없는 화훼 전문가는 벌과 나비가 날아드는 꽃을 그린 정물화에 군침을 흘렸다. 꼭 돈을 쌓아놓고 사는 귀족이나 수도원의 수도사와 수녀들이 아니더라도 시민들 누구나 여윳돈이 있으면 거리낌 없이 미술작품들을 장만했다.

그 당시 네덜란드에는 집집마다 평균 십여 점씩 벽에 그림을 걸어두었다고 하니, 시민들의 미술품에 대한 애호가 거의 돌림병 수준이었다 할 수 있을 듯하다. 미술작품을 보면서 즐기기도 했겠지만, 거래에 밝았던 네덜란드 사람들은 유망한 화가의 아틀리에를 문턱이 닳도록 드나들면서 ‘돈 좀 되겠다 싶은’ 작품을 점찍어 두었다가 사고 팔고, 교환해 이익을 챙겼다. 꼭 부동산 투기하듯 미술품에 투자를 아끼지 않았던 것이다. 교회에 세워두는 으리으리한 제단화나 시청사에 걸어두는 큼직한 역사화는 매물 대상이 아니니 관심 밖이고, 다양한 신분과 직업, 계층의 눈높이와 입맛에 맞는 고만고만한 그림들이 ‘블루칩(대형우량주)’으로 떠올랐다. 이런 그림들은 부담 없는 크기에 가격도 적당하고 주제도 다양했다. 실제로 이번 전시회에 전시된 작품들을 살펴보면 ‘주제 백화점’이라고 불러도 좋을 만큼 내용이 제각각이다. 구매 고객들의 요구에 맞추어 화가들이 전문화를 추구하기 시작한 것도 흥미로운 현상이다. 공방마다 화가마다 한 가지씩 전문 분야를 꿰차고 승부했는데, 정물화의 경우 부엌 정물, 과일 정물, 꽃 정물, 책 정물, 도축 정물, 사냥 정물 등의 주제로 나뉘었고, 풍경화의 겨우 바다 풍경, 둔덕 풍경, 풍차 풍경, 운하 풍경, 해안 풍경, 골목 풍경, 항해 풍경 등으로 주제가 세분되어 있었다. 이런 소재들은 사실 미술의 오랜 역사를 통틀어 17세기에 이르러 네덜란드에서 처음 출현한 것들이다. 예를 들어 클라스존이 그린 해골 그림 한 점만 해도 그쪽 동네에서는 400년 가까운 해골 정물화의 장구한 족보에서 시조 할아버지뻘 되는 셈이니, 작품의 크기가 다소 작다고 해서 섣불리 가치를 판단할 일은 아니다.

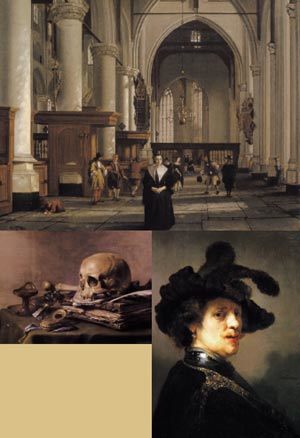

코르넬리스 드 만, ‘로테르담 성 라우렌스 교회의 내부’,1665년경.교회 내부는 아무런 장식 없이 말쑥하다(위). 피터 클라스존, ‘바니타스 정물’, 1630년경(아래 왼쪽).렘브란트 반 라인, ‘깃털 모자를 쓴 남자’, 1635년경.

렘브란트는 초상화와 자화상을 많이 남긴 화가다. 그에게는 인간이 주연으로 등장하는 세상살이라는 연극, 즉 삶과 역사의 명암을 기막히게 그려내는 재주가 있었다. 그의 자화상일지도 모르는 ‘깃털모자를 쓴 남자’를 보면서 초상 주인공의 찡그린 듯한 눈빛과 일그러진 표정, 우연히 돌아보는 가벼운 움직임에서 그의 붓의 흔적을 확인하는 것은 부질없는 짓이다. 이것은 붓으로 물감을 찍어 그린 그림이 아니라 삶과 삶을 지배하는 역사를 붓에 묻혀 그린 그림이기 때문이다. 렘브란트는 빛과 어둠의 절박한 변증법으로 동요하는 영혼을 수사한다. 렘브란트의 미술이 때로 밉살스럽고 때로 안쓰러운 까닭은 영국의 해상정책과 에스파냐의 종교정책에 늘 시달리던 네덜란드의 역사가 그와 같았기 때문이 아닐까? 또 렘브란트의 삶이 돛대 부러진 범선처럼 운명의 거친 파도 위에 고독하게 표류했기 때문이 아닐까?

예술의 먼 바다를 항해했던 렘브란트는 일생 동안 희망과 절망 사이를 멀미가 나도록 오갔다고 한다. 초상화 모델을 붙들어놓고 1, 2년씩 그림을 그린다는 소문이 나 게으른 화가라는 비웃음을 사기도 했고, 캔버스에 붓질을 할 때 물감을 흥청망청 낭비한다고 구설에 오르기도 했다. 렘브란트의 그림은 하도 우툴두툴해서 견과류를 갈아내는 강판으로 쓰기에 알맞다고 비아냥대는가 하면, 전기작가 하우브라켄은 초상화의 코가 얼마나 높은지 코를 붙들고 그림을 들어 올릴 수 있겠다며 거장의 작업방식을 웃음거리로 삼기도 했다. 렘브란트가 죽었을 때 네덜란드가 한 일은 그가 남긴 자화상 작품들을 벽 쪽으로 돌려놓은 것뿐이었다고 한다.

17세기 네덜란드의 미술은 이처럼 사회와 종교의 편견들과 싸워야 했다. 에스파냐의 통치하에 가톨릭으로 돌아선 남쪽 플랑드르에서는 종교를 주제로 한 제단화들이 많이 그려졌지만, 칼뱅주의 프로테스탄트의 전통이 강했던 북쪽 네덜란드의 사정은 전혀 달랐다. 칼뱅주의 교회의 서슬 퍼런 미술 검열은 종교미술에 관대했던 가톨릭과는 전혀 딴판이었다. 렘브란트도 그랬지만 이 시대 무명화가들의 소소한 작품들이 거의 종교를 주제로 하지 않는 것은 그 때문일 것이다. 그러나 미술이 교회의 넓은 치마폭을 벗어나면서 예술가들은 작품의 주제와 형식, 작품의 생산과 유통을 스스로 책임지는 자생성과 면역력을 갖추기 시작한다. 진정한 의미에서 경쟁력 있는 미술이 역사상 처음으로 자유롭게 경쟁하는 시장에 출현한 것은 바로 17세기 네덜란드에서였던 것이다.

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)