법원 내 대표적인 사법개혁론자인 문흥수 부장판사는 8월18일 전국 법관회의에서 최종영 대법원장 책임론을 들고 나와 파문을 확대시켰다.

노무현 정부 출범 직후 벌인 이 집단행동은 시기적으로 특별한 의미를 지닌다. 올 초 대법원이 발표한 ‘2003년 사법발전계획’에 대한 정면도전이자 최종영 대법원장 체제 4년에 대한 실망감의 표시였기 때문. 그러나 문판사의 용기는 큰 호응을 얻지 못했다. 냉소적인 반응을 보이는 법조인이 많았다.

“성적과 기수에 따른 피라미드 인사구조를 혁신하는 것은 좋다. 대법원도 그에 대해 고민중이다. 그런데 왜 하필 문판사가 나서는가. 그는 지난번 고등법원 부장판사(고등부장) 승진인사에서 탈락했고 여전히 승진 대상자다. 게다가 그는 사법시험 성적이 좋지 않다. 결국 피해의식 때문 아닌가.”

사시 21회인 문판사는 사법연수원을 수석으로 졸업했지만 사법시험 성적(50%)이 합산되는 종합성적에서는 최우등에서 멀어진 것으로 알려졌다. 아직도 판사 승진에 있어 사법시험 성적은 중요한 기준이다. 이런 정황이 그의 사법개혁 요구의 순수성을 의심하는 배경으로 작용한 셈이다.

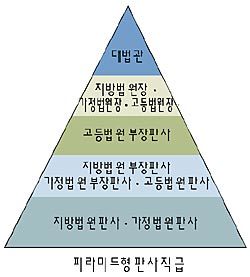

이는 고등부장 승진이 법조계에서 얼마나 민감한 문제인지를 보여주는 사례다. 따라서 사법개혁안의 중심에는 항상 ‘고등부장제 개혁’이 있다. 판사에는 보직별로 네 가지 계층이 있다(그림 참조). 피라미드 형태의 인사제도는 제때 승진하지 못하는 판사를 변호사 업계로 밀어낸다. 지금은 변호사로 활약하는 한 전직 판사의 설명.

“고등부장급 이상만 정년(63세)이 보장된다. 20년간 판결문만 써온 법관을 지금과 같이 전문화된 변호사 업계로 몰아내는 것은 너무나 가혹하다. 그러니 승진을 위해서는 기존질서에 순응할 수밖에 없다.”

2년 뒤 60~70명 판사 10여 자리 놓고 경쟁

법관 인사파동은 먼 미래의 일이 아니다. 한 기수에 20명 남짓 되던 판사 중 10명 내외가 고등부장으로 승진하던 시대가 끝났기 때문이다. 2년 뒤 고등부장이 되는 사시 23회부터는 사시 합격자가 300명으로 폭증해 판사 수도 기수당 60~70명으로 늘어났다.

이에 대법원도 위기의식을 느끼고 개혁안을 준비중이다. 그러나 고등법원-지방법원이라는 위계질서, 기수와 성적이라는 기존의 체계가 너무나 강고한 게 문제다. 손지호 대법원 공보관은 “1심 재판장은 200여개나 되는 데 반해 고등법정은 62개에 불과하니 피라미드 구조가 될 수밖에 없다”고 말한다. 또한 위계질서를 부정하는 ‘단일호봉제’와 ‘정년보장’ 같은 주장은 사회 전체의 공정경쟁 추세에 반하는 것이라는 지적도 제기된다.

성적과 서열에 찌든 법관 인사가 사법파동의 원인으로 작용했지만 실질적으로 법원이 가장 두려워하는 것은 ‘법조 일원화’로 알려졌다. 법조 일원화란 판사-검사-변호사 간의 벽을 허물고 필요한 인력을 선출하는 제도다. 결국 이는 ‘법원’이라는 성역을 해체하는 효과를 가져온다. 부장판사제도가 폐지되고 피라미드식 구조가 없어진다는 것은 결국 법조 일원화로 가는 지름길이다. 이런 사실을 잘 알고 있는 대법원이기에 고민이 더욱 깊어질 수밖에 없다.

![[영상] “내년 서울 집값 우상향… <br>세금 중과 카드 나와도 하락 없다”](https://dimg.donga.com/a/570/380/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/48/a8/ac/6948a8ac1ee8a0a0a0a.png)

![[영상] “우리 인구의 20% 차지하는 70년대생, <br>은퇴 준비 발등의 불”](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/carriage/MAGAZINE/images/weekly_main_top/6949de1604b5d2738e25.jpg)