백악관 입성 2개월 만인 2009년 4월 5일 버락 오바마 대통령은 체코 프라하에서 “핵무기 없는 세상을 만들겠다”는 당찬 연설을 했다. 그해 9월에는 ‘핵 비확산과 핵군축을 위한 유엔 안전보장이사회 회의’의장을 맡아 결의안 1887호의 채택을 주도하기도 했다. 세계 최강의 핵능력을 구비한 미국 지도자가 군사력의 결정체인 핵무기를 없애자고 발 벗고 나서는 모습은 역사상 전례가 없는 일이었다. 그가 세계 평화의 아이콘으로 떠올라 그해 가을 노벨평화상을 수상할 수 있었던 결정적 이유다.

빈 수레가 요란했던 것일까. 취임 6년을 넘긴 현재 오바마 행정부의 ‘핵무기 없는 세상’ 구호는 별다른 가시적 성과를 내놓지 못한 상태다. 특히 미국 역대 행정부의 핵탄두 감축량과 감축률을 시간순으로 비교하면 오바마 대통령의 성적표는 한층 초라해진다.

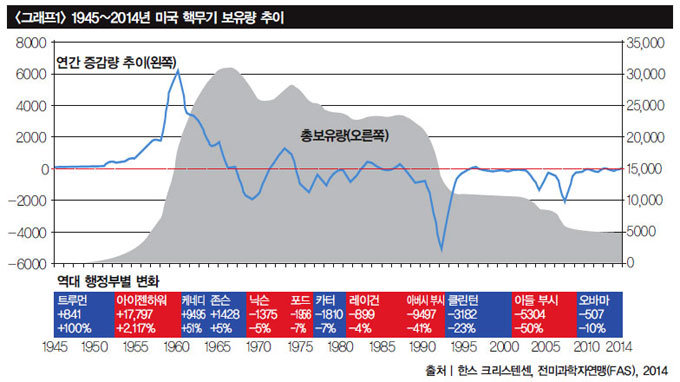

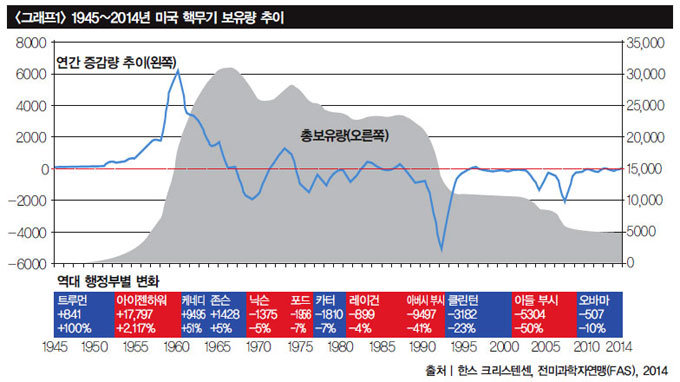

미국은 존슨 행정부 2기에 핵탄두 1428기를 줄이는 것으로 처음 감축에 나섰고, 뒤이은 닉슨 행정부도 노후한 핵무기를 처리하는 방식으로 탄두를 줄여나갔다. 포드 행정부 시기에는 1956기, 카터 행정부 시기에도 1810기의 핵탄두가 폐기됐다. 모두 냉전이 한창이던 시기임을 감안하면 자못 놀라운 숫자다. 레이건 행정부 1기에는 핵탄두 899기를 감축했다가 2기에 다시 보유량을 늘리는 등 기묘한 상황이 연출되기도 했지만, 냉전이 종식된 ‘아버지 부시’ 시대에는 9497기의 핵탄두가 사라지는 결정적인 변화를 맞이한다. 클린턴 정부 역시 2기에는 다소 증가세를 보였지만 1기에는 3000여 기를 감축하는 큰 폭의 조치를 감행했다.

특히 놀라운 것은 새로운 개념의 핵무기를 개발하고 이른바 ‘불량국가’에 대한 핵무기 사용을 주장해 평화운동 진영으로부터 비난의 화살을 한 몸에 받았던 ‘아들 부시’ 대통령이 재임 기간에 전체 핵탄두 보유량의 절반에 해당하는 5304기를 감축했다는 사실. 부시 부자가 임기 12년간 감축한 핵탄두만 1만4801기로, 매년 1233기를 폐기한 셈이다. 이로써 미국의 핵탄두 보유량은 아이젠하워 대통령 이후 최저치로 떨어졌다(그래프1 참조).

공화당에 막혀, 푸틴에 치여

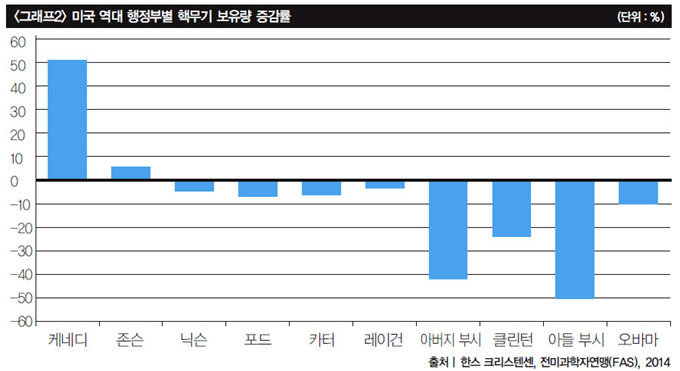

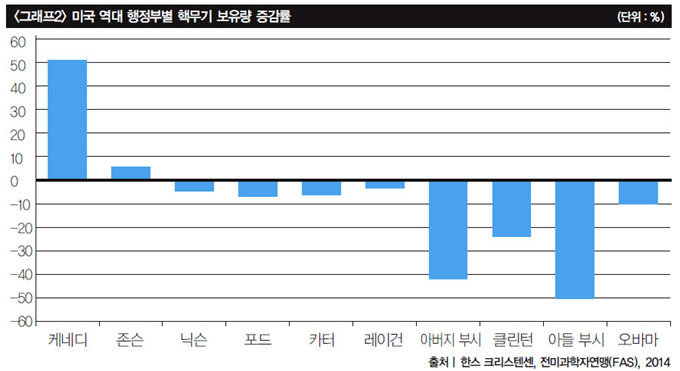

오바마 대통령의 경우 지난 6년간 폐기한 핵탄두는 500기 남짓. 핵무기 감축을 포함한 강력한 군비통제 공약을 내걸고 당선했지만 결과는 완전히 다르다. 핵무기 감축을 탄두 수가 아닌 비율로 따져 봐도 마찬가지다. 아들 부시는 취임 시점에 보유 중이던 핵무기의 50%를 없앴고, 아버지 부시가 41%로 뒤를 이은 반면, 오바마 대통령의 감축률은 10%에 불과하다(그래프2 참조). 물론 임기가 2년 남아 있긴 하지만 ‘핵무기 없는 세상’을 달성하기는 녹록지 않아 보인다.

노력이 없었던 것은 아니다. 프라하 연설 1년 뒤인 2010년 오바마 대통령은 핵태세검토보고서(NPR)를 발표하고, 핵안보정상회의를 개최한다. ‘핵 없는 세상’이 당장 이뤄질 수 없음을 인정하면서도, 미국 국가안보전략에서 핵무기가 차지하는 억제(deterrence) 역할을 축소하는 구체적인 조치로 의지를 표명한 것이다.

남은 임기 2년간 추가 감축?

남은 임기 2년간 추가 감축?

그러나 다른 한편으로는 핵군축 의무 이행이나 핵 위험 축소, 핵무기 사용 금지 등을 담은 유엔 총회 차원의 주요 결의안에 대해 오바마 행정부는 여전히 반대 입장을 고수하고 있기도 하다. 그의 핵군축 의지가 온건파 지지자들로부터도 진정성을 의심받는 배경이다.

핵무기 전문가인 한스 크리스텐센 전미과학자연맹(FAS) 국장은 오바마 행정부의 핵군축 정책이 제대로 추진되지 못하는 원인을 다음과 같이 분석한다.

먼저 공화당의 반대가 만만치 않다. 포괄적핵실험금지조약(CTBT) 등 주요 정책이 공화당의 반대에 막혀 비준되지 못했을뿐더러, 러시아와의 신전략핵무기협정(New START Treaty) 비준도 핵무기 현대화와 미사일방어체계 구축의 차질 없는 진행이라는 조건을 달고서야 가까스로 이뤄졌다는 것이다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 강경한 행보도 만만찮은 걸림돌이다. 러시아는 이미 체결된 신전략핵무기협정 외의 추가적인 핵무기 감축은 거부하겠다고 선을 그은 상태. 당초 오바마 행정부는 러시아도 결국 동의할 수밖에 없으리라는 기대를 갖고 추가 감축을 계획했지만, 일이 틀어지면서 애초 구상보다 3분의 1가량 많은 핵탄두를 유지할 수밖에 없게 됐다는 것이다. 더욱이 2010년 NPR 작성 당시 미래 핵전력 수준을 2002년 부시 행정부의 NPR에 명시된 수위에 맞추기로 기술하는 등 첫 단추를 잘못 끼우는 바람에 획기적인 핵군축은 사실상 불가능했다는 게 크리스텐센 국장의 분석이다.

물론 남은 임기 2년간 오바마 대통령이 추가 감축을 진행할 것이라는 전망이 지배적이다. 자신의 고유 어젠다인 ‘핵무기 없는 세상’이 수포로 돌아가는 것을 지켜만 보고 있을 리 없다는 것. 이 경우 주요 감축 대상은 실전 배치에서 벗어나 보관 중인 탄두와 잠수함발사미사일(SLBM)의 핵탄두, 미사일 대신 전략폭격기에서 떨어뜨리는 중력탄(gravity bomb)이 될 것으로 보인다. 그러나 이에 해당하는 탄두의 수량이 극히 제한적이라는 점을 감안하면 오바마 대통령의 최종 성적표가 지금과 많이 달라질 공산은 그리 크지 않다.

오바마 대통령의 ‘핵무기 없는 세상’ 구상은 대통령선거 운동 시기 안보 현실주의자들로부터 ‘유토피아적 발상’이라는 비판을 샀던 대표적 이슈였다. 이에 대해 그는 “전혀 순진한 생각이 아니다”라며 공격적으로 반박해왔지만, 이제는 거꾸로 핵군축을 주장하는 진영으로부터 “허울뿐이었다”는 비난을 피하기 어려워진 형국. 고귀한 이상주의를 외치며 출발했으나 거대한 현실의 벽에 막혀 피로만 쌓이는 오바마 행정부의 오늘이다. 이쯤 되면 하루가 다르게 늘어나는 그의 흰머리가 어디서 온 것인지 짐작할 만도 하다.

빈 수레가 요란했던 것일까. 취임 6년을 넘긴 현재 오바마 행정부의 ‘핵무기 없는 세상’ 구호는 별다른 가시적 성과를 내놓지 못한 상태다. 특히 미국 역대 행정부의 핵탄두 감축량과 감축률을 시간순으로 비교하면 오바마 대통령의 성적표는 한층 초라해진다.

미국은 존슨 행정부 2기에 핵탄두 1428기를 줄이는 것으로 처음 감축에 나섰고, 뒤이은 닉슨 행정부도 노후한 핵무기를 처리하는 방식으로 탄두를 줄여나갔다. 포드 행정부 시기에는 1956기, 카터 행정부 시기에도 1810기의 핵탄두가 폐기됐다. 모두 냉전이 한창이던 시기임을 감안하면 자못 놀라운 숫자다. 레이건 행정부 1기에는 핵탄두 899기를 감축했다가 2기에 다시 보유량을 늘리는 등 기묘한 상황이 연출되기도 했지만, 냉전이 종식된 ‘아버지 부시’ 시대에는 9497기의 핵탄두가 사라지는 결정적인 변화를 맞이한다. 클린턴 정부 역시 2기에는 다소 증가세를 보였지만 1기에는 3000여 기를 감축하는 큰 폭의 조치를 감행했다.

특히 놀라운 것은 새로운 개념의 핵무기를 개발하고 이른바 ‘불량국가’에 대한 핵무기 사용을 주장해 평화운동 진영으로부터 비난의 화살을 한 몸에 받았던 ‘아들 부시’ 대통령이 재임 기간에 전체 핵탄두 보유량의 절반에 해당하는 5304기를 감축했다는 사실. 부시 부자가 임기 12년간 감축한 핵탄두만 1만4801기로, 매년 1233기를 폐기한 셈이다. 이로써 미국의 핵탄두 보유량은 아이젠하워 대통령 이후 최저치로 떨어졌다(그래프1 참조).

공화당에 막혀, 푸틴에 치여

오바마 대통령의 경우 지난 6년간 폐기한 핵탄두는 500기 남짓. 핵무기 감축을 포함한 강력한 군비통제 공약을 내걸고 당선했지만 결과는 완전히 다르다. 핵무기 감축을 탄두 수가 아닌 비율로 따져 봐도 마찬가지다. 아들 부시는 취임 시점에 보유 중이던 핵무기의 50%를 없앴고, 아버지 부시가 41%로 뒤를 이은 반면, 오바마 대통령의 감축률은 10%에 불과하다(그래프2 참조). 물론 임기가 2년 남아 있긴 하지만 ‘핵무기 없는 세상’을 달성하기는 녹록지 않아 보인다.

노력이 없었던 것은 아니다. 프라하 연설 1년 뒤인 2010년 오바마 대통령은 핵태세검토보고서(NPR)를 발표하고, 핵안보정상회의를 개최한다. ‘핵 없는 세상’이 당장 이뤄질 수 없음을 인정하면서도, 미국 국가안보전략에서 핵무기가 차지하는 억제(deterrence) 역할을 축소하는 구체적인 조치로 의지를 표명한 것이다.

그러나 다른 한편으로는 핵군축 의무 이행이나 핵 위험 축소, 핵무기 사용 금지 등을 담은 유엔 총회 차원의 주요 결의안에 대해 오바마 행정부는 여전히 반대 입장을 고수하고 있기도 하다. 그의 핵군축 의지가 온건파 지지자들로부터도 진정성을 의심받는 배경이다.

핵무기 전문가인 한스 크리스텐센 전미과학자연맹(FAS) 국장은 오바마 행정부의 핵군축 정책이 제대로 추진되지 못하는 원인을 다음과 같이 분석한다.

먼저 공화당의 반대가 만만치 않다. 포괄적핵실험금지조약(CTBT) 등 주요 정책이 공화당의 반대에 막혀 비준되지 못했을뿐더러, 러시아와의 신전략핵무기협정(New START Treaty) 비준도 핵무기 현대화와 미사일방어체계 구축의 차질 없는 진행이라는 조건을 달고서야 가까스로 이뤄졌다는 것이다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 강경한 행보도 만만찮은 걸림돌이다. 러시아는 이미 체결된 신전략핵무기협정 외의 추가적인 핵무기 감축은 거부하겠다고 선을 그은 상태. 당초 오바마 행정부는 러시아도 결국 동의할 수밖에 없으리라는 기대를 갖고 추가 감축을 계획했지만, 일이 틀어지면서 애초 구상보다 3분의 1가량 많은 핵탄두를 유지할 수밖에 없게 됐다는 것이다. 더욱이 2010년 NPR 작성 당시 미래 핵전력 수준을 2002년 부시 행정부의 NPR에 명시된 수위에 맞추기로 기술하는 등 첫 단추를 잘못 끼우는 바람에 획기적인 핵군축은 사실상 불가능했다는 게 크리스텐센 국장의 분석이다.

물론 남은 임기 2년간 오바마 대통령이 추가 감축을 진행할 것이라는 전망이 지배적이다. 자신의 고유 어젠다인 ‘핵무기 없는 세상’이 수포로 돌아가는 것을 지켜만 보고 있을 리 없다는 것. 이 경우 주요 감축 대상은 실전 배치에서 벗어나 보관 중인 탄두와 잠수함발사미사일(SLBM)의 핵탄두, 미사일 대신 전략폭격기에서 떨어뜨리는 중력탄(gravity bomb)이 될 것으로 보인다. 그러나 이에 해당하는 탄두의 수량이 극히 제한적이라는 점을 감안하면 오바마 대통령의 최종 성적표가 지금과 많이 달라질 공산은 그리 크지 않다.

오바마 대통령의 ‘핵무기 없는 세상’ 구상은 대통령선거 운동 시기 안보 현실주의자들로부터 ‘유토피아적 발상’이라는 비판을 샀던 대표적 이슈였다. 이에 대해 그는 “전혀 순진한 생각이 아니다”라며 공격적으로 반박해왔지만, 이제는 거꾸로 핵군축을 주장하는 진영으로부터 “허울뿐이었다”는 비난을 피하기 어려워진 형국. 고귀한 이상주의를 외치며 출발했으나 거대한 현실의 벽에 막혀 피로만 쌓이는 오바마 행정부의 오늘이다. 이쯤 되면 하루가 다르게 늘어나는 그의 흰머리가 어디서 온 것인지 짐작할 만도 하다.