맹랑한 9세 소녀의 힐링 이야기

부모는 좋든 싫든 어린 시절 자신의 부모로부터 받았던 영향, 특히 상처와 고통, 불안 같은 부정적인 감정까지 고스란히 자식에게 물려주곤 한다. 그렇다면 역으로 자식에게 부모란 미래로부터 현재에 당도한 편지일 것이다. 그런 의미에서 프랑스 영화 ‘나에게서 온 편지’(감독 카린느 타르디유)의 번역 제목은 무척 상징적이고, 매우 타당해 보인다. 프랑스어 원제는 원작 소설대로 ‘무릎을 스치는 바람(Du vent dans mes mollets)’이다. 시적이고 감성적인 원제가 무엇을 뜻하는지는 영화 후반부에 드러난다.

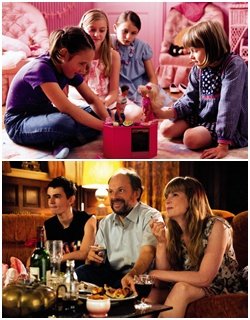

상징적인 번역 제목도 좋고 시적인 원제도 훌륭한 ‘나에게서 온 편지’는 깜찍하고 맹랑한 9세 소녀 두 명을 주인공으로 한 아름답고 사랑스러운 영화다. 극중 소녀들은 어른은 상상도 못 할 자신들만의 세계에서 ‘깜놀’(‘깜짝 놀라다’는 뜻의 인터넷 은어)할 사건을 벌이지만, 반짝반짝하리만치 순수하고 투명한 감성으로 관객을 사로잡는다. 부모 세대와 젊은 관객에겐 추억을 불러일으키고, 누구라도 가슴 한편에 남아 있을 어린 시절의 트라우마(정신적 외상)를 환기하며 치유하게 한다.

부모, 기성세대와의 갈등 속에서 성장통을 겪는 청소년 관객이라면 무엇 때문인지 모를 불안과 두려움, 고통과 번민이 단지 자신만의 것은 아니라는 위안을 얻을 수 있을 것이다. ‘나에게서 온 편지’는 유머와 온기, 귀여움과 사랑스러움, 그리고 진한 여운까지 인상적이고 매력적인 힐링 무비이자 성장영화다.

1981년 프랑스. 9세 소녀 ‘라셸’(쥘리어트 공베르 분)은 말 없고 걱정과 수줍음이 많은 소녀다. 개학 전날 가방을 메고 잠들 정도로 학교생활에 대한 기대감을 드러내지만 학교에선 재잘거리며 떠들 만한 친구가 없는 외톨이다. 한창 꿈 많고 시끄러우며 장난기로 가득할 나이인데 이 소녀는 왜 그럴까. 관객은 짐작만 할 뿐이다.

엄마를 외면하고 피하면서도 라셸은 말이 없고, 표현할 줄 모르며, 주어진 대로만 살아가는 엄마를 점점 닮아간다. 라셸이 같은 방을 쓰며 돌보는 외할머니는 뇌출혈로 쓰러져 오른손을 쓰지 못한다. 도통 속내를 짐작할 수 없는 딸이 걱정스러운 콜레트는 라셸과 함께 정신과 상담을 받지만 모녀 관계는 나아질 줄 모른다.

어린 시절 친구와 소중한 추억

변화는 엉뚱한 곳에서 왔다. 개학 첫날, 지각한 라셸에게 새로운 짝궁 ‘발레리’(아나 르마르샹 분)가 손을 내밀었다. 이 녀석, 라셸과는 하는 짓이 하늘과 땅 차이다. 발칙하기 그지없다. 초록색 신호등이 들어올 때 길을 건너지 않으면 무슨 천재지변이라도 날 줄 알았던 라셸에게 무단횡단을 가르쳐주는 것부터 시작해 시험지 바꿔치기, 선생님 데이트 미행하기 등 별별 악동짓을 눈 하나 깜짝하지 않고 벌인다. 라셸은 발레리가 벌이는 ‘사건’의 공모자가 돼가며 9세 꼬마의 유쾌한 장난기를 되찾아간다.

라셸이 발레리의 십대 오빠를 보면서 눈에 콩깍지가 씌어 ‘내 남자’라고 우기는 장면(이때 흘러나오는 음악이 ‘리얼리티’다)이나 두 소녀가 성기나 섹스를 은유하는 ‘19금 단어’를 거침없이 내뱉고, 몰래 훔쳐본 선생님의 ‘그 짓’을 인형으로 흉내 내는 대목에선 요샛말로 ‘뿜지’ 않을 도리가 없다.

라셸과 발레리의 만남은 가족마저 변화시킨다. 말끝마다 “내가 네 나이 때는 말이다”를 붙이고 살던 미셸, 그저 맛있는 음식을 해주고 극진히 보살피기만 하면 되는 줄 알았던 콜레트. 이들 라셸의 부모와 달리 발레리의 엄마 ‘카트린’(이자벨 카레 분)은 싱글맘에 자유분방하고 매력적인 여인이다. 딸 때문에 우연히 카트린을 만난 미셸은 딸 친구 엄마에게 미묘한 호감을 느끼고, 이는 부부관계에 변화를 몰고 온다.

이 영화는 어린 시절 친구와의 소중한 추억에 관한 작품이다. 자전거를 타며 “무릎에 스치는 바람은 여전히 똑같다”고 말하는 라셸의 마지막 대사가 긴 여운을 남긴다. 영화 속 소녀들의 ‘사생활’은 어른이라면 짐작하지 못할 상상의 세계지만, 돌이켜보면 우리 모두는 이 주인공들과 다르지 않은 한때를 보내지 않았나.

그래서 이 작품은 자신의 상처를 대물림하지 않으려고 안달복달하고, ‘내 아이만큼은 달라야 한다’고 노심초사하는 모든 부모에게 스스로 행복해지는 것이야말로 자식을 행복하게 키우는 가장 좋은 길임을 일러주는 치유 영화이기도 하다. 결국 부모와 자식, 친구는 서로에게 행운의 편지 같은 존재가 아닐까. 인생의 어느 한순간에서 ‘지금의 나’에게로 날아온.

수백 대 1의 경쟁률을 뚫고 캐스팅됐다는 두 아역배우의 앙증맞은 연기와 유명 감독이기도 한 아녜스 자우이의 엄마 연기도 볼만하다.