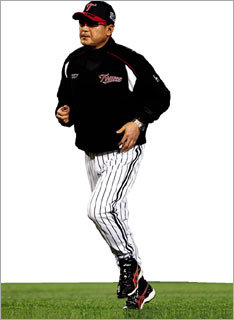

4월 7일 삼성과의 대구 개막전에서 3회 만루홈런을 치고 들어온 이병규를 향해 활짝 웃는 LG 김기태 감독(왼쪽). 4월 26일 넥센과의 경기에서 9회 초 리즈가 넥센 선두타자에게 연속 볼넷을 내주자 김기태 감독이 마운드에 올라 리즈를 진정시키고 있다.

LG는 2002년 한국시리즈 준우승을 마지막으로 2003년부터 지난해까지 9년 연속 포스트시즌 진출에 실패했다. 한국 프로야구 역사상 가장 오랫동안 가을잔치에 나서지 못했고, 그 과정에서 5명의 감독이 LG를 거쳐 갔다. 2001년 5월 이광은 감독이 사퇴한 후 지휘봉을 잡은 김성근 감독은 2002년 LG의 한국시리즈 준우승을 이끌었으나 프런트와의 마찰로 그해 11월 경질됐다.

이후 이광환 감독(2002년 12월~2003년 10월), 이순철 감독(2003년 10월~2006년 6월), 양승호 감독대행(2006년 6월~2006년 10월), 김재박 감독(2006년 10월~2009년 9월), 박종훈 감독(2009년 10월~2011년 10월)이 LG 사령탑을 맡았으나 계약기간을 채운 이는 김재박 감독이 유일하다. 물론 그도 재계약에 실패했고, 양승호 감독대행을 제외한 나머지 3명은 사실상 경질되는 아픔을 겪었다. 그래서 한편에선 LG를 ‘감독의 무덤’이라고 부른다.

감독의 무덤서 신화 창조?

지난해 10월 박종훈 전 감독의 바통을 이어받은 이가 지금의 김기태 감독이다. 1969년생인 김 감독은 현역 시절 LG와 전혀 인연이 없었다. 광주일고를 졸업한 뒤 인하대에서 아마추어 시절을 보냈고 쌍방울에서 데뷔해 삼성을 거쳐 SK에서 은퇴했다. LG가 보기엔 이른바 ‘비(非)프랜차이즈 출신’이다. LG 유니폼을 입은 것은 2009년 말 3년간 요미우리 연수를 마치고 2군 감독으로 복귀해 보낸 두 시즌이 전부다. LG구단이 그를 감독으로 영입한다고 발표했을 때 극성팬들이 반대 의견을 낸 것도 비프랜차이즈 출신에 대한 거부감 탓이었다.

그러나 한국 프로야구 30주년 기념 ‘레전드 올스타 지명타자’로 꼽힐 만큼 현역 시절 스타플레이어였던 김 감독은 요미우리에 몸담은 3년간 1군 보조타격코치, 2군 타격코치, 퓨처스리그 감독을 거치며 지도자 수업을 받았다. 베이징올림픽 국가대표팀에서 타격코치로 김경문 감독과 호흡을 맞추기도 했다. 일본에서 돌아온 뒤 LG 2군 사령탑을 맡아 국내에서 또 다른 지도자 수업을 받은 그는 지난해 시즌 중반 1군 수석코치로 올라선 뒤 정식으로 사령탑에 앉았다.

‘명가 재건’이라는 무거운 책임을 안은 그가 신인 감독으로서 의욕적인 행보를 시작했지만, 지난 오프시즌은 시련 그 자체였다. 프리에이전트(FA) 시장에서 조인성(현 SK), 이택근(현 넥센), 송신영(현 한화) 세 주축 선수를 잃은 데 이어 엎친 데 덮친 격으로 에이스 박현준과 또 다른 젊은 투수 김성현이 경기조작 파문에 연루돼 이탈했다. 시즌 개막을 앞두고 여기저기서 ‘꼴찌 후보’라는 평가가 쏟아졌다. 하지만 4강 유력 후보로 꼽히는 삼성과 롯데, KIA 세 팀과의 개막 후 7경기에서 4승3패를 기록하는 등 4월 한 달간 정확히 8승8패, 승률 5할을 기록하며 선전했다.

“미래 보며 팀 운영할 것”

대부분 감독이 되면 코치 자리에 ‘자기 사람’을 심으려 하고, 더구나 나이 든 선배를 코치로 쓰는 감독은 매우 드물다. 그러나 김 감독은 다르다. 팀에 필요하고 능력 있는 코치라면 선배라도 상관없다는 유연한 생각을 지녔다. LG 코칭스태프는 나이 차로 인한 불협화음 대신, 어느 팀보다도 끈끈한 협력과 조화가 돋보인다. ‘담당 코치가 그 분야에서는 감독보다 위’라는 김 감독의 소신이 크게 작용한 결과다. 책임은 감독인 자신이 지고, 권한은 코치에게 넘긴 덕에 코치들도 어느 때보다 선수단 조련에 열과 성을 다하고 있다.

김 감독은 고참 선수들을 배려해 힘을 실어주고, 그들이 자발적으로 후배들을 챙기도록 유도함으로써 모래알로 불리는 선수들이 하나로 뭉치도록 이끌었다. 평소 선수들과 스스럼없이 농담을 주고받는 ‘큰형님’ 스타일이지만 그렇다고 물렁한 것은 아니다. 원칙적이다. 오프시즌 때 체력테스트를 통과하지 못한 김태군을 스프링캠프에 데려가지 않은 게 좋은 예다. 김태군은 조인성의 빈자리를 채울 주전 포수 1순위로 꼽혔지만 ‘약속을 지키지 않았다’는 이유로 과감히 제외됐다. 선수들이 김 감독을 편하게 생각하면서도 결코 쉽게 보지 못하는 것도 원칙을 고수하는 이런 성격 때문이다.

LG 주장 이병규는 “김기태 감독님 밑에서 운동한다는 건 선수로서 큰 행운”이라고 말했다. 두산의 한 고참 선수는 “10년 넘게 LG 선수들을 봤지만 이런 분위기는 처음”이라며 “선수들이 감독을 위해 야구를 하겠다고 생각한다”고 말했다. 그러면서 “LG는 올해 꼴찌를 할 팀이 절대 아니다”라고 장담했다.

김 감독이 시즌 개막을 앞두고 꺼내든 승부수는 용병 투수 리즈를 ‘마무리’로 전환한 것이다. 리즈가 볼이 빠르면서도 제구 불안이 아킬레스건이라 이 같은 보직 전환에 대해 ‘모험수’라는 평가가 있었다. 이 점을 모를 리 없는 김 감독이 그런 결정을 한 데는 팀 분위기와 마운드 상황을 고려한 고육지책이었다.

그러나 김 감독의 작전은 결국 실패로 끝났다. 매번 불안한 모습을 보인 리즈가 4월 13일 잠실 KIA전과 4월 26일 잠실 넥센전에서 각각 4연속 볼넷, 3연속 볼넷을 내주며 패전 멍에를 졌다. 7경기에서 5세이브를 거뒀지만 2패에 방어율이 13.50에 이르자 김 감독은 “내 판단 실수”였다고 인정한 뒤 선발로 되돌리기로 결정했다.

리즈를 마무리로 기용한 것은 패착이었지만 LG의 4월 선전은 ‘김기태’라는 이름 석 자를 빼곤 설명할 수 없다는 얘기가 나올 정도다. 그만큼 김 감독이 시즌 초반 어려운 환경 속에서도 팀을 잘 꾸려나가고 있다는 뜻일 터. 김 감독은 “시즌을 치르다 보면 당연히 고비가 올 테고, 거기에 맞게 준비하는 게 감독의 할 일”이라고 말한다.

일부에선 LG의 초반 상승세에 대해 “내려갈 팀은 내려간다”는 말로 폄훼한다. 감독으로선 초보지만 당장 성적을 올리는 데 급급하지 않고 팀의 미래를 보며 차분하게 팀을 꾸려나가는 김 감독에게 올 시즌이 어떻게 기록될지 자못 궁금하다.

![[영상] ‘자연의 맛’ 간직한 사찰 음식, MZ 기자가 만들어봤어요](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/82/99/38/698299380ae5a0a0a0a.png)