살짝 귀띔하자면 부암동은 하루가 다르게 변화하고 있어요. 오래된 구멍가게나 가정집을 리노베이션한 카페, 갤러리, 인테리어숍 등이 날마다 새롭게 문을 열고 있거든요. 지켜보기엔 흥미롭지만, 제발 삼청동처럼 빛의 속도로 변화하지 않길 빌어봅니다. 이곳 부암동 골목골목에 들어설 때마다 새로운 공간을 발견하게 돼요. 지난주 토요일엔 ‘유금와당’이라는 작은 박물관에 갔어요. 이곳에서 ‘패션아트(FashionArt)’라는 책의 출판기념회가 열렸거든요.

‘유금와당’은 호젓하면서 소박하고, 희귀하기에 화려했어요. 게다가 장안의 패션 피플들이 잘 차려입고 모였죠. 한눈에 부동산보다 옷을 좋아하는 사람들임을 알 수 있었습니다. 이번 주 ‘잇 위크’는 새로 나온 책 ‘패션아트’ 혹은 패션아트 그 자체입니다.

패션과 아트는 요즘 쌍둥이예요. 혹은 동전의 앞뒷면이죠. 얼마 전 ‘잇 위크’에서도 소개했듯, 패션 브랜드들이 예술가들에게 끊임없이 손을 내미는 바람에 ‘컬래버레이션(협업)’이 유행이 아닌 ‘대세’가 됐거든요. 그래서 패션아트라고 말하면, ‘새삼 뭐 어쩌라고’ 하고 눈동자를 굴리실 분들이 많아요.

하지만 지금처럼 패션과 아트가 손잡기 이전부터 ‘패션아트’라는 독자적인 장르가 존재하고 있었답니다. 그러니까 사람과 유인원처럼 진화의 나뭇가지에서 갈라지기 전에 패션아트가 있었다고 해야 할까요? 제 생각엔 패션과 아트가 갈라진 그 부분에서 패션아트는 또 독자적인 길을 걸어온 것으로 보입니다. 외롭게요. 왜냐하면 패션이라는 산업과 아트라는 ‘순수주의’ 어느 쪽에도 속하지 않았으니까요.

서울대학교미술관의 장동광 학예연구실장은 “패션이 예술적 장르로 인식되기 시작한 것은 19세기 후반 아르누보 같은 시대양식이 거대한 조류로 자리잡은 뒤부터”라고 말합니다. 이후 패션은 간편하게 대량생산된 기성복, 값비싼 수공예적 터치가 가해진 오트쿠튀르, 입을 순 있지만 작가의 개성과 조형미가 강하게 표현된 ‘아트투웨어(art to wear)’, 입을 수 없는 조형적 오브제로서 ‘언웨어러블 아트’ 등으로 나뉘는데, 지금 ‘패션아트’란 바로 이 ‘아트투웨어’와 ‘언웨어러블 아트’ 둘을 의미합니다.

고백하자면 1988년 국립현대미술관에서 ‘현대미술의상’전을 봤을 때, 1995년 광주비엔날레에서 ‘국제미술의상’전을 봤을 때 ‘도대체 이게 뭐지? 비싼 천으로 입지도 못할 것들을 만들다니’라는 회의가 들었어요. 그 전시에서 제가 놀란 건 노동집약적인 대단한 바느질 솜씨뿐이었고요.

그때 만난 한 의상학과 교수는 저의 냉소에 “그것이 바로 패션아트가 풀어야 할 문제다. 하지만 옷이란 ‘기능성’ 이상의 어떤 것, 당대의 사회와 문화, 대중 취향의 반영이기에 패션아트가 필요하다”고 진지하게 대답했어요. 그로부터 10년 뒤, 세계 4대 컬렉션에서 패션과 아트가 헤어졌던 쌍둥이처럼 감격스런 해후를 하게 됩니다. 지극히 상업적인 브랜드들조차 패션아트의 정신을 차용하죠. 한국에서 활동하는 거의 모든 패션아트 작가들의 작업과 철학을 망라한 책 ‘패션아트’를 보면서, 10년 전에 도저히 입을 수 없는 옷이라고 생각하던 옷들이 당장 사고 싶은 옷들로 바뀐 놀라운 경험을 하고 있습니다. 과연 절대적인 미란 허구인가 봐요.

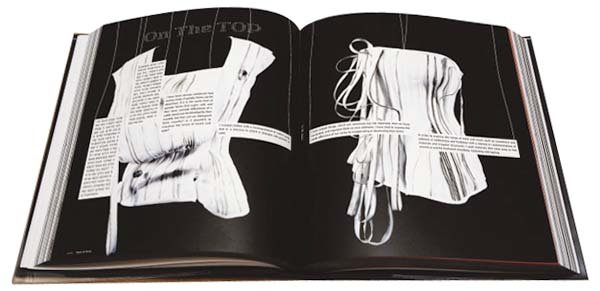

지난주에 나온 책 ‘패션아트’입니다. ‘입지 못할 옷의 이야기’가 무려 360쪽에 걸쳐 망라돼 있죠. 요즘 옷 매장에 가면 직원이 도저히 입지 못할 옷들을 사라고 권유하면서 “소장 가치가 있다”는 말을 자주 해 속으로 웃곤 해요. 그런데 이상한 건 점점 더 입지 못할 옷들에 끌린다는 거예요.

![[영상] 새벽 5시 평택 삼성전자 반도체 공장, 헬멧 쓴 출근 근로자 8열 종대로 500m](https://dimg.donga.com/a/380/253/95/1/ugc/CDB/WEEKLY/Article/69/b1/2f/08/69b12f0800eaa0a0a0a.jpg)