“결국은 신뢰가 문제야!”

그렇다. 인공지능이 의사, 판사, 변호사, 기자를 대체할 수 있다 해서 자동으로 그 직업이 없어지는 것은 아니다. 만약 대중이 인공지능 로봇이 쓴 기사보다 기자가 발로 뛰면서 쓴 땀내 나는 기사를 훨씬 더 좋아한다면 기자는 살아남을 것이다. ‘기자’라는 말보다 ‘기레기’가 더 익숙한 대중의 모습을 보면 왠지 그럴 것 같지는 않지만.

인공지능이 선택한 미인은 백인?

인공지능이 인간보다 잘하는 일 가운데 하나가 얼굴 구별하기다. 미국 로체스터대 연구팀이 한국인, 중국인, 일본인 얼굴 자료 4만 건과 40가지 국가별 특성을 분류해 인공지능을 교육시켰다. 그랬더니 이 인공지능은 무작위로 섞어놓은 한국인, 중국인, 일본인 사진에서 주인공 국적을 약 75% 정확도로 구별했다. 미국인이 사진을 보고 한중일 국적을 구별할 확률(39%)의 거의 2배다.

이런 인공지능의 얼굴 구별하기 능력은 앞으로 안면인식을 통한 맞춤형 광고, 범죄나 테러 예방 등에 이용될 개연성이 높다. 그런데 생각지도 못한 문제가 나타났다. 지난해 개최된 한 미인대회에서 있었던 일이다. 주최 측은 얼굴 구별하기에 능한 인공지능으로 ‘객관적’ 미모를 평가해보기로 했다.

일단 얼굴 모양이 대칭인지, 주름이 있는지 등을 포함한 다양한 요소를 고려해 기준을 정했다. 그런 다음 인공지능으로 하여금 100개국에서 참가자 6000명이 보내온 사진의 미모를 심사하게 했다. 결과는 어땠을까. 수상자 44명 가운데 동양인이 몇 명 포함된 것을 제외하고 대부분 백인이었으며, 기타 유색인종은 딱 1명에 불과했다.

이런 결과가 나온 이유는 단순하다. 이 인공지능이 미인을 판단하고자 학습했던 사진 속 주인공이 대부분 백인이었기 때문이다. 미인의 기준이 백인 미녀에게 맞춰져 있어 다른 미모와 매력을 가진 황인종, 흑인종 미녀가 판단에서 배제된 것이다. 이 인공지능은 자신도 모르게 인종차별을 한 셈이다.

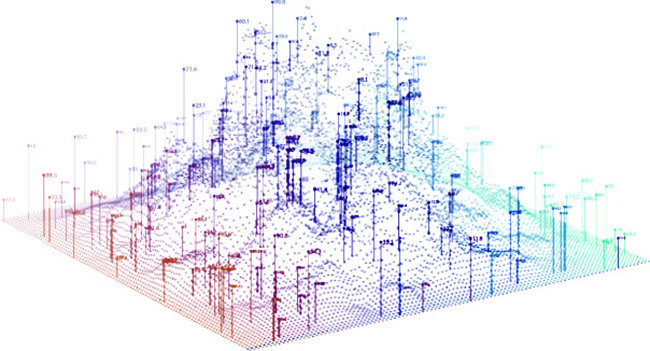

흔히 ‘머신 러닝(machine learning)’이라 부르는 인공지능 학습의 전제 조건은 엄청난 양의 ‘빅 데이터(big data)’다. 인공지능은 이런 데이터를 토대로 얼굴 알아보기, 바둑, 번역 등 특정 분야를 학습하면서 자신의 능력을 강화한다. 그런데 학습의 전제 조건이 되는 데이터에 문제가 있다면 어떤 일이 발생할까.

예를 들어보자. 일본 소프트뱅크는 신입사원 채용 과정에 IBM의 인공지능 ‘왓슨’을 활용하기로 했다. 일단 지원서 확인에 많은 시간이 걸리던 서류전형에서부터 왓슨이 사람을 대신할 예정이다. 소프트뱅크는 왓슨 도입으로 서류전형 시간을 75%가량 줄일 수 있으리라 기대하고 있다.

고학수 서울대 법학전문대학원 교수는 이렇게 인공지능이 채용 과정에 참여할 때 예상외 문제가 발생할 수 있음을 경고한다. ‘지난 30년간 국내 대기업의 여성 고용 및 승진 데이터를 훈련 데이터로 학습한 인공지능’이 있다고 가정해보자. 이 인공지능은 대기업에서 여성의 승진 비율이 높지 않은 것을 ‘업무 성과가 좋지 않은 것’이라고 학습할 수 있다.

만약 이런 인공지능이 채용에 나선다면 어떻게 될까. ‘가급적 여성 고용을 권하지 않는 왜곡된 추천’을 할 것이다. 실제로 여성 사용자가 구글 같은 검색엔진을 이용하면 급여가 적은 일자리가 먼저 노출된다는 연구 결과도 있다. 남성에 비해 저임금 일자리에 종사하기 쉬운 여성이 임금이 적은 일자리를 자주 검색하면서 검색엔진(인공지능)이 편견을 학습한 것이다.

흑인에겐 범죄자 정보, 여성에겐 저임금 일자리

웃지 못할 또 다른 일도 있다. 2015년 여름 미국 한 20대가 친구와 콘서트에 갔다 찍은 사진을 ‘구글 포토’에 올렸다. 구글 포토는 자동으로 이미지를 인식해 종류별로 구분, 정리하는 기능이 있다. 그런데 그는 한 친구의 사진이 엉뚱한 폴더에 담긴 사실을 깨달았다.“구글 포토가 제 친구를 인간이 아닌 동물로 인식했더라고요.”

그 친구는 흑인이었다. 구글에 흑인, 즉 아프리카계 미국인이 자주 쓰는 이름을 넣으면 범죄자 정보를 제공하는 회사 광고가 뜰 가능성이 높다. 악순환이다. 미국에 만연한 인종차별이 인공지능을 학습시키고, 그 인공지능에 기반을 둔 검색엔진을 사람이 쓰면서 차별이 더욱 심해지는 것이다. 이런 상황에서 인공지능의 얼굴 구별하기 기능이 범죄자 예방에 이용된다면 무슨 일이 생길까.

앞으로 의사, 판사, 변호사, 기자 등이 해온 일을 인공지능이 대체할수록 새로운 차별 문제가 심각하게 대두될 것이다. 지금 사회적 약자는 인공지능 시대에도 약자가 될 공산이 크다. 그동안 사람한테 ‘갑질’을 당해온 것도 서러운데, 인공지능까지 사람을 차별한다면 얼마나 슬픈 일인가.

마지막으로 생각해볼 문제가 있다. 사람 판사는 대부분 과거 판례에 의존해 판단한다. 하지만 때로는 시대 변화에 발맞춰 기존 판례를 뒤집는 판결을 내린다. 노예제 폐지, 남녀차별 폐지, 인종차별 폐지, 동성애자 결혼 허용 등이 모두 이런 혁명적 판결을 통해 이뤄졌다. 이에 비해 인공지능 판사는 전적으로 과거에 축적한 데이터에 의존한다. 3월 10일 헌법재판소에 인공지능 판사가 있었다면 현직 대통령을 파면하는 초유의 판단을 할 수 있었을까.